ミナンカバウ族はスマトラ東岸シアクを経て、マラッカ王国時代の15世紀に、マレー半島への移住を開始した。彼らは幾つかの小国家を形成し、母系社会を保持した。ミナンカバウ族の本国とは、西スマトラの高地に住んでいる民族集団である。母系社会で財産や土地は、母から娘に相続される。その一方で宗教的儀式や政治の中心を担うのは、男性が中心である。イスラム教徒でもあり、アダットと呼ばれるアニミズムに起源を持つ習慣を大切にしていると云う。また、夫による『通い婚』が現在でも残っている。通い婚と云えば南の匂いである。

ルマ・ガダンとは、ミナンカバウ族の伝統的住居で『大きな家』を意味すると云う。その屋根が特徴的で、左右が反りあがっている。これは水牛の角をモチーフにしていると一般的に云われているが、当該ブロガーには舟の曲線そのもので、舟形屋根と云っても間違いなかろうと思われる。ミナンカバウ族は海洋民族ではなく、山の民かと思われるが、何やら南海の海洋民族と繋がっていると思えなくもない。

下の写真は、Seremban(スレンバン)州立博物館の屋外に展示されている伝統家屋(ルマ・ガダン)である。水牛の角はともかく舟形屋根に見える。

噺は飛ぶ、ドンソン文化の特徴である銅鼓には、手漕ぎ船に乗船し鳥の羽を頭に飾る人々が描かれている。鳥も描かれている。これは古代の南海の特徴であろう。海洋民は鳥の先導をうけ、手漕ぎ船で海を渡ったのである。そのモチーフはドンソンの銅鼓のみならず、日本でも目にすることができる。

鳥取県米子市の稲吉角田遺跡から、弥生中期の線刻絵画土器が出土した。そこには鳥の羽を頭に飾り、それら複数の人が櫂を漕ぐ船が刻まれている。まさにドンソン銅鼓と同じモチーフである。

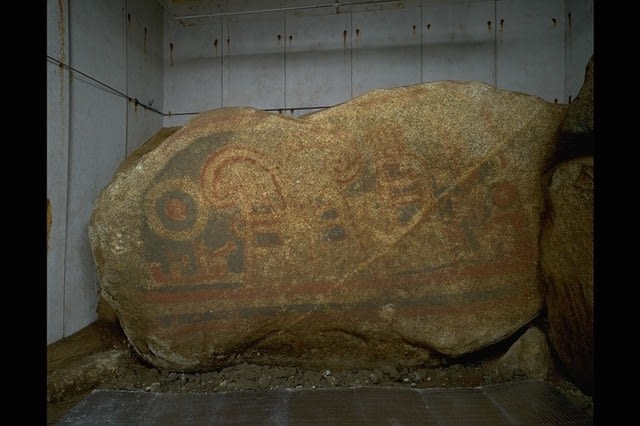

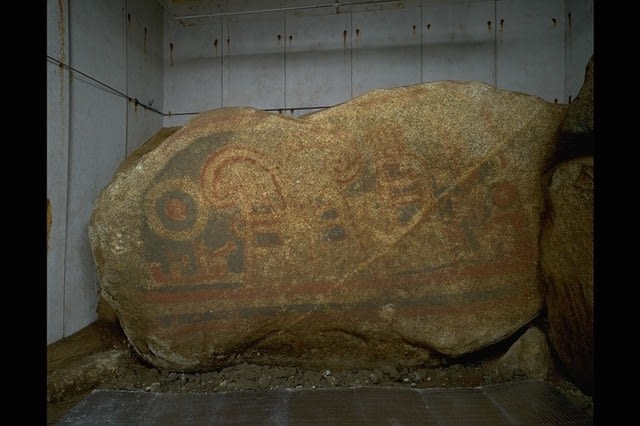

時代はやや下るが、筑後川左岸の珍敷塚古墳には彩色壁画が残っている。壁画の主文様は3個の巨大な靫(ゆぎ)であるが、壁画の左手には同心円文(日輪と思われる)と櫂を漕ぐ人物、帆柱を立てたゴンドラ風の船が描かれ舳先には鳥が止まっている。この壁画の解釈であるが、定説かどうか別にして、一般的に喧伝されているのは記紀から引用した、死者の魂を鳥が霊界に送る『天の鳥舟』が登場し、その天の鳥舟を表している・・・としている。この見方を否定する訳ではないが、やや否定的な見解を持つ。

(出典:うきは市観光体験HP)

鳥の習性は海原にあって陸地をめがけて飛び立つ。古代の航海においては不可欠の存在である。珍敷塚古墳の被葬者は、南海かどうかは別にして海原を越えて来た人々ではなかったのか?

宮崎の西都原古墳からは、準構造船とも呼ぶべき船と、それこそ舟形屋根とでも云うべき建物埴輪が出土している。

(出典:いずれも宮崎県HP)

更に噺は飛ぶ。古代日本には伽耶のような伝承は存在しないが、金官加羅国の始祖・金首露王は在位42-199年と云われる。驚異的長寿であるが、当然ながら眉唾の噺である。その妃がインドのサータヴァーハナ朝の王女で、インドから舟に乗って伽耶に渡来し、首露王と出会いインドから持参した石塔を奉納した。そして王との間に10人の息子を設けたと云う。その子孫と云われる古墳の遺骨をDNA塩基配列分析すると、インド南方系であったと報告されている・・・とすれば、マラッカ海峡を越えての渡来であり、まさにゴンドラ風の船と櫂を操る、鳥人風の人たちとなる。

このように見ていくと、今では栽培稲の起源は縄文まで遡ると云われているが、曰く弥生人が水稲を朝鮮半島経由で高床式住居と共にもたらしたとの見解、これも半分疑問に思う。朝鮮半島で高床式建物は、半島南部の極一部しか遺跡は出土しておらず、存在しても貯蔵庫としての存在である。

朝鮮半島云々ではなく、海道経由の水稲伝播の可能性も高い確率で存在したであろう(栽培水稲が長江中・下流域から直接伝播した可能性をしめしたのは、稲の遺伝子に詳しい佐藤洋一郎氏である。氏が大阪・池上曽根や奈良・唐子鍵の各遺跡から出土した2200年以上前の弥生米のDNA分析を行なった結果、朝鮮半島には存在しない揚子江流域固有種が混ざっていたと云う)。それが西都原における、南海の舟形屋根をもつ埴輪と準構造船の埴輪であろう。

水稲が海道経由で直接伝播した可能性は、環濠集落でも見られるようだ。吉野ヶ里は空堀の環壕であるが、朝倉市の平塚川添遺跡は多重環濠集落で水が満たされている。これは江浙の常州市淹城(えんじょう)の水が張られた三重環濠と同じ構造である。長江中・下流域つまり江南ルートから直接渡来した可能性が高い。

(出典:ふくおか応援キャンペーンサイト)

(出典:中国網日本語版)

何やら訳の分らない、飛びに飛びまくった噺を綴ったが、ミナンカバウ族の伝統的住居は、海洋民を思わせる舟形屋根を持ち、それらの古代人が黒潮に乗って、日本列島に辿り着いたのではとの妄想を持った次第である。