<続き>

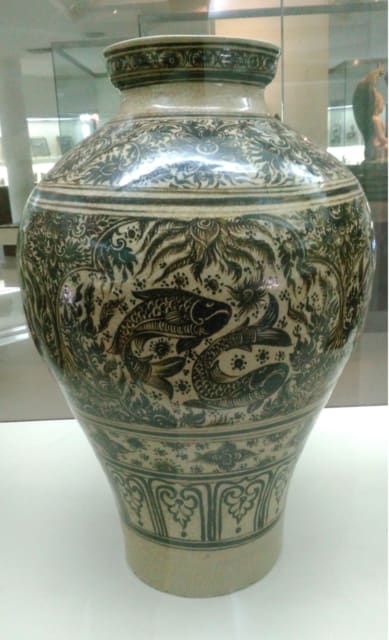

次に壺以外の官窯と思われる精作について検討してみることにする。

径40cmを超える大きな鍔縁盤である。見込み中央には鳳凰が描かれている。古来中国で鳳凰は、天命を運んでくる天帝の使いである。太古、この聖鳥は周の文王のもとに舞い降りた。それ以来、周王朝では鳳凰が天子の象(しるし)となった。しかし中国皇帝の象徴と云えば五爪の龍である。龍が皇帝の象徴となったのは、五行説で「水徳」をもつと云われる秦の始皇帝以降である。その時に鳳凰は皇后や妃の象徴となっていく。

そこで龍についてである。中国に朝貢したいわゆる藩国は、中国皇帝(五爪の龍)をはばかり、四つ爪や三つ爪の龍を象徴とした。写真はその事例で10世紀前半の遼(契丹)の銀製鍍金(金メッキ)の蓋付硯箱である。

龍頭上部にある蓮華の短冊には「萬歳臺」と彫られている。万歳は千秋万歳のことで、皇帝を寿ぐ場合のみ用いられる。従ってこの蓋付硯箱は遼皇帝のものと考えられるが龍は三つ爪で、それは大越国(安南・ベトナム)皇帝の龍にもみることができる・・・ということであれば、ランナー王家の官窯であるカロン陶磁に鳳凰は見るが、龍(ナーガ、タイではパヤナークと呼ぶ)を見ないのは何故であろうか。

ランナー王朝がこれを用いなかったのは、ナーガ(龍)はガルーダ(漢字表記は迦楼羅、タイではクルットと呼ぶ 注③)に捕食されるとの伝承に依るものと考えられ、タイの王室である現ラタナコーシン朝のシンボルもナーガではなくガルーダ(迦楼羅)であることから理解できるであろう。従って龍(ナーガ)は、ランナー王家の陶磁文様に登場しない存在であった。その鳳凰とともに絵付けは器面全体を覆うように描かれ繁縟以外の何物でもないが、大壺同様に絵付けに乱れはない。まさにランナーの王権を表す大盤である。

他の器としては、前掲の盤とともに特殊な形状の高坏が存在する。その口縁は煉瓦積城壁の頂部のような装飾で飾られ、その突起は何れも整い乱れはない。このような手間暇のかかる陶磁器を焼造できるのは、豊かな国力を背景とした王権以外に考えられない。

カロンには立派な動物肖形が存在する。象もその一つで、中世の戦闘場面では有力な武力でもあり、権力の存在を示すものであった。特に白象は、時の国王から官位と欽錫名が与えられ、王の威厳を示すものであった。

高さ50cmに及ぶ騎乗象像である。奥には従者である象使いを見ることができる。騎乗しているのは誰であろうか、目だった武器を持たないことから、戦士ではなく首長か国王であろうが身に着けているものは簡素である。但し右手に短剣と思われる棒状の何かを掴んでおり頭は無冠である。この人物を国王と云えるかどうか。下の写真はスコータイ歴史公園内のラームカムヘーン王座像である。見ると突起のある王冠を被っているようで、左手側には王剣が台座に置かれている。

チェンマイ旧市役所前の3王像も同様に、突起をもつ王冠を被っている。

してみると象に騎乗する人物をランナー王と特定するには無理がありそうだが、象は白象と思われ、その体には護符や占い(ドゥ―ドゥアン)の卦が描かれている。王冠は被っていないものの検証なしにランナー王と思いたい。いずれにしても絵付けの文様に乱れはなく、50cmに及ぶ大型の肖形であることから、官窯の品以外の何物でもないと考えられる。

象の肖形では他にエラワン象が存在する。写真はサワンカローク陶器博物館のエラワン灯明である。造形は精緻を極めバランスがとれており、造形に緩みが見当たらない。王家の祖廟(王室寺院)で用いられたであろう。

三神一体をサンスクリットで”トリムルティ”と呼ぶ。ブラフマー、ビシュヌとシバは同一で、これらの神は力関係の上で同等であり、単一の神聖な存在から顕現する機能を異にする3つの様相に過ぎないというヒンズー教の理論。すなわちブラフマー、ビシュヌ、シバの3神は、宇宙の創造、維持、破壊/再生という3つの機能が3人組という形で神格化されたものであるとする。

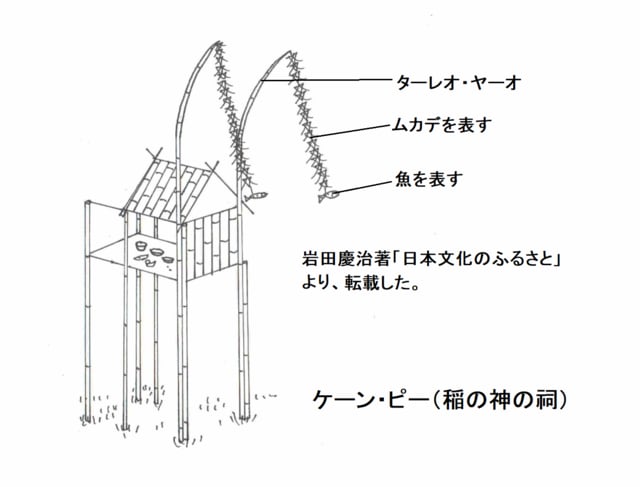

トリムルティはコンセプトであるがブラフマー、ビシュヌ、シバの3神を融合した形で象徴的に偶像化されることがある。1つの頸から3つの頭が伸びるデザインや、1つの頭に3つの顏を持つと云うバリエーションが存在する。これらはバラモン思想から生じ、ベーダの時代(前500年)以降に定着したとされる。ならば3面像の発祥はこれであろう。東南アジアではブラフマー、ビシュヌとシバの3神と共に、インドラ神(帝釈天)が釈迦の「従三十三天降下図」をはじめ様々に登場する。それはランナー王朝の領域でもみることができる。考えられるのはこれらのヒンズー思想や仏教は、時の王権を絶対化するための有力な手段であったことが伺われる。インドラ神(帝釈天)は三十三の頭を持つ多面象に騎乗するがタイでは三面象で表され、これをアイラーバタとかエラワン(ヴァーハナ:神の乗り物)と呼んでいる。上掲写真のようになった、そのエラワンに灯明が載っている。これぞ王権を示す器物以外のなにものでもない。

王権のありようを示す肖形が他にも存在する。それがナーガを退治する聖鳥・ガルーダ(迦楼羅)で、ビシュヌ神を載せる鳥としてインド神話に登場する。

正確な総高は、既に忘れたが70cm程度であったと考えている。そのガルーダは左右にナーガの尻尾を捕まえ、頭には王冠を被っている。まさに王権を表していることになる。このことはアユタヤ王朝から現・王朝までの紋章として採用されたことからも説明付けることができる。下の紋章は現ラタナコーシン朝というかタイ王国の国章である。

ではカロン窯において、国権にかかわるような肖形物を、ランナー王家に無断で焼造したのであろうか、否、王権が関わる官窯であるからこそ成し得たものと解釈したい。

カロン陶磁には仏教をモチーフとして造形された肖形陶磁が多々存在する。次に掲げる仏龕は、そこに横たわる釈迦が入滅する涅槃像が納まる。またその毛髪を納めたとされるチェディーも焼造された。

ここで北タイにおけるランナー王国前期の仏教について概観してみたい。ワット・マハータート・ハリプンチャイに伝来した砂岩製の仏陀頭部(ハリプンチャイ国立博物館展示)は、ハリプンチャイ時代(661-1292)初期と考えられる彫像で、ドバラバティー盛期の8世紀の仏像と比べても、特に半眼の切れ上がった目の特徴など共通点が多いと云われている。ランナー王朝などタイ族の国が勃興する前、中部でも北部でも仏教文化の担い手はモン(MON)族であった。

その仏教及び仏教文化は、スリランカからモン族国家であるドバラバティーへ招来された大乗仏教であろう。大乗仏教について考えてみたい。釈迦の教えによれば、人が悩み苦しむのは煩悩をもつが故である。故に釈迦はすべてを捨て、悟りを開き解脱せよと説く。しかし凡人が悟りの境地に達し、解脱するなど不可能に近い。釈迦が万人或いは百万人に一人を対象に、そのようなことを説く筈はなく、釈迦の本質は慈悲であろうと想像したのが、後世南インドのバラモン出身の龍樹(ナーガールジュナ:紀元150-250年頃)であった。龍樹は、釈迦を歴史上の人物から飛躍させて、「仏格」という、高度に抽象的な概念としてとらえたのである。そして釈迦の本質は慈悲であろうと見抜き、衆生は救済されるとの大乗仏教が生まれたのである。「衆生を救う」という主体は菩薩である。その菩薩立像が7世紀ドバラバティー時代のラチャブリー県クーブア遺跡から出土している。

(菩薩立像:クーラーブア遺跡出土・バンコク国立博物館)

またまた横道に逸れて恐縮であるが、菩薩をタイではพระโพธิสัตว์(Phra phoṭhis̄ạtw̒)と表記する名詞が存在する。それほど菩薩は一般的な存在で信仰の対象となっている。

本題に戻る、当時のことを義浄は『南海寄帰内法伝』で以下のように記述している。“堕和羅鉢底(だわらばってい:ドバラバティー)とその周辺の国では、上座部のほかに菩薩を礼拝し、大乗経を唱えている”・・・との記述である。

このモン族国家の大乗思想が、同じモン族国家であるハリプンチャイや北タイのランナー王朝前期に浸透していたであろうとの想定は許されるであろう。そのような背景がカロンの仏教関連の肖形陶磁であろうと想定される。

それらのことどもを土壌にして、ランナー王朝は13世紀以降にスリランカからスコータイを経由して、上座部仏教と共に王権思想を受け入れたであろう。国王が僧・僧団(サンガ)を庇護し、サンガが釈迦の教説を護持することによって、国王による国の支配の正当性を裏付けたと思われる。それを具体的な形にしたのが、上述の仏教関連の肖形陶磁で、ランナー王家の官窯であったからこそ焼造できたものであろう。

カロン官窯に於いて、仏教関連の肖形陶磁を含む一連の精作陶磁は、いつの時代に焼造されたものであろうか。陶磁生産における焼造技術の変遷は、多分に政治の流れと呼応しているようにみえる。ランナーが大きな繁栄をみせたのは、第6代クーナー王(1355-1358年)から第9代ティローカラート王(1441-1487年)迄の約130年間である。クーナー王はラーマン派と呼ばれる仏教を保護し、スコータイからスマナー長老を招き、ワット・スワンドークを建立して仏教センターを築きあげた。このように仏教関連の肖形陶磁が生まれる背景が構築されていたのである。

(ワット・スワンドーク:歴代王墓群)

余談であるが、このワット・スワンドークはラワ族の環濠都市であったウィアン・スワンドーク(注④)の中心に建立された。ここでもランナー王家とラワ族が繋がっており、何やら因縁めいた印象がある。

ランナーの最盛時に噺を戻す、その130年間でも特に第8代サームファンケーン王(1402-1441年)と第9代ティローカラート王は、各々在位40年に及ぶ名君の時代であった。その繁栄期の中で、15世紀前半のサームファンケーン王の治世下に焼造されたものと考えている。『チェンマイ年代記』によると、“サームファンケーンの母は王太后の宮女で貴族の出であった。サームファンケーンはこの宮女が第7代セーンムアンマー王とチェンマイ郊外に出かけている途中、パンナー・ファンケーン(現チェンマイ県メーテン郡)で産まれた。サームファンケーンは即位後、このパンナー・ファンケーンにワット・プーン(現ワット・ムンムアン)を建立した。”

再び横に反れるがメーテンには過去3度、メーガット・ダムやインターキン古窯址に出かけ、幾つかの寺院に参拝したが、不覚にもワット・ムンムアンの所在を知らない。次回出かけることがあれば、在地の日本人ブロガー『新明天庵』氏に所在を確かめることにしたい。噺を本題に戻す。

サームファンケーン王の治世下、1404年と1405年の二度雲南のホー族によりランナー侵攻が行われ、チェンセーンが包囲された。それに対しサームファンケーン王は、3万の軍勢にてホー族を撃退し雲南景洪まで追い返した。このサームファンケーン王の時代に国力は充実し、初代メンライ王以来の中国への朝貢を廃止したという歴史がある。その朝貢の廃止により、返礼としての良質の龍泉青磁や景徳鎮青花磁が入手できなくなったであろう。サームファンケーン王は、その対応として、自身の出生地であるパンナー・ファンケーンにインターキン窯を開窯したものと思われる。このインターキン窯は、タイ王国考古学センターのサーヤン教授のC-14年代法による分析では、1410-1475年の結果であったと報告されている。まさにサームファンケーン王の治世時期に合致する。

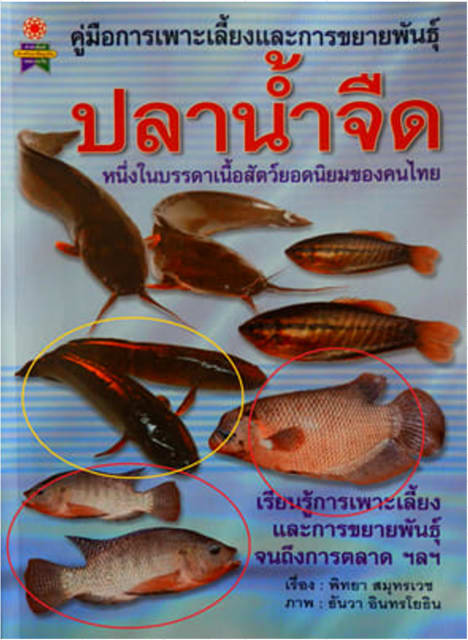

しかし、このインターキン窯は、サンカンペーン窯と同じように鉄分の多い胎土しか入手することができず、焼造物の形状や装飾技法から釉薬に至るまで、サンカンペーンの亜流でしかなかった。絶頂期を誇るサームファンケーン王は、これに満足することができず、龍泉や景徳鎮陶磁に劣らない陶磁を自らの手で焼成したいとの想いは募ったものと考えられる。そのような想いでいるなか、東の山筋を越えたヴィエン・カロンとそれに東接するワンヌアに良質の陶土が存在するとの情報を得たものと思われる。また先に記述・紹介したような陶磁器を焼造するには、旧来の陶工では無理であろうと悟ったのではないか。そこで元寇に追われて南下した磁州窯陶工の末裔ないしは、安南の陶工を招聘し(後世の伝承で、それ以上の根拠はないが、勝手乍ら論証無しでそう思いたい)、中国や大越国(安南)で好まれた蓮池魚文や磁州窯磁のごとき繁縟な鉄絵陶磁が焼造されることになった。これにサームファンケーン王が満足した様子が頭に浮かぶ。

ランナー王家の官窯と云うからには、なぜ近場のサンカンペーンではなく、カロンなのかという検証が必要であろう。その大きな要因は、北タイで最も良質な陶土を産出したことが挙げられる。中でもカロンの東の尾根を越えた処(ランパーン県ワンヌア郡)に、Mae Hiew Sao Kaew古窯が存在する。その発掘調査報告によれば、そこは磁器質に似た良質の陶土が得られ、薄胎で精作の鉄絵青磁が焼造された。

そこにはメー・ヒェウ(ヒェウ川)が流れ、ワンヌアでメー・ワン(ワン川)に合流しランパーンを縦断してターク県でピン川に合流する。完成陶磁の搬送経路であるが、王都チェンマイからカロンまでの直線距離は75kmと短いが、中世この尾根を北上横断する交易路は存在しなかったであろう。そこで考えられるのはヒェウ川からワン川をランパーンへ下る船便で運び、そこから荷揚げして陸路チェンマイに運搬されたものと考えている。

ランパーンからチェンマイへ中世に交易路が通じていたことは、エメラルド仏の故事からも証明される。

この行程であれば、窯場からチェンマイ王家へは1週間以内の日程であったろうと思われる。

以上、ランナー王家に官窯が存在していたとの噺を綴ってみた。暫し空想の世界に浸って頂けたとしたら幸甚である。

注① )ガルーダは孔雀をもとに想像(創造)された霊鳥であると云われている。孔雀は悪食で毒蛇を食べる。ガルーダは両翼をひろげると336萬里という巨大な鳥であった。そのような鳥には止まるべき樹はなく世界の中心である須弥山、その四方にひろがる四大陸を覆う大樹の上に棲まわせた。食べ物は毒蛇では足りず、ナーガを常食とした。

注② )中世北タイの環濠都市をウィアンとかヴィエンと呼んだ。当該記事ではウィアン・スワンドークとヴィエン・カロンと使い分けをした。

<了>