<続き>

今回は、弥生時代の線刻絵画土器と、その絵画の場面をもとに想定復元したジオラマ展示を紹介する。

ゴンドラ状の船は櫂が片側に17本も18本も刻まれている。船の左右に櫂を漕ぐ人がいたのか、一人で左右の櫂を漕いだのか不詳なるも、弥生期に大型のゴンドラ状の船が存在していた証であろう。

<続く>

<続き>

今回は、弥生時代の線刻絵画土器と、その絵画の場面をもとに想定復元したジオラマ展示を紹介する。

ゴンドラ状の船は櫂が片側に17本も18本も刻まれている。船の左右に櫂を漕ぐ人がいたのか、一人で左右の櫂を漕いだのか不詳なるも、弥生期に大型のゴンドラ状の船が存在していた証であろう。

<続く>

<続き>

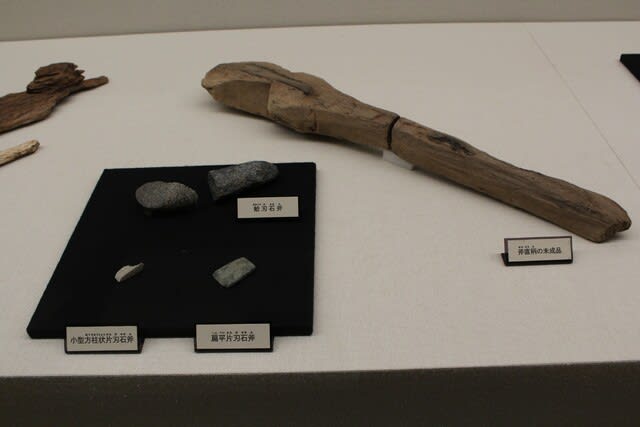

古墳時代前期初頭の纏向遺跡から、やや戻って弥生時代の展示品を紹介する。

先に縄文時代の土器製の匙(スプーン)を紹介したが、弥生時代には木製の匙が登場する。土器で煮炊きした羹(あつもの)や雑炊の類を口に運ぶために用いたと解釈したい。この時代箸が登場した痕跡との見方もあるが、二本の棒状の箸が出土したとの確証は得られておらず、ピンセットのような箸と云えるかどうかとの遺物は出土しているが、もうひとつハッキリしない。現代人のように箸ではなく、スプーンを用い、手掴みと両様の食事風景が想定される。

稲作は弥生時代からとの従来の説は、今日では縄文時代後期に、既に始まっていたと唱えられている。弥生時代に至ると徐々に階層分化が始まり、更なる富を求めて地域間抗争が始まる。やがて倭国大乱の時代が始まることになる。

いずれ改めて考察したいと考えているが、山陰は旧出雲国と旧伯耆国の国境近くの稲吉角田遺跡(弥生期)出土の線刻絵画土器の高殿と、上掲写真の田原本町・法貴寺斉宮前遺跡出土の線刻絵画土器片に刻まれる高殿の様子が奇妙に一致する。これは高殿、つまり宮殿のようなものか、それとも物見櫓なのか興味は尽きないのだが・・・。

<続く>

<続き>

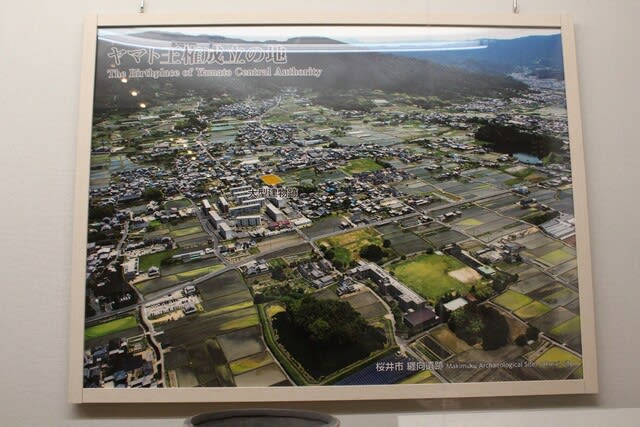

纏向遺跡(3世紀)を弥生時代終末期と思いきや、橿考研付属博物館では古墳時代前期と表記しているようだ。それらの展示物を紹介する。

出土土器には出雲の土器も含まれている。個人的な感想としては、纏向遺跡は出雲族主導のもとで行われたと考えている。纏向遺跡周辺には出雲族神の社が異常に集中している。

弧文円板・直弧文については、ココを参照願いたい。

<続く>

<続き>

今回から弥生時代の展示品を紹介する。まずは水田稲作と里山に関する遺物展示である。

四国や東海地方との繫がりを示す遺物が出土している。また大規模な水田の様子が伺える。

<続く>

<続き>

前回に続いて縄文時代晩期の展示品を紹介する。先ずは狩猟用の道具類と食器である。

注目するのは、弥生時代に先立つ縄文晩期に、既にスプーン状の土器が出土している点である。取り分けように用いたのか、それとも直接口に運んだのか興味深い。

縄文人も現代人と同じように装飾品・アクセサリーで身を飾っていた。翡翠まで使っていたのは、やや驚きである。

更に、縄文晩期に既に漆が用いられていたようだ。弥生後期に製鐵が行われていたと考えているが、その鉄を加えて約2000年の長きにわたる漆器、食器類、道具類、農具、武器・武具類、装飾品は、時代と共に進化はあったが、縄文から弥生にかけてすべて揃ったことになる。

<続く>