<続き>

今回は、桜井市のメスリ山古墳出土品を紹介する。形状は前方後円墳。国の史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に指定されている。規模・埋葬品とも大王墓級だが、記紀や『延喜式』などに陵墓としての伝承がなく、不思議と云えば不思議である。墳丘規模・埴輪の大きさ・埋葬施設・副葬品収納施設・遺物などを考え合わせると、本古墳は絶大な権勢を誇った首長の墳墓であると考えられると云われている。

玉杖や多くの鉄製品が出土している。大王かどうかは別にして、被葬者は権力者であったことが伺われる。

<続く>

<続き>

今回は、桜井市のメスリ山古墳出土品を紹介する。形状は前方後円墳。国の史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に指定されている。規模・埋葬品とも大王墓級だが、記紀や『延喜式』などに陵墓としての伝承がなく、不思議と云えば不思議である。墳丘規模・埴輪の大きさ・埋葬施設・副葬品収納施設・遺物などを考え合わせると、本古墳は絶大な権勢を誇った首長の墳墓であると考えられると云われている。

玉杖や多くの鉄製品が出土している。大王かどうかは別にして、被葬者は権力者であったことが伺われる。

<続く>

<続き>

今回は古墳時代前期の黒塚古墳出土品のうち鉄製品を紹介する。黒塚古墳と云えば大量(33面)の三角縁神獣鏡(正確には三角縁神獣鏡32面と三角縁盤龍鏡1面)と画文帯神獣鏡1面が出土したことで名が知られている(ココ参照)。

以下、同じ古墳時代前期の天神山古墳、下池山古墳出土の制銅鏡を紹介する。

弥生時代後期の纏向遺跡にも感心するが、ヤマトの力を見せつけられるのは、一気に規模の大きな前方後円墳の出現と、大量な副葬品の数々である。特に古墳時代前期で貴重な物は鉄製品であるが、それが大量に副葬されていた。やはりヤマトの勢力は並外れていたと思わざるを得ない。

<続く>

<続き>

以下、唐子鍵遺跡などの弥生末期の出土品である。

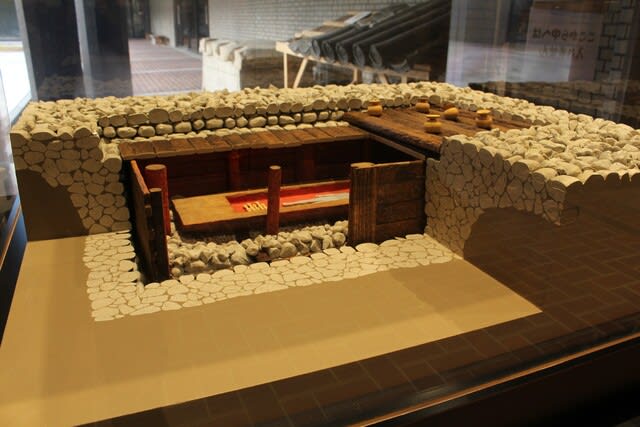

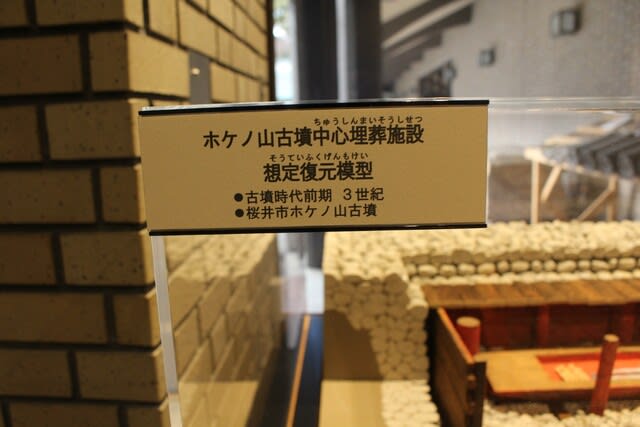

古墳時代初期のホケノ山古墳出土品である。

時代の流れに沿って出土品を紹介しているが、上手に紹介しきれておらず恐縮である。時代の流れを汲みとっていただければ幸いである。

<続く>

<続き>

長らく中断していたが再開する。今回は”王権へのあゆみ”とのテーマで展示されていた遺物の紹介である。

戈形木製品は銅戈を写したもので実用的ではない。祭祀に用いられたものと思われる。

戈形木製品は銅戈を写したもので実用的ではない。祭祀に用いられたものと思われる。

弥生時代中期は、まだまだ青銅製品や鉄製品は貴重なもので、縄文以来の打製石器や磨製石器が主流であったことを示している。

<続く>

<続き>

銅鐸の祭りは畿内が本場のようだが、我が田舎の県立古代出雲歴史博物館展示の加茂岩倉遺跡出土銅鐸39口、荒神谷遺跡出土銅鐸6口の一括展示は壮観であり、それを見た目で展示品をみると貧弱にみえて仕方ない。畿内でさえ一箇所で39口も出土した遺跡は皆無であることを考えると、出雲の王権は強大であったと考えざるを得ない。

今回は祀り(祭り)と葬送に関する展示物を紹介した。

<続く>