≪健康管理に歩くことが見直されてきています。どんどん歩きましょう。≫

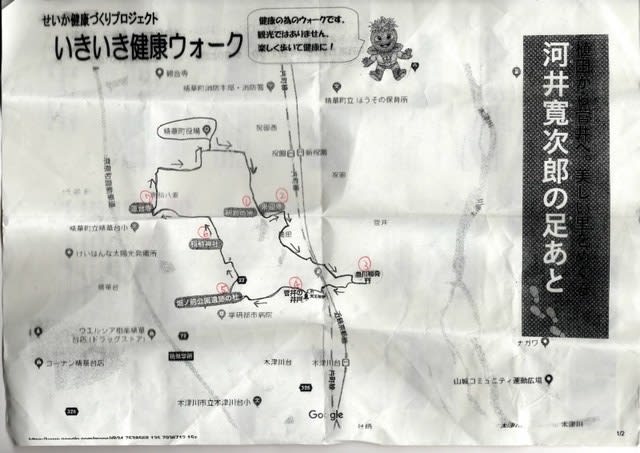

いきいき健康ウォーク=せいか365健康プロジェクト

行程:蹴上駅~日向大神宮~田辺朔郎銅像~南禅寺~円山公園(解散)約7Km

インクライン

蹴上インクラインは、南禅寺の近くにあり、全長582mの世界最長の傾斜鉄道跡で、高低差約36メートルの琵琶湖疏水の急斜面で、船を運航するために敷設された傾斜鉄道の跡地です。

1891(明治24)から運航し、舟運の衰退とともに1948(昭和23)年に役割を終え、現在はその廃線跡は京都市の文化財に指定されています。

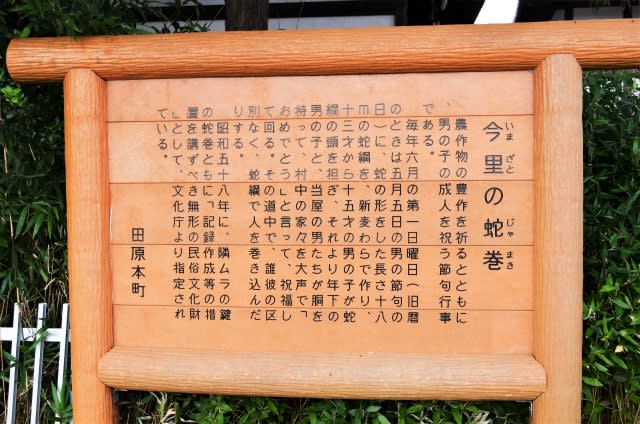

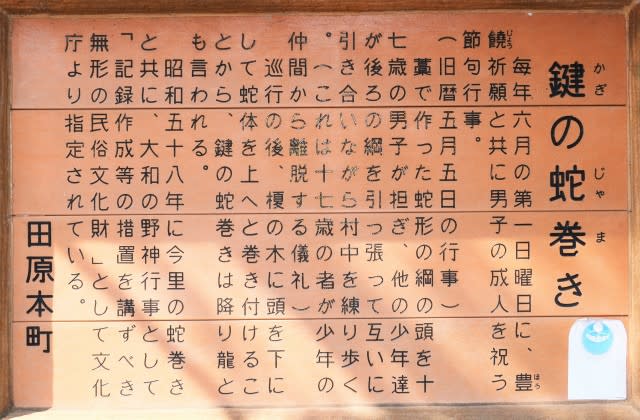

インクライン・運輸船

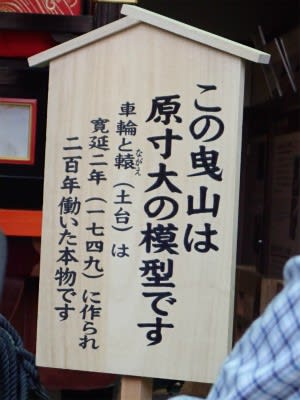

この木造船は、明治23年に竣工した琵琶湖疎水で使用されていた運輸船を復元したものです。

当時は船ごと、インクライン(傾斜鉄道)の台車に載せてこの坂を昇降させていました。

★蹴上インクラインは、平成8年に国の史跡に指定されています。

この木造船(三十石船)は、京都滋賀県人会創立50周年を記念して、平成22年3月に寄贈されました。

田辺朔郎とはこちら

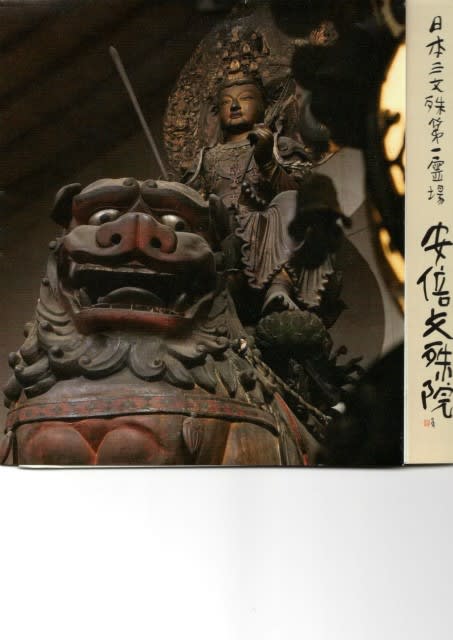

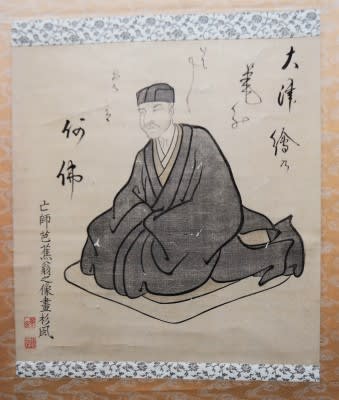

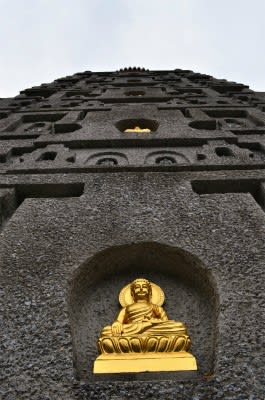

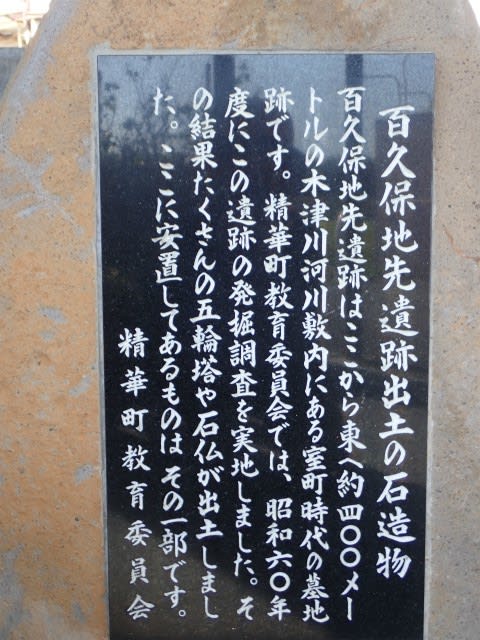

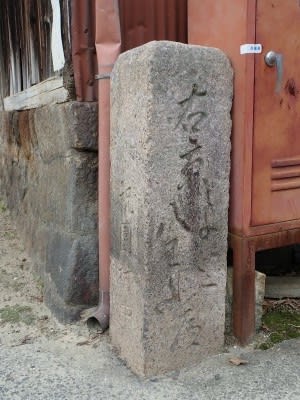

義経大日如来

「蹴上(けあげ)」の由来

源義経は16歳になったときに、金商人の金売吉次に伴われて奥州平泉へ旅立ちました。粟田口から九条山の坂に向かっていた時、平家武者、関原与一重治(せきはらよいちしげはる)とその従者9人がすれ違います。

すれ違いざまに、彼らが乗っていた馬が水溜りの水を蹴り上げ、汚れた水が義経にかかってしまいました。義経はこれに激怒し、従者9人を即座に切り捨てたという言い伝えが残されています。そこから、この場所の名前が蹴上と呼ばれるようになったということです。

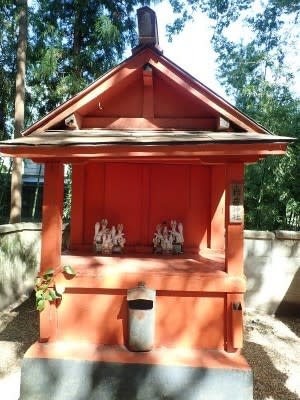

切り殺された9人を村人たちが弔い、石仏が祀られました。9体の石仏が祀られた場所は九体町(くたいちょう)と呼ばれるようになります。現在の「御料岡町」辺りだそうです。石仏は9体ありましたがそのうち6体は消失してしまい、残り3体が現在でも残っています。

そのうちの一体が、「義経大日如来」として、「蹴上」の地に祀られています。

カッコいい、英雄的な人物として描かれる源義経ですが、若いころは血気盛んで非常に激昂するタイプだったのでしょう。彼はこの出来事を後で思い返したときには悔んだりはしなかったのでしょうか?

この事件を現代に置き換えてみると、いわゆるところの「泥はね運転違反」ですね。車両を運転中に水溜りの汚水や泥水を飛散させて他人に迷惑をかける行為です。

【道路交通法第71条1号】

★ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

交通違反の区分でいえば「一般違反行為(白キップ)」なので、行政処分はありません。反則通告制度によって、反則金 6,000円(普通自動車の場合)を納めないといけない違反です。

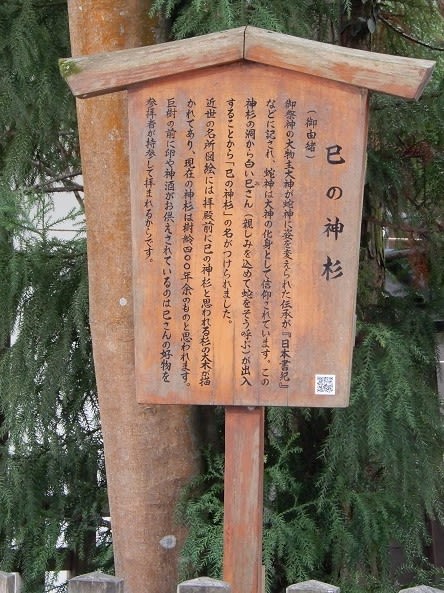

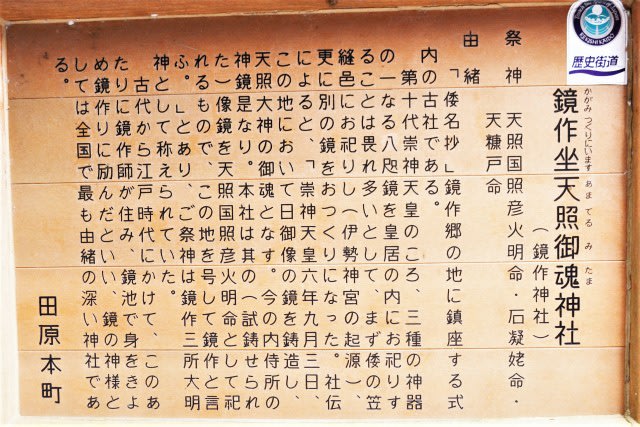

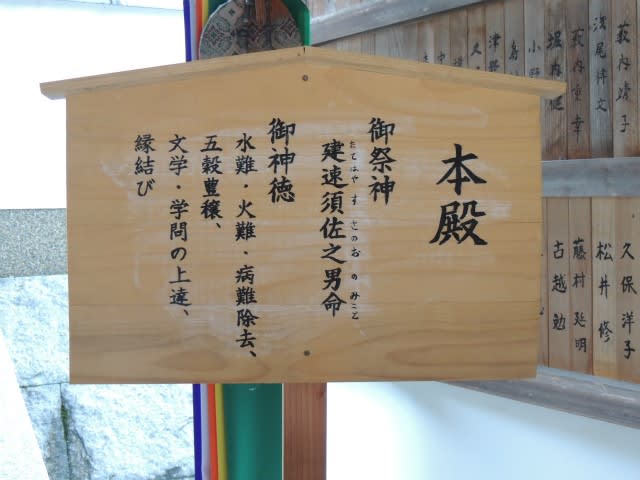

日向大神宮(ひむかいだいじんぐう):京のお伊勢さん

「日向大神宮」は、京都最古の宮の一つ。歴史は顕宗天皇の代(五世紀末ごろ)に日向から勧進されたのが始まりという、大変由緒ある神宮です。その昔は「京の伊勢」と呼ばれ遠い伊勢神宮の代わりに参拝する人で賑わったといいます。

日向大神宮には「内宮」と「外宮」があり、

内宮

上にある内宮には、天照大神と

三女神【多紀理毘賣命(たきりびめのみこと)、市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)多岐都比賣命(たぎつひめのみこと)】

外宮

下にある外宮には瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)、天之御中主神(あめのみなかぬし)が祀られています。また、内宮外宮のほかに数多くの境内神宮があります。

境内神宮のひとつ、「戸隠神社」は、くぐると厄がはらわれるという「天の岩戸」。

結構勇気がいる感じの雰囲気を放っていますが厳かな気持ちでくぐりましょう。

紅葉の隠れた名所

日向大神宮は不便で分かりにくい場所にあるため訪れる人は少なく観光地化されていない静かな雰囲気が宮の神聖さをいっそう高めていてとても素敵です。特に紅葉スポットとして隠れた名所として知られています。

ねじりまんぽ こちら

ねじりまんぽは、蹴上インクラインの下を通り、南禅寺に向かう歩行者用トンネルです。渦を巻くような形で螺旋状にれんがが積まれているのは、上部のインクラインを行き交う船を乗せた台車の重さに耐えられるようにするためだと言われています。「まんぽ」とはトンネルを意味する古い言葉で、南北の出入口には北垣国道による扁額「雄観奇想」(ゆうかんきそう)、「陽気発処」(ようきはっするところ)が掲げられています。

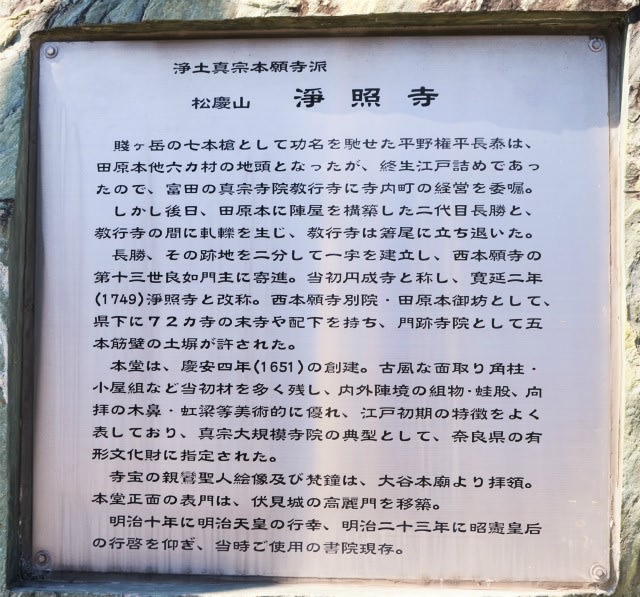

東照宮

東照宮というと日光が最も知られているのですが、徳川家光の進言等により、全国の大名が競って建立、各地に数百あったそうです。その中で徳川の公式文書に残っているのは久能山、日光、そして金地院だそうです。

東照宮:徳川家康の遺言で建立されたもので、家康の遺髪と念持仏を祀っています。作庭で有名な小堀遠州の作といわれています。

「久能山に納め奉り、御法会は江戸増上寺にて行はれ、霊牌は三州大樹寺に置れ、御周忌終て後下野の国日光山へ小堂を営造し祭奠すべし。京都には南禅寺中金地院へ小堂をいとなみ、所司代はじめ武家の輩進拝せしむべし」 家康の遺言です。

京の都を歩いてきました。

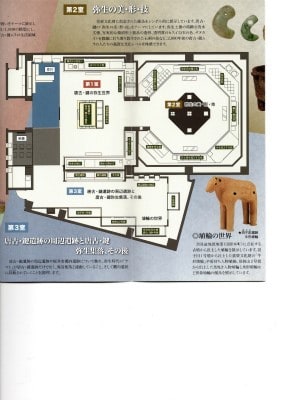

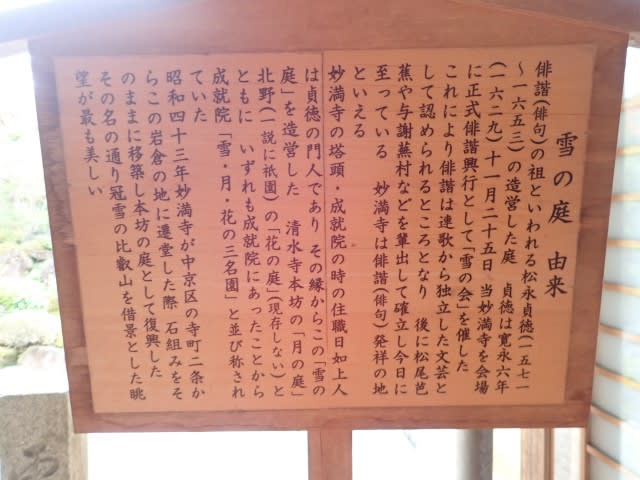

南禅寺・金地院

青蓮院門跡

知恩院

丸山公園

円山公園で解散でした。

八坂神社

南座顔見世興行

「まねき上げ」こちらは、京都市東山区にある南座で年末に行われる顔見世興行に出演する歌舞伎俳優の名前が書かれた「まねき」と呼ばれる板を劇場の正面に飾る伝統行事です。 25日午前9時から作業員が足場にのぼり始め、人間国宝の片岡仁左衛門さんの名前が書かれた「まねき」が上段の右端に掲げられました。

京阪祇園四条から家路に 歩数計は13914カウントしてました。

文中、画像の説明文は『いきいき健康ウォーク』スタッフさん手作りレジュメを一部分参考にさせていただきました。