≪健康管理に歩くことが見直されてきています。どんどん歩きましょう。≫

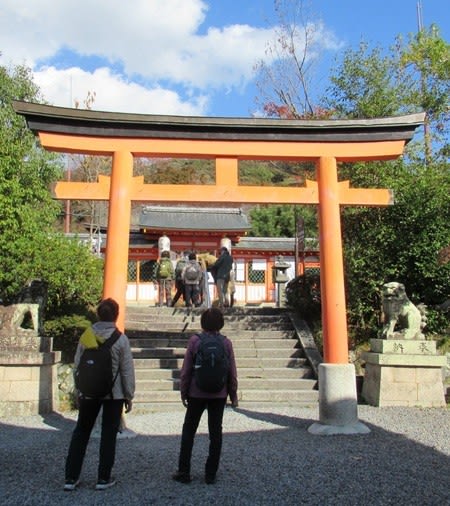

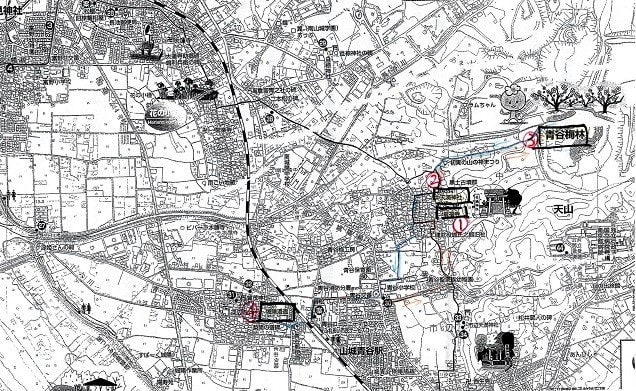

JR京終駅⇒椚(くぬぎ)神社⇒崇道天皇社(すどうてんのうしゃ)⇒奈良町南観光案内所⇒庚申堂⇒ならまちセンター⇒猿沢池(解散)

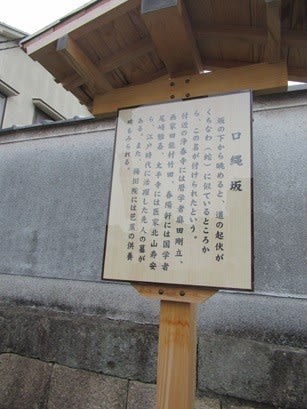

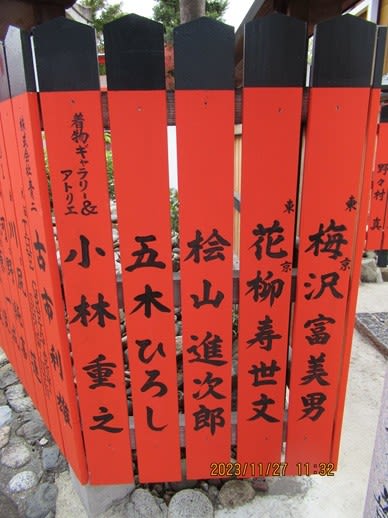

① 椚神社(くぬぎじんじゃ)

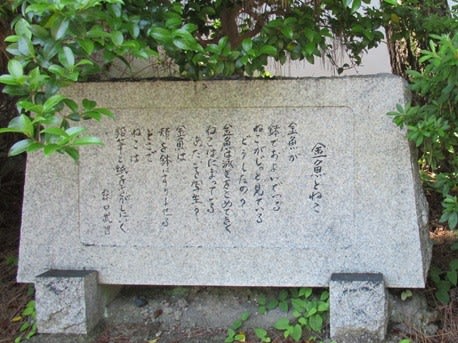

空海(弘法大師)が大柳生から奈良へ来た際に、この地で休息し、出立にあたり櫟の杖を挿して置いていかれたものが芽を出し、神木となったという。一説には杖は春日明神の杖であったとも伝わる。椚大明神と呼ばれ、この椚を切ると罰が当たると言われている。文政年間に一度枯れて植え替えられ、現在は3代目の神木にあたるとされる。

② 崇道天皇社(すどうてんのうしゃ)こちら

③ 庚申堂

「庚申さん」とよばれる青面(しょうめん)金剛像がまつられています。この「庚申」さんのお使いの猿を型どったお守りは、魔除けとして、よく奈良町の家の軒先にぶらさがっています。災いを代わりに受けていただけることから、「身代わり申」と呼ばれています。また、背中に願い事を書いてつるすと願いが叶うといわれ、「願い申」ともいいます。

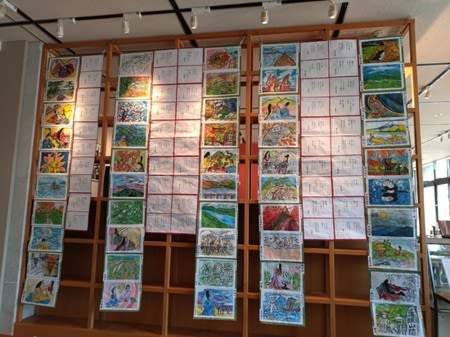

④ ならまちセンター

百人一首と紙芝居を楽しむ会、

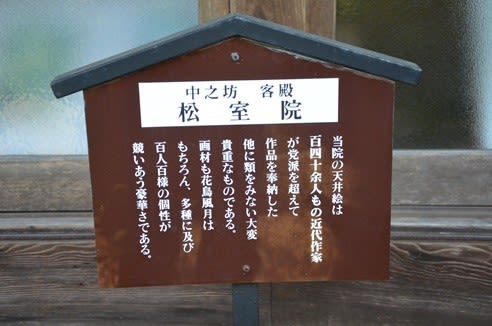

⑤ 奈良町資料館

ここは1451年に炎上した旧元興寺本堂跡地である。入館無料で年中無休。

・自宅の一部を改装して始まった私設資料館

・仏像、民具、絵看板などを無料で見学できる

その昔、人間のお腹の中には三尸の虫(さんしの虫三尸 - Wikipedia)という虫がいて、庚申の日の夜、人が寝静まると体から抜け出し、その人がした悪事を天帝に告げにいくと信じられていた。奈良町の人達は、災難を運んでくる三尸の虫を退散させるため、いつも軒先に猿をつるすおまじないをするようになった。

マンホール

奈良市のシンボル「奈良公園の鹿」と「市章」の周囲に「八重桜」がデザインされている

いきいき健康ウォークは猿沢池が解散場所でした、ここから、近鉄奈良駅まですぐです、が、わんちゃんとしては歩数計のカウントが物足りません、三条通りをJR奈良駅まで歩くことにしました。

三条通りは両側にいろんなお店が続いています、懐かしいお店なんかには、ちょっと冷やかしに立ち寄ったり、JR奈良駅の構内ではベーカリーカフェで一休み。

JR奈良駅では京都行にすぐ乗車。ところが乗り換えの木津駅では学研都市線京橋行きは39分待ち「どひゃ~~。」

うちへ帰って歩数計を見ると11754歩カウントしてました。

JR京終駅⇒椚(くぬぎ)神社⇒崇道天皇社(すどうてんのうしゃ)⇒奈良町南観光案内所⇒庚申堂⇒ならまちセンター⇒猿沢池(解散)

① 椚神社(くぬぎじんじゃ)

空海(弘法大師)が大柳生から奈良へ来た際に、この地で休息し、出立にあたり櫟の杖を挿して置いていかれたものが芽を出し、神木となったという。一説には杖は春日明神の杖であったとも伝わる。椚大明神と呼ばれ、この椚を切ると罰が当たると言われている。文政年間に一度枯れて植え替えられ、現在は3代目の神木にあたるとされる。

② 崇道天皇社(すどうてんのうしゃ)こちら

③ 庚申堂

「庚申さん」とよばれる青面(しょうめん)金剛像がまつられています。この「庚申」さんのお使いの猿を型どったお守りは、魔除けとして、よく奈良町の家の軒先にぶらさがっています。災いを代わりに受けていただけることから、「身代わり申」と呼ばれています。また、背中に願い事を書いてつるすと願いが叶うといわれ、「願い申」ともいいます。

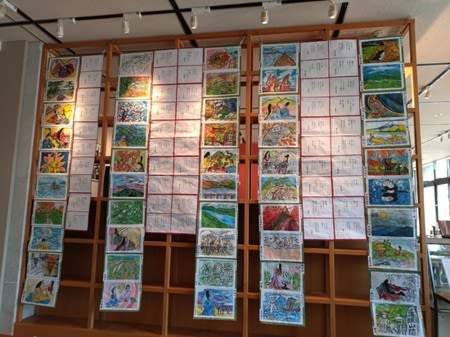

④ ならまちセンター

百人一首と紙芝居を楽しむ会、

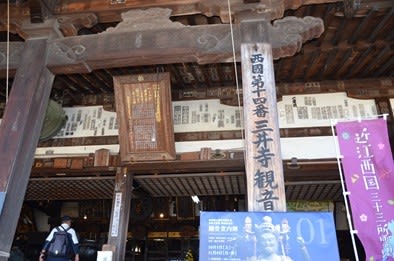

⑤ 奈良町資料館

ここは1451年に炎上した旧元興寺本堂跡地である。入館無料で年中無休。

・自宅の一部を改装して始まった私設資料館

・仏像、民具、絵看板などを無料で見学できる

その昔、人間のお腹の中には三尸の虫(さんしの虫三尸 - Wikipedia)という虫がいて、庚申の日の夜、人が寝静まると体から抜け出し、その人がした悪事を天帝に告げにいくと信じられていた。奈良町の人達は、災難を運んでくる三尸の虫を退散させるため、いつも軒先に猿をつるすおまじないをするようになった。

マンホール

奈良市のシンボル「奈良公園の鹿」と「市章」の周囲に「八重桜」がデザインされている

いきいき健康ウォークは猿沢池が解散場所でした、ここから、近鉄奈良駅まですぐです、が、わんちゃんとしては歩数計のカウントが物足りません、三条通りをJR奈良駅まで歩くことにしました。

三条通りは両側にいろんなお店が続いています、懐かしいお店なんかには、ちょっと冷やかしに立ち寄ったり、JR奈良駅の構内ではベーカリーカフェで一休み。

JR奈良駅では京都行にすぐ乗車。ところが乗り換えの木津駅では学研都市線京橋行きは39分待ち「どひゃ~~。」

うちへ帰って歩数計を見ると11754歩カウントしてました。