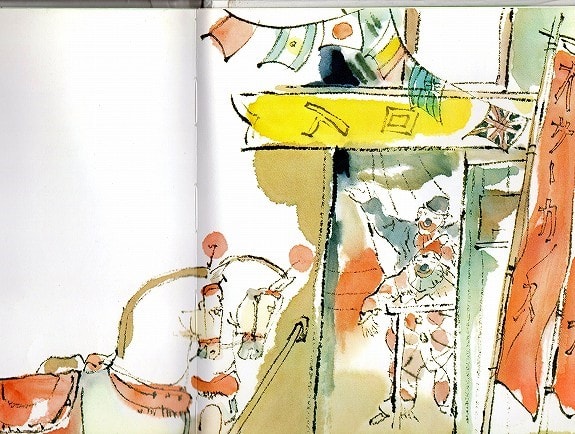

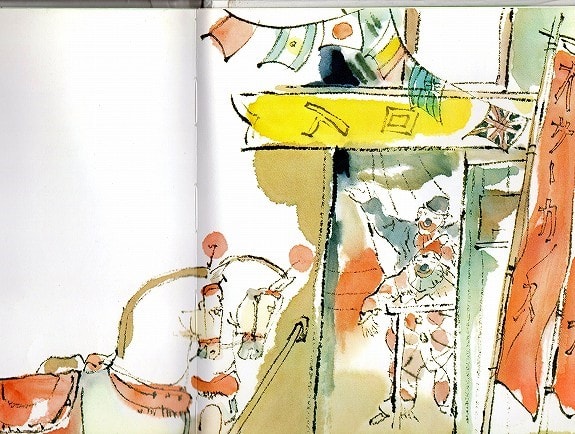

町はずれの ひろばに サーカスが やってきた。

ライオンやトラもいれば、おばけやしきも ある。

ひさしぶりの ことなので、けんぶつ人が ぞくぞくと やってきた。

「はい、いらっしゃい いらっしゃい オーラ オーラ、おかえりは こちらです。」

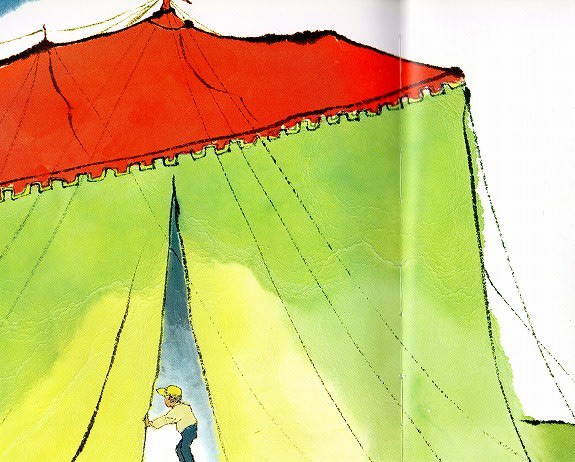

さむい風を はらんだ テントが はたはたと なって、

サーカス小屋は まるで 海の 上を はしる ほかけぶねの ようだった。

ライオンのじんざは としとって いた。

ときどき 耳を ひくひく させながら、テントのかげの はこの 中で 一日中ねむっていた。

ねむっているときは いつもアフリカの ゆめをみた。

ゆめの中に おとうさんや おかあさんや ひいさんたちが あらわれた。

草原の中を、じんざは風のようにはしっていた。

じぶんの ばんが くると、じんざは のそりと たちあがる。

はこは テントの 中に もちこまれ、十五まいの てつの こうし戸が くみあわされて

ライオンの ぶたいが できあがる。

ぶたいの まんなかでは、まるい わが めらめらと もえていた。

「さあ、はじめるよ。」

ライオンつかいの おじさんが、チタン チタッと むちをならすと、

じんざは 火のわを めがけて ジャンプした。うまいものだ。

二本でも 三本でも もえる わの 中を くぐりぬける。

おじさんが よそみしているのに、じんざは 三かい 四かいと くりかえしていた。

夜になった。おきゃくが かえってしまうと サーカス小屋は しんとした。

ときおり、風がふくような 音をたてて トラが ほえた。

「たいくつかね。ねてばかりいるから、いつのまにか おまえの目も 白く にごってしまったよ。

きょうの ジャンプなんて、げんきが なかったぞ」

「そうともさ まい日 おなじことばかり やっているうちに、わしは おいぼれたよ」

「だろうなぁ、ちょっと かわって やるから、さんぽでも して おいでよ。」

そこで ライオンは にんげんの ふくをきた。

わからないように マスクも かけた。くつを はき、てぶくろも はめた。

ライオンの じんざは うきうきして 外へ でた。

「外は いいなぁ。星が ちくちく ゆれて、北風に ふきとびそうだなぁ」

ひとりごとを いっていると、

「おじさん、サーカスの おじさん」と、声が した。男の子が ひとり たって いた。

「もう ライオンは ねむったかしら。ぼく、ちょっとだけ そばへ いきたいんだけどなぁ。」

じんざは おどろいて、もぐもぐ たずねた。

「ライオンが すきなのかね。」

「うん、だいすき。それなのに ぼくたち ひるま サーカスを みた ときは、なんだか しょげていたの。だから おみまいに きたんだよ。」

じんざは ぐぐっと むねの あたりが あつく なった。

「ぼく、サーカスが すき。おこづかい ためて、また くるんだ。」

「そうかい、そうかい、きておくれ。ライオンもきっと よろこぶよ。

今夜は おそいから もう おかえり。」

じんざは 男の子の 手を ひいて、家まで おくって いくことに した。

男の子の おとうさんは、夜の つとめが あって るす。

おかあさんが にゅういんして いるので つきそいの ために、おねえさんも 夕方から でかけて いった。

「ぼくは るすばんだけど、もう なれちゃった。それより サーカスの 話を して。」

「いいとも。ピエロは こんなふうに して・・・」

じんざが ひょこひょこと おどけて あるいて いる ときだった。

くらい みぞの 中に ゲクッと 足を つっこんだ。

「あいたた。ピエロも くらい ところは らくじゃない。」

じんざは くじいた 足に タオルを まきつけた。

すると、男の子は 首をかしげた。

「おじさんの かお、なんだか 毛が はえてる みたい。」

「う、ううん。なあに、さむいので 毛皮を かぶって いるのじゃよ。」

じんざは あわてて むこうを むいて、ぼうしを かぶりなおした。

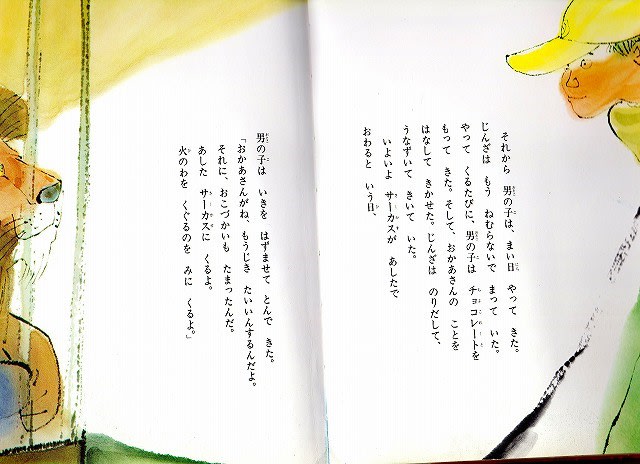

つぎの日、ライオンの おりの まえに、ゆうべの 男の子が やって きた。

じんざは タオルを まいた 足を そっと かくした。

まだ、足首は ずきん ずきんと いたかった。

夜の さんぽも、しばらくは できそうも ない。

男の子は チョコレートの かけらを さしだした。

「さあ、おたべよ ぼくと、はんぶんこだよ。」

じんざは チョコレートは すきでは なかった。

けれども、目を ほそく して うけとった。じんざは うれしかったのだ。

男の子が かえって いくと、じんざの からだに 力が こもった。目が ぴかっと ひかった。

「ようし、あした わしは わかい ときの ように、

火のわを 五つに して くぐりぬけて やろう。」

その 夜ふけ・・・だしぬけに サイレンが なりだした。

「火事だ」と、どなる 声が した。

うとうととして いた じんざは はねおきた。

風に ひるがえる テントの すきまから 外を みると、男の子の アパートの あたりが、

ぼうっと 赤い。

ライオンの からだが、ぐーんと 大きく なった。

じんざは ふるくなった おりを ぶちこわして、まっしぐらに 外へ はしりでた。

足の いたいのも わすれて、むかし、アフリカの草原を はしった ときの ように、

じんざは ひとかたまりの 風に なって すっとんでいく。

おもった とおり、石がきの 上の アパートが もえて いた。

まだ しょうぼう車が きて いなくて 人びとが わいわい いいながら、

にもつを はこびだして いる。

「中に 子どもがいるぞ。たすけろ。」と、だれかが どなった。

へやの 中で、男の子は 気を うしなって たおれていた。

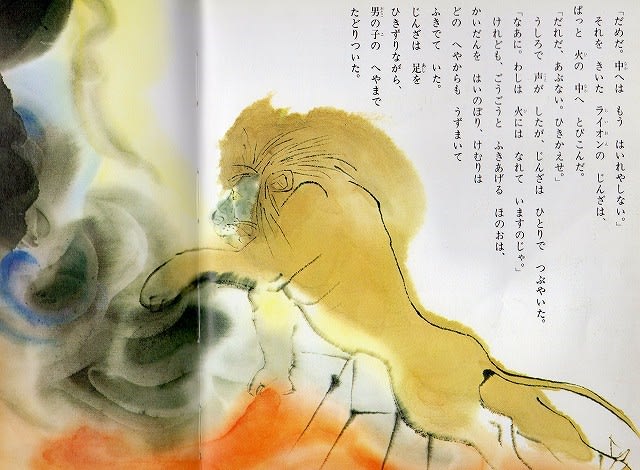

じんざは すばやく だきかかえて、外へ でようと した。

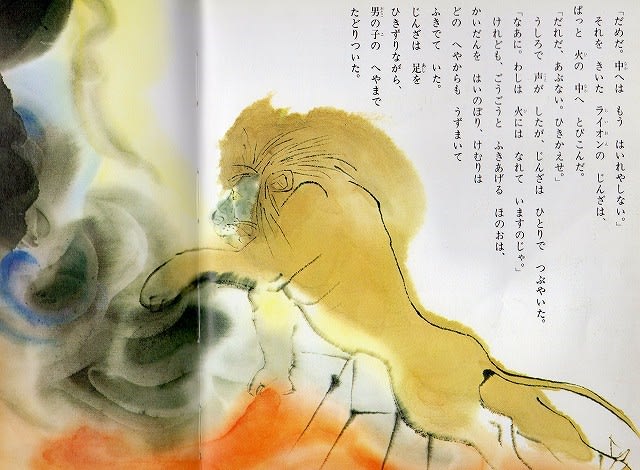

けれども、おもては もう ほのおが ぬうっと たちふさがって しまった。

石がきの 上の まどから 首を だした じんざは、おもわず みぶるいした。

高いので、さすがの ライオンも とびおりることは できない。

じんざは 力の かぎり ほえた。

ウォーッ

その 声で 気が ついた しょうぼう車が 下に やってきて、はしごを かけた。

のぼってきた 男の 人に やっとのことで 子どもを わたすと、じんざは 両手で目をおさえた。

けむりの ために、もう なんにも 見えない。

見あげる 人たちが、声を かぎりに よんだ。

「早く とびおりるんだ。」

まっかに アパートを つつみこんで、火のこを ふきあげていた。

ライオンの すがたは どこにも なかった。

やがて、人びとの まえに、ひとかたまりの ほのおが まいあがった。

そして、ほのおはみるみる ライオンの かたちに なって、空高く かけあがった。

ぴかぴかに かがやく じんざだった。

もう さっきまでの、すすけた 色では なかった。

金色に ひかる ライオンは、空をはしり、たちまち くらやみの 中に きえさった。

つぎの日は サーカスの おしまいの 日だった。

けれども、ライオンの きょくげいは さびしかった。

おじさんは ひとりで チタッと むちを ならした。

五つの 火のわは めらめらと もえていた。

だが、くぐりぬける ライオンの すがたは なかった。

それでも、おきゃくは いっしょうけんめいに 手を たたいた。

ライオンの じんざが、どうして かえって こなかったかを、みんなが しって いたので。。。。。