1ワルナスビ(悪茄子)ナス科

とっても可愛いお花ですが、よく見ると葉や茎にびっしりとトゲが生え、毒性のある毒茄子でもあります。

ワルナスビの名前をつけた由来は、植物博士の牧野富太郎先生によるものです。牧野氏は自宅でワルナスビを栽培しました。その結果、切っても根っこを刻んでも再び生えてくる、トゲがあり花もさほど美しくもなかった上、毒なすびで本当に悪い雑草だ、ということが由来で、悪い茄子、ワルナスビと命名したそうです。

2イグサ (藺草、イ草、)単子葉植物イグサ科

標準和名はイ(藺)最も短い標準和名としても知られている。別名:トウシンソウ(燈芯草)。

畳表を作るのに使われる。また茎の中のずいを燈明用の燈芯に使う。俳句では夏(仲夏)の季語とされる 。

仲夏の時候の季語

こちら

3メドハギ(蓍萩、筮萩)マメ科

奈良~平安時代頃、やや木質化する茎を陰陽占い用の筴(めどき)として使用したことから

4ヒカゲノカズラ(日陰鬘、日陰蔓)ヒカゲノカズラ科

ヒカゲノカズラとは?

ヒカゲノカズラはシダ植物です。 日本の山野に古来から自生している多年草で、カズラ(蔓)とついているようにツル性に思えますが、実際には木や植物に巻き付いたりすることなく、地を這うように生えています。

5ナンキンハゼ (南京櫨・南京黄櫨)トウダイグサ科

ナンキンハゼこちら

6アベリア(Abelia)スイカズラ科ツクバネウツギ属

初夏から秋までの長期間にわたり白や薄ピンクの小さな花を咲かせます。枝先に咲く花は漏斗形で房状に咲かせます。葉は小さめの緑色で、斑入りや黄金葉の改良種もあります。寒冷地ではほぼ落葉しますが、暖地では葉をかなり残して越冬します。とにかく丈夫な花木で、刈り込みにも強く公共施設の生垣によく用いられています

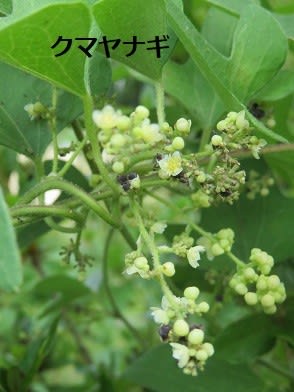

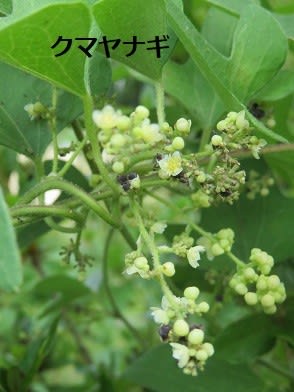

7.クマヤナギ(熊柳)クロウメモドキ科

つる性落葉低木。別名、「クロガネカヅラ」ともよばれる。冬は葉を落とし、黒々とした幹やつるがクマを連想するところからクマヤナギの名が付くが、ヤナギとは別の種の植物

8コブシ(辛夷、拳、)モクレン科

「馬見丘陵公園でコブシの・・・こちら

9ヒメガマ (姫蒲) ガマ科

多年生の抽水(ちゅうすい)植物で、湖沼やため池、水路などに生育する 。 全長は最大2m程度、葉は線形葉で幅5-15mm 。 花期は6-7月で、直立した 花茎 に茶色の雌花群と雄花群をつける。花穂は上部に雄花穂。間隔をあけ下部に雌花穂がつきます。(長さ6~20cm)

ヒメガマ(姫蒲)の名は、ガマよりも雌花穂や葉が細いことに由来するようです。

10スイレン(睡蓮)スイレン科

小さな池に可愛いスイレンの花が咲いてました。

11ミソハギ (禊萩)ミソハギ科

「このお花はお盆に関係するんですよね」っとメンバーの一人が・・・

湿地や田の畔などに生え、また栽培される。 日本および 朝鮮半島 に分布。 盆花としてよく使われ、ボンバナ、ショウリョウバナ(精霊花)などの名もある。 ミソハギの和名の由来は 「みそぎはぎ」に由来するとされ、かつて、水辺のこの花で汚れを落とす禊(みそぎ)が行われたらしい。

長野県などでは、お盆の日、花に水をつけて玄関先で祓い、祖霊を迎える。

12. セリ(芹、水芹、芹子)セリ科

日本原産で、春の七草の一つ。水田の畔道や湿地などに生え、野菜として栽培もされている。独特の強い香りと歯触りに特徴がある。

『万葉集』の巻二〇:葛城王(後の橘諸兄)

あかねさす 昼は田賜(たた)びて ぬばたまの

夜の暇(いとま)に 摘める芹これ

昼間は班田(はんでん)事務の仕事で忙しくしているので、

この芹は夜、勤務が終わってから摘んだのです

天平元年(729)に葛城王(後の橘諸兄)が薛妙観命婦(せちみょうかんのみょうぶ)に芹の包みに添えて贈った歌です。

芹は春の七草の一つで、正月7日に神前に供え、かゆにして食べるとその年は病気にならないと伝えられています。芹は解熱、利尿作用のほか、貧血や高血圧、動脈硬化の防止などの薬効があるということです。

13、クサネム(草合歓)マメ科

実はコルク質で熟して割れると水に浮いて流れて増える、中国では「田阜角」ネムノキと同じで眠ります.

休耕田にて・・・・・

こちら

暑い日の観察会でした。広い公園だったので木陰もあり良かったです。

「孫ちゃんたちと遊ぶのに、良いところやわぁ」っと下見されてるメンバーも。

ビユーポイントからの展望

木津川市(旧木津町)マンホール

舟運で栄えたころの木津川上荷舟(うわにぶね)を描いています。木津町は木津川が町内を流れ、その昔川を行き来する舟の港がありました。

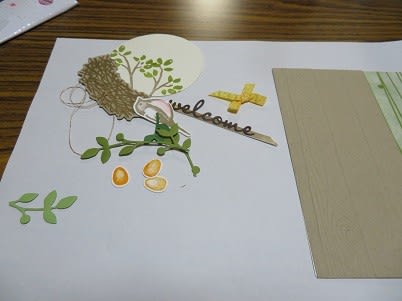

帰り際のこと「今年、干支の神社の初詣にはコロナで行けなかったでしょ、渡そうと思って、ハイ」

Uさんの手作りです。

「Uさん ありがとー」