≪健康管理に歩くことが見直されてきています。どんどん歩きましょう。≫

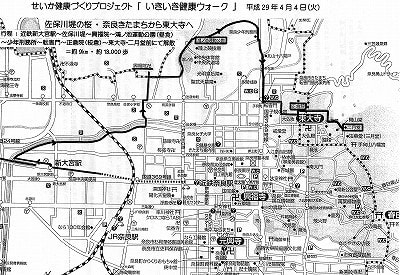

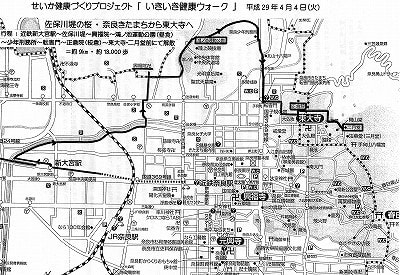

いきいき健康ウォーキング2016年4月は「佐保川堤~二月堂」でしたが雨のため中止になりました。リベンジっと言うわけで、2017年4月4日「佐保川堤~二月堂」歩いてきました。

佐保川堤⇒大佛鐡道モニュメント⇒興福院(こんぶいん)⇒鴻池競技場⇒奈良少年刑務所⇒北山十八間戸⇒転害門⇒正倉院⇒二月堂

近鉄新大宮駅前集合

佐保川堤

大佛鐡道モニュメント

興福院(こんぶいん)

鴻池競技場

ここでお弁当タイム(周りは桜がいっぱい植栽されてました、あと、4~5日で満開な様子)

奈良少年刑務所

北山十八間戸(きたやまじゅうはっけんこ)

鎌倉時代中期、西大寺(律宗)の僧・忍性(にんしょう)が、ハンセン病に苦しむ人々のためにつくった救済施設。はじめ、般若寺の東北に建立されたが、永禄十年に焼けたため、寛文年間に、東大寺・興福寺の堂塔を南に眺められる現在の地にへ、鎌倉時代の遺風を受け継いで建てられたものである。

建物は十八の間数のほかに仏間をつけ、裏戸に「北山十八間戸」と縦に刻書がある。

大正12年3月3日、慈善事業の遺跡として史跡に指定された。

転害門(てがいもん)

東大寺の転害門(てがいもん)は、1180年(治承4年)の平重衡の兵火、1567年(永禄10年)の松永久秀の兵火にも焼け残った貴重な建物で、天平時代の東大寺の伽藍建築を想像できる唯一の遺構(国宝)。

転害門は、手貝門・手掻門・手蓋門などとも書かれた。 寺の西北にあるので「西北大門」、この門が佐保路(一条大路)の起点となっているので「佐保路門」とも呼ばれている。

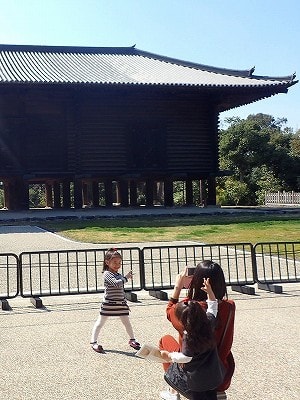

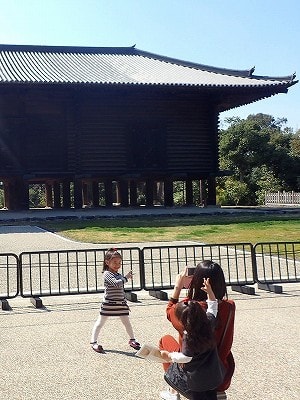

正倉院

建物の外観を眺めつつ「習ったよね、校倉造りって・・・」

二月堂

二月堂と云えば?そう、修二会(お水取り)3月12日です、「奈良のお水取りが終わらんことには春が来たとは言えまへんなぁ」っと関西人はいいます。

修二会の最後の日3月14日も大きな篭松明(10本)が舞台に上がっていきます、何年前になるかなぁ舞台のすぐ下で篭松明の火の粉を浴びたら「無病息災」ということ聞いて実行したことありました。舞台に向かって左側の階段そばが良いって聞いて、現場に早い目に行って待つ間、振り向いたとき生駒山に沈む真っ赤な夕日が大きく落ちて行ったこと鮮明に覚えています。

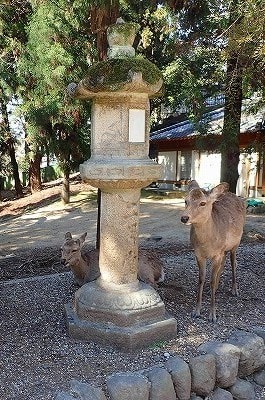

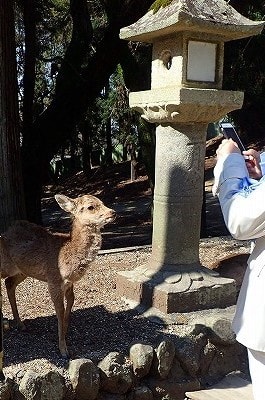

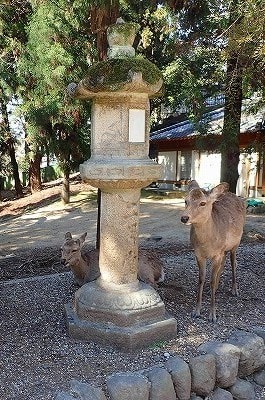

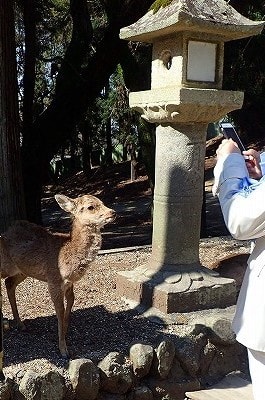

ここで解散、東大寺界隈をぶらり散策

氷室神社に寄ってみました。

「病気かなぁ、往年の華やかさがおまへんなぁ」との声が聞こえる。

わんちゃんたち「コレはちょっと可愛そうやね」っと、つぶやく。

2008年4月4日の氷室神社

奈良駅に向かって歩き出したとき「大仏あんぱんのとこ行ってみない?」っと近鉄奈良駅前小西通りのパン屋さんへ寄り道。

「おやおや・・・」いきいき健康ウォーキングのスタッフさんたちも、ゾロゾロゾロっと。

マンホール

鹿が茶、ナラノヤエザクラが白、葉が緑になっている。

汚水管マンホール蓋

「わんちゃん、あの向こうの方に咲いてる濃いピンクの花はなんていう花?」「う~ん、色的にはキクモモに似てるけど、今時分には咲く花やないしぃ」

気になったので翌日撮りに行ってきました、

「桜図鑑で調べてみたら、どうもカンヒザクラ(寒緋桜)のような気がしますけど・・・」っと。

「カンヒザクラはソメイヨシノよりは小さな花ですが、これもカンヒザクラを基に園芸的に改良された品種かもしれませんね。」っと。

去年のこと、雨で中止になった翌日に行きましたね、佐保川から二月堂へと・・・

こちら

↓クリックで拡大します

【おまけ】

「いきいき健康ウォーキング」2016年度皆勤賞にいただきました。

ホットミルクにティスプーン1~2杯(お好みで)美味しくいただいてます。

いきいき健康ウォーキング2016年4月は「佐保川堤~二月堂」でしたが雨のため中止になりました。リベンジっと言うわけで、2017年4月4日「佐保川堤~二月堂」歩いてきました。

佐保川堤⇒大佛鐡道モニュメント⇒興福院(こんぶいん)⇒鴻池競技場⇒奈良少年刑務所⇒北山十八間戸⇒転害門⇒正倉院⇒二月堂

近鉄新大宮駅前集合

佐保川堤

大佛鐡道モニュメント

興福院(こんぶいん)

鴻池競技場

ここでお弁当タイム(周りは桜がいっぱい植栽されてました、あと、4~5日で満開な様子)

奈良少年刑務所

北山十八間戸(きたやまじゅうはっけんこ)

鎌倉時代中期、西大寺(律宗)の僧・忍性(にんしょう)が、ハンセン病に苦しむ人々のためにつくった救済施設。はじめ、般若寺の東北に建立されたが、永禄十年に焼けたため、寛文年間に、東大寺・興福寺の堂塔を南に眺められる現在の地にへ、鎌倉時代の遺風を受け継いで建てられたものである。

建物は十八の間数のほかに仏間をつけ、裏戸に「北山十八間戸」と縦に刻書がある。

大正12年3月3日、慈善事業の遺跡として史跡に指定された。

転害門(てがいもん)

東大寺の転害門(てがいもん)は、1180年(治承4年)の平重衡の兵火、1567年(永禄10年)の松永久秀の兵火にも焼け残った貴重な建物で、天平時代の東大寺の伽藍建築を想像できる唯一の遺構(国宝)。

転害門は、手貝門・手掻門・手蓋門などとも書かれた。 寺の西北にあるので「西北大門」、この門が佐保路(一条大路)の起点となっているので「佐保路門」とも呼ばれている。

正倉院

建物の外観を眺めつつ「習ったよね、校倉造りって・・・」

二月堂

二月堂と云えば?そう、修二会(お水取り)3月12日です、「奈良のお水取りが終わらんことには春が来たとは言えまへんなぁ」っと関西人はいいます。

修二会の最後の日3月14日も大きな篭松明(10本)が舞台に上がっていきます、何年前になるかなぁ舞台のすぐ下で篭松明の火の粉を浴びたら「無病息災」ということ聞いて実行したことありました。舞台に向かって左側の階段そばが良いって聞いて、現場に早い目に行って待つ間、振り向いたとき生駒山に沈む真っ赤な夕日が大きく落ちて行ったこと鮮明に覚えています。

ここで解散、東大寺界隈をぶらり散策

氷室神社に寄ってみました。

「病気かなぁ、往年の華やかさがおまへんなぁ」との声が聞こえる。

わんちゃんたち「コレはちょっと可愛そうやね」っと、つぶやく。

2008年4月4日の氷室神社

奈良駅に向かって歩き出したとき「大仏あんぱんのとこ行ってみない?」っと近鉄奈良駅前小西通りのパン屋さんへ寄り道。

「おやおや・・・」いきいき健康ウォーキングのスタッフさんたちも、ゾロゾロゾロっと。

マンホール

鹿が茶、ナラノヤエザクラが白、葉が緑になっている。

汚水管マンホール蓋

「わんちゃん、あの向こうの方に咲いてる濃いピンクの花はなんていう花?」「う~ん、色的にはキクモモに似てるけど、今時分には咲く花やないしぃ」

気になったので翌日撮りに行ってきました、

「桜図鑑で調べてみたら、どうもカンヒザクラ(寒緋桜)のような気がしますけど・・・」っと。

「カンヒザクラはソメイヨシノよりは小さな花ですが、これもカンヒザクラを基に園芸的に改良された品種かもしれませんね。」っと。

去年のこと、雨で中止になった翌日に行きましたね、佐保川から二月堂へと・・・

こちら

↓クリックで拡大します

【おまけ】

「いきいき健康ウォーキング」2016年度皆勤賞にいただきました。

ホットミルクにティスプーン1~2杯(お好みで)美味しくいただいてます。