大分市美術館で開催中の

春耕 1924年

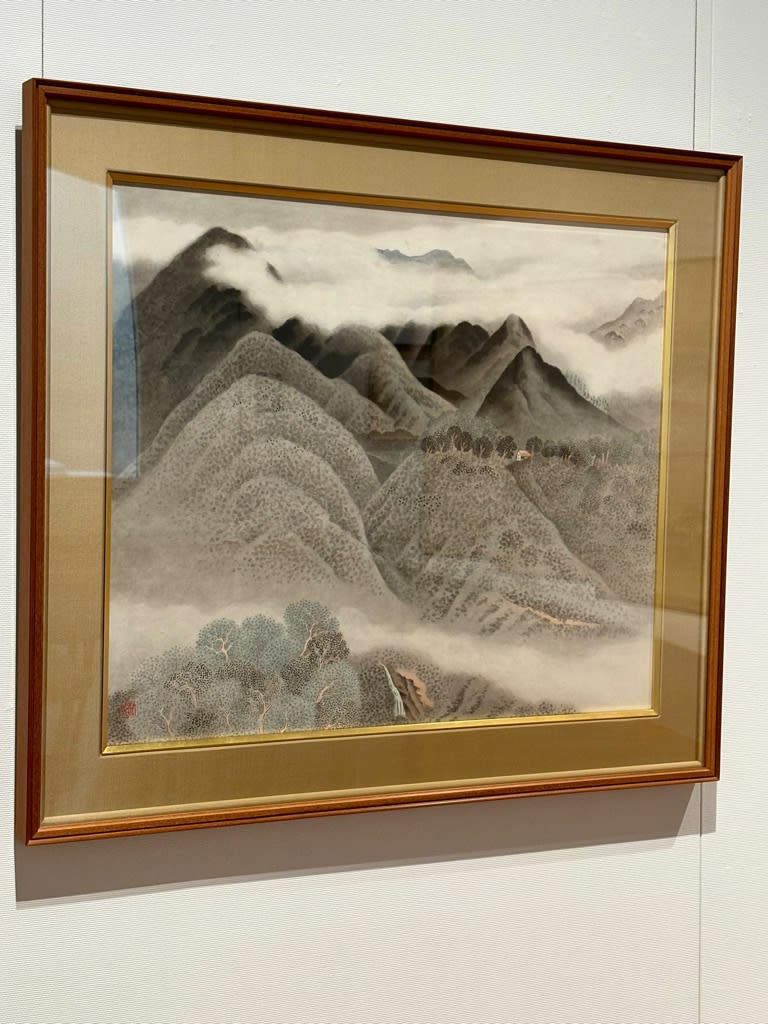

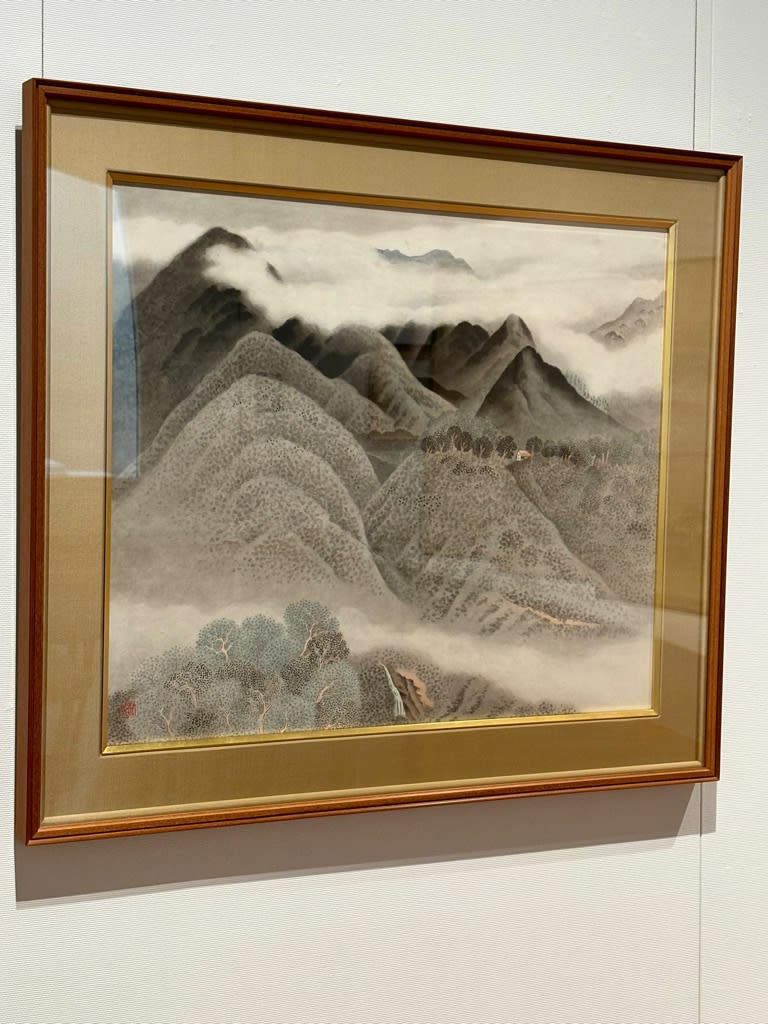

山 1929年

あかあかと日は難面もあきの風<習作>

暑き日を海に入れたり最上川<習作>

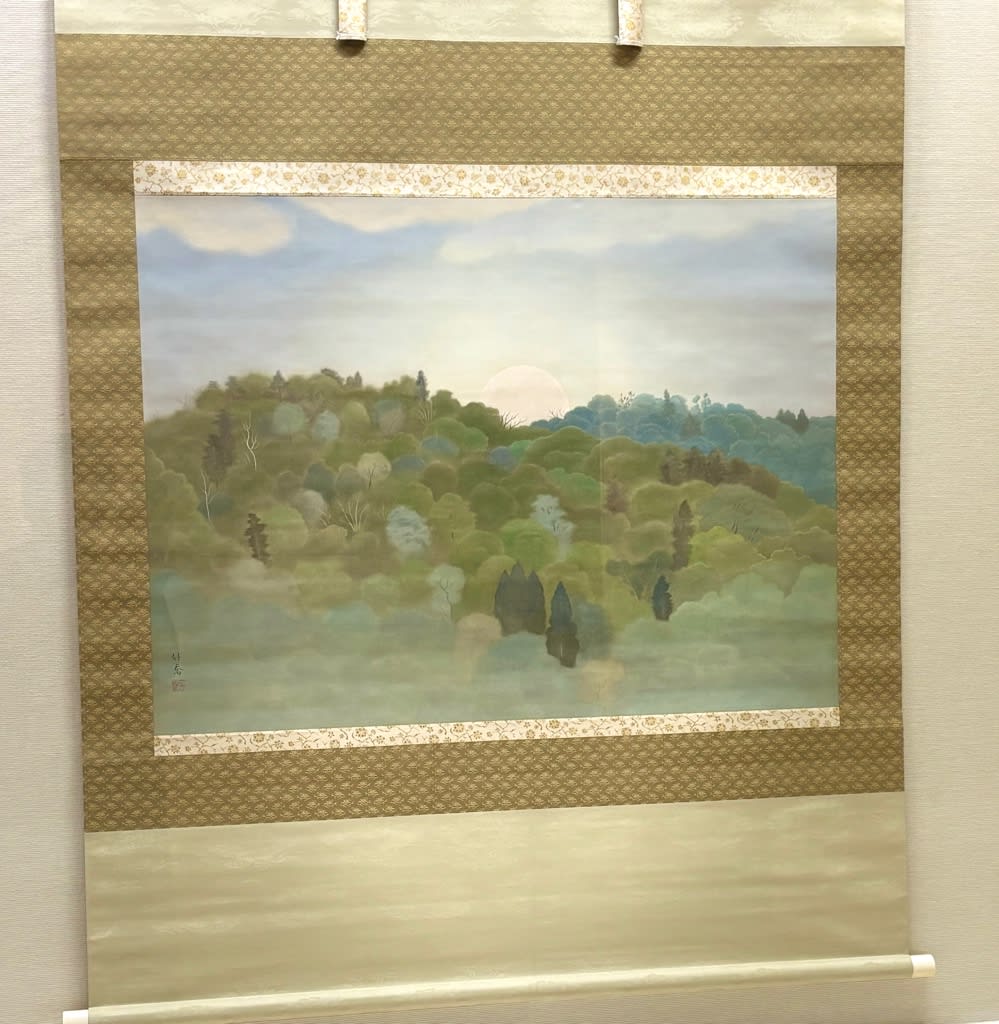

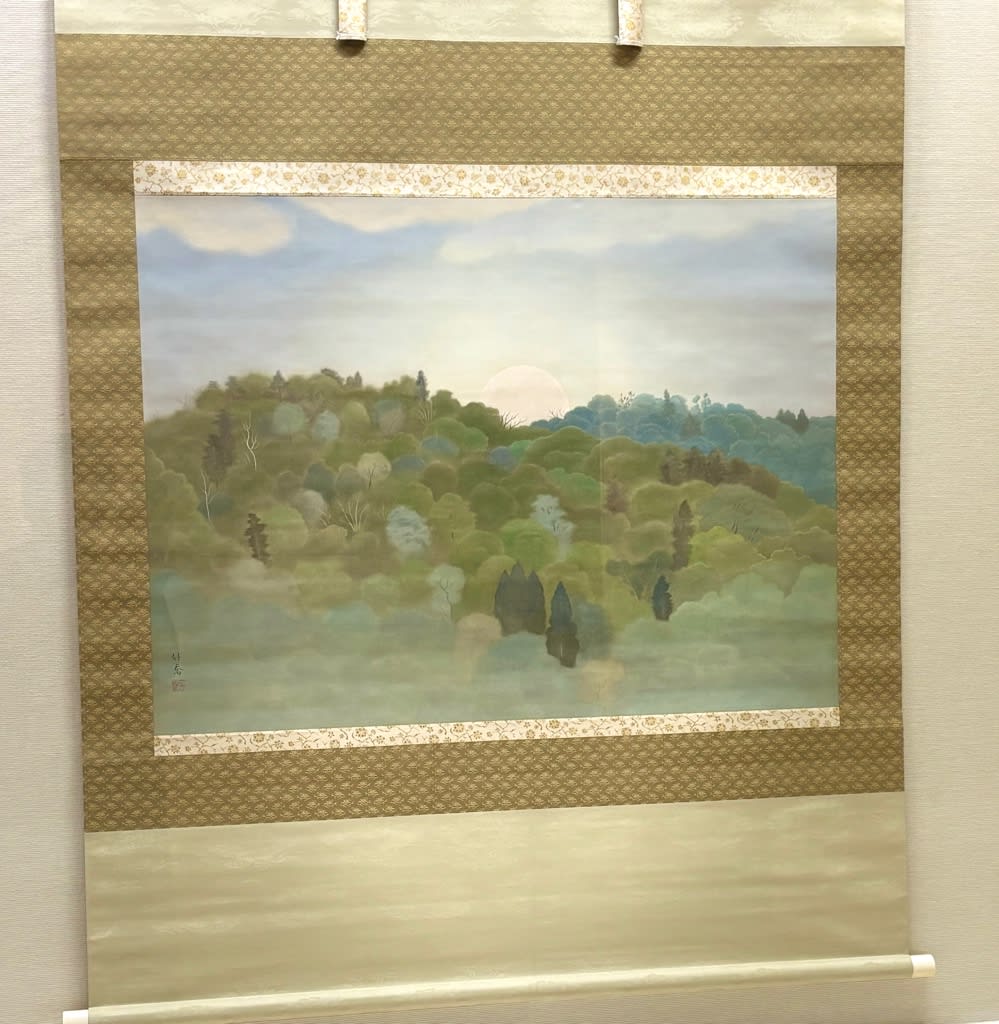

月 1944年

仲秋の月 1947年

「小野竹喬の世界」展へ、

春耕 1924年

重要文化財の「波切村」後の展示が気に掛かっていたところ、

友人に誘われたこともあり、

また水曜日は学芸員さんの説明も聞けるということで、行ってきました。

八瀬村頭 1926年

いずれも、渡欧体験を経て、

従来の日本画に囚われない写実に迫ろうとした作品だそうです。

欧州の風景を描いた小品もいくつか展示されていましたが、思うようにいかなかったのか、

山 1929年

この作品では、東洋の古典絵画を見直す、

点描表現が見直されています。

🔹🔹

前回、撮ろうとしてうまく行かなかった作品を、ここからは紹介したいと思います。

一人で見て回るのとは違って、

絵の説明など詳しくしていただき、

同時期、同じ京都にいた竹喬と福田平八郎との交流話なども聞かれ、

また疑問に思っていたことの解答なども得ることが出来ました。😊

あかあかと日は難面もあきの風<習作>

1976年

この作品は、俳句を題材にした句抄絵シリーズの中の一点ですが、

もっとも多くの習作が残っていて、

試作を重ねたことが分かっているそうです。

私などはこれが完成品だと思ってみていたので、習作??と前回は疑問符がついたままでした。

発表作は、日輪の左右の青色の帯が、

茜一色になっているそうです。

福田平八郎さんも、デッサンをよくしていましたが、竹喬さんも負けていないようです。

暑き日を海に入れたり最上川<習作>

1976年

上と似たような作品に思いますが、

日本海への落日を描き、

これも習作となっています。

最後に、

月 1944年

悲しみの宿る作品になってしまいますが、

1944年末、長男の戦死を受けた竹喬の悲痛が、空に反映されているようです。

子どもの死を乗り越えるのは容易ではなかったことでしょう。

仲秋の月 1947年

戦後に創設された日展への初出品作

神々しい山の端から満月が現れ、

空と樹林は清光に包まれる、、

戦後における自らの無心の再出発と捉えられる作品です。

竹喬は、晩年、

1976年に文化勲章を受賞しています。

🔹🔹

この後、友人と美術館内にある喫茶店へ、

面白い作品に出会いましたので、

明日に続きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます