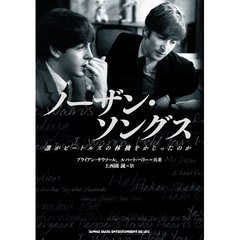

注文していた「ノーザン・ソングス 誰がビートルズの林檎をかじったのか」(ブライアン・サウソール、ルパート・ペリー/著 上西園誠・訳)購入。60年代当時、日本のみならず欧米のミュージシャンたちも“認識が希薄だったという”著作権の世界。プロの時代からアマチュアの時代へ…といったら言い過ぎか、天才の時代なんだから彼らが若くて騙されやすくて、認識が希薄だったのは当たり前なんだけど(当然いつまでも若くはないので彼らの多くはマネージメントとトラブルになる)。革命時代というのは変化に惑わされずに生き馬の目を抜くような、上手く立ち回れる連中が儲ける。目先のJASRAC批判で音楽出版(著作権)の世界の“冷酷さ”を嘆き憤るよりも、本書でジョン&ポールという20世紀最大級のソングライターチームが振り回された奇奇怪怪を理解するのは無駄じゃないと思うです。マイケルも最重要人物として登場するしね。

この辺は複雑怪奇の世界なのでサザナミの資料としてきちっと読んでおきたかったなあ…今更ながら。本書を読んでからサザナミもご覧下さいw

ギターマガジンを読んで猛烈に聴きたくなったので、新星堂に寄ってジミヘンの「Valleys of Neptune」も勢いで購入。ここんところあんまし余裕ないんだけどなあ。1969年に絞った「Electric Ladyland」以後、Woodstock前後のジミヘンの世界。「First Rays of the New Rising Sun」と併せて聴くのか吉かのう。

ライナーを書いている大鷹さんの<ついにジミ・ヘンドリックスの新しい章の開始だ。>という冒頭の一文はちょっと大仰だなあ、と思うが。

ほら、これから「ノーザン・ソングス」も読むし。

(5月12日追記)

『ノーザン・ソングス』、大筋ではスリリングな展開を見せる面白い本なのだけれども、実に読みにくい本だった。まず著作権を巡る有象無象のビジネスマンが登場するストーリーなのだから、著作権周辺用語の解説はともかく、もう少し個人や時代背景の理解を促す注釈の充実が欲しかったところ。構成に関しては翻訳本だから仕方がない部分もあるんだろうけどもう少し小技で編集の仕方があったんじゃないかなあ…。ビートルズのもう一つの側面を知ることができる労作なのは確かなんだが、ビートルズだから!と準備がない一般読者が読み始めるのにはちとハードルが高いかも。あと通貨の表記とかね。