以前から当ブログでも何度か紹介している

HELLO CYCLING

各地にステーションが設定されており、そのステーション間であれば乗り捨てが可能というのが最大のメリットとなっています。

例えば

松本ではお城から駅まで片道の移動に使いましたし、

小豆島では土庄港から池田港まで抜けました。

京都市内を散策するために北大路で借りて洛西口に返すなんてこともできます。

こんな具合で、使いこなせばかなり便利な乗り物だったりします。

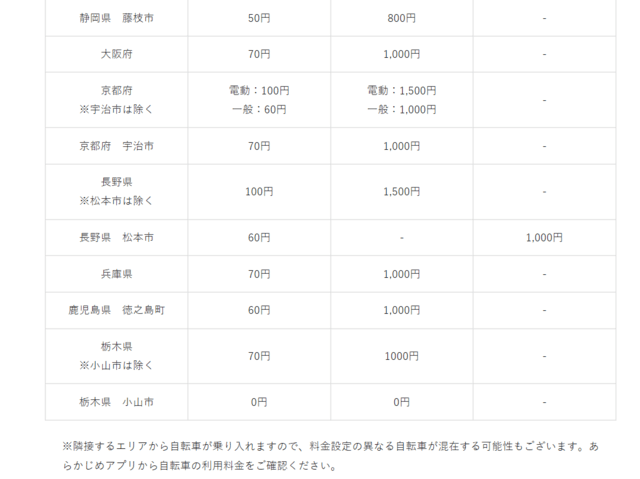

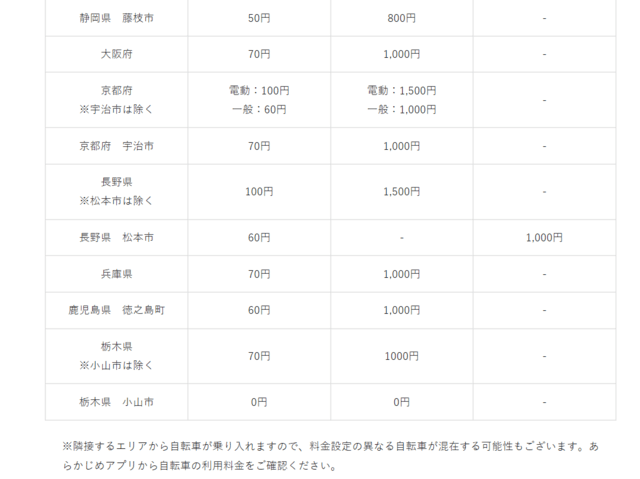

ステーション間相互であればどこでも返せるというのは特にエリアの指定などはなく、HP上の料金表にも他地区からの乗り入れが発生する可能性があることが記されています。

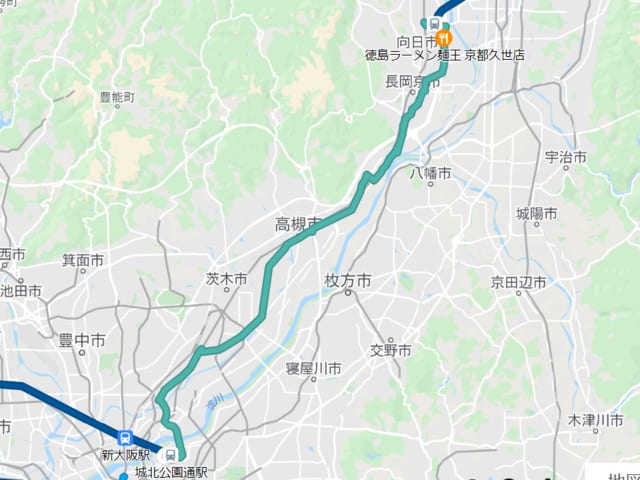

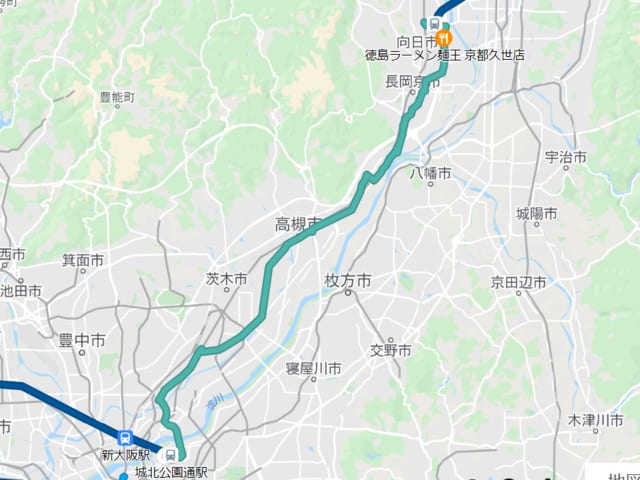

ただ、本当に隣接エリアに返却できるのか気になったので予め京都(洛西口)→大阪(城北公園通)で利用してみました。

この際に何も問題がなく料金体系の異なる隣接エリアに返却できたので、それならばと今回の移動を決行しました。

この情勢なので電車に乗っておでかけするのはあんまりよくないのかなぁと思い自転車旅ならええんちゃうと今回思いついたわけですが、ハンドルに関しては感染のリスクがあるため注意してくださいというご案内が来ていました。

ということで、手洗い・うがいを徹底した上で挑みました。

また、体力の限界を越えた挑戦は免疫の低下を招きますのでグロッキーにならないように、こまめな水分補給とスタミナの付く食事を心掛けることとしました。

今回目指すのは愛知県の岡崎、果てしなく遠いです。

京都より東へ向かうと最寄りのステーションが岡崎地区までないんですよね…

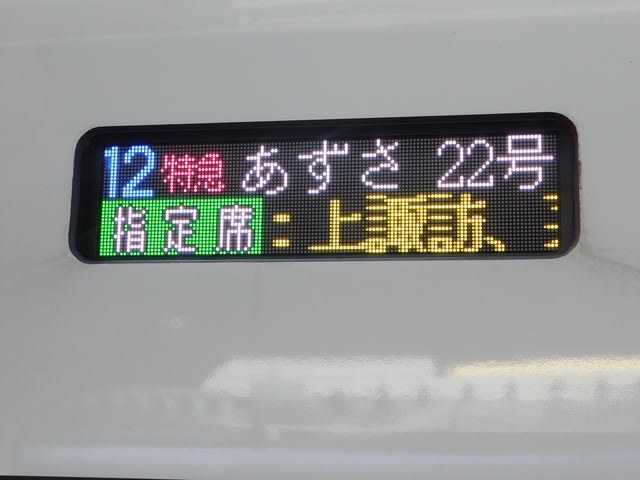

始発電車に乗ってやってきました、京都の二条駅です。

5:43 駅から少し行ったところにあるサイクルベースあさひ二条店にてレンタル。

スマホで貸出予約をしクレジットカード決済されるシステムであるため基本的にはどのステーションも24時間営業をしています。助かります。

今回は車輪径の大きいタイプを選びました。長距離移動にはこっちのほうが頼もしいような気がします。

また、上の画像にある通り12時間ごとの上限料金も設定されているのが助かります。コインパーキングなどだと上限適用は1度のみで2回目以降は青天井になるという例があるそうですがここは良心的に12時間ごとにこの料金を適用してくれます。

というか、2日とか3日とか返却せずに借りっぱなしできるレンタサイクルってあんまりないですよね。かなり素晴らしいです。

この自転車は電動アシスト付き自転車ですが、電池には限度というものがあります。

途中に充電箇所がないためなるべく温存させて走らねばなりません。

アシストは急坂、平坦、ECOと3つのモードが用意されており、一番電力消費の少ないECOモードでも走行可能距離は約70km。

普通の街乗りであれば全然足りるのですが、残念ながら今回の利用形態は普通ではありません。約150kmはあります…

そのため、平坦区間では可能な限りアシスト機能の主電源を落とし普通の自転車として漕いでいく必要があります。

ただ、自動車で言うニュートラルに相当するような感じで完全に動力部を切り離すことはできず常に発電機を回しているような負荷がかかった走行となります。

なので、実はアシスト機能を使用した急坂よりもアシストを殺して走る平坦区間のほうがしんどかったりするのです。

説明はこれくらいとして、さっそく道中の様子をお届けします。

5:53 早朝の御池通を西へ進みます。あまりに寒かったので途中のコンビニで軍手だけ購入。

鴨川を渡り川端御池で突き当たってから三条通へ。

ここ京都三条大橋が五街道のひとつである東海道の起点なわけなので記念撮影くらいしとけよというところですがスルーしていますね。何やってんだ…

この先はひたすら京都府道143号線に沿って東山を越えて行きます。

6:15 レトロなレンガ造りの建物は蹴上発電所。

インクラインや琵琶湖疎水などの関連施設が多く残されているエリアで一度来てみたいなぁと思っていました。

外から眺めるだけでも凄そうなエリアですね、また来てみることにします。

桜のシーズンということで朝でもちらほらとカメラを構えた若い方々を見かけました。

看板には早くも「岡崎」の文字が。

二条で借りたレンタサイクル君も岡崎と聞けばこっちに行くもんだと思うはずです。だが残念。

ここから東山を超える区間は急な坂が続きます。

今では真下に地下鉄東西線が通る区間ですが、過去には併用軌道を京阪京津線が走っていた区間。

九条山、日ノ岡といった当時駅が設けられていた地名を見ながら山を越えます。

山科付近では旧東海道は今の山科駅前を通りますが面倒くさかったのでそのまま京都府道143号線を直進。

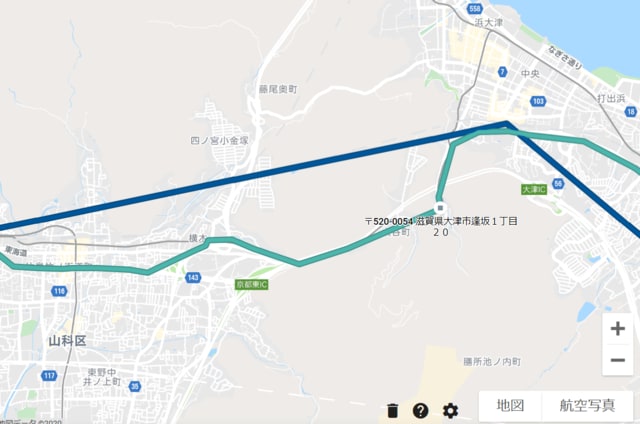

四宮を越えたあたりでは名神高速道路京都東ICや湖西道路などが複雑にごちゃごちゃしているエリアに突入。

このあたりで迂回したり歩道橋を渡ったりする手間を考えると旧東海道を選んでおいたほうが楽だったような気もしました。

今でも三条大橋方面の道と伏見方面の道が分かれる京都東IC付近ですが、この構造は東海道五十山次のころからそう変わってはいません。

昔はここから三条大橋方面は本線格の街道である東海道、伏見方面は脇街道と呼ばれる伏見街道が分かれる場所となっていました。

そんな「分かれ道」を表す「追分」が今でもここの地名に残されており、京津線の駅名にも採用されています。

6:56 逢坂の関を越え京津線名物の急カーブにやってきました。ここで休憩がてら撮影を。

これは、スーパーミニカーブレールというかユニトラックコンパクトというか、かなり模型的な最小通過半径を感じます。

以前京津線を撮りに来たときは新塗装の車両のほうが少数派だったのですが今では旧塗装のスカイブルーがだいぶ減っているんですね。

前に来たことがあるとはいえ、何度来ても面白い路線です。満足。

この先で京津線は当時の東海道に沿う形で北へ進み大津宿へ入っていきます。

京津線が路面区間に入ってすぐ当たりのところには1940年代まで札ノ辻という駅があったのですが、これも東海道に由来する駅名とのことです。

現在も地名として残されている「札ノ辻」ですが、これは昔高札という法令を記した看板が設けられていた交差点のことを言うそうです。

今と違って情報の伝達が難しかった頃ということで大きな街道の交差点にこういったものを設けて工夫していたようです。

近いところでは京都の竹田街道にも同様に札辻町があります。

こういう感じの追分、札ノ辻、沓掛みたいなよくみら地名の由来を知っておくとおでかけが更に楽しくなるような気がします。

私は大津宿方面の東海道には沿わず、国道1号線に沿って進みます。

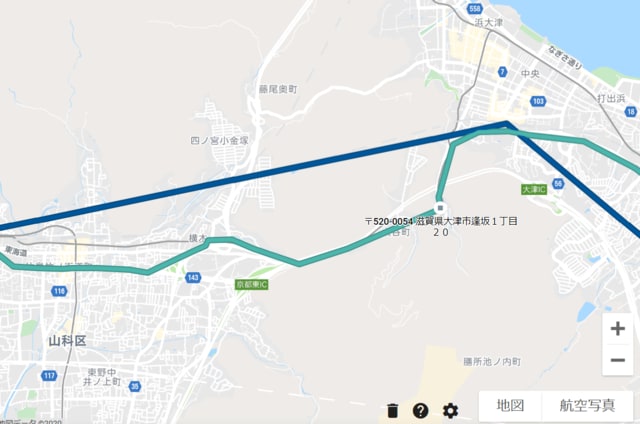

地図を見てもらうとわかると思うのですが、この区間なら南に迂回せずまっすぐ近江大橋を渡ってしまったほうが直線的に進むことが出来て良いような気がします。

昔の人も同じようなことを考えました。橋こそ架かっていませんでしたがこの区間には渡し船が設定されていたそうです。

「もののふの矢橋の船は速けれど急がば回れ瀬田の長橋」

過去にも紹介したことがある気がしますが、かの有名な「急がば回れ」の由来となった地だったりします。

船は速いけど風で運休になったりするんやで、回り道に見えるけど確実な瀬田の長橋を通っていくといいんやで。というわけですね。

瀬田の長橋は瀬田唐橋などと呼ばれ、京阪石山坂本線唐橋前駅からほど近いところに架かっている橋のことです。

7:40 唐橋までは南下しませんでしたが、南寄りの瀬田川の橋梁へ。

琵琶湖線と桜を絡めての撮影、ちょうど見頃でいいタイミングでした。遠くに見えるのが近江大橋です。

大津の次の宿は草津、三条大橋からここまでは中山道との二重戸籍区間となっています。

草津の旧東海道は駅のすぐ近くを通っており、雰囲気も良いためたまに南草津までこの道を散歩したりします。

だったら今回はパスでいいかなぁまたいつでも来れるしと思い今回は国道1号線を突っ切ることに。

草津宿本陣とか雰囲気良いなぁと思いつつ入ったことはなかったのですが、本陣が現存していて入れるところって結構貴重みたいですね。

興味が湧いたことなので今度時間を見つけていってみようかと思います。

ところで、本陣って何ぞやという方もおられるかもしれません。ご説明します。

宿場町において位の高い役人が泊まるところは一般人とは分けられており、役人専用一般人お断りとしたのが本陣でした。

利用が多い宿場には本陣が複数設けられることもあったようですが、それでも複数の藩がかち合って溢れてしまった時のために普段は一般人OKだけど本陣が溢れたときに役人を泊められる脇本陣というのも同時に整備されていました。

お前の藩は脇本陣行けよ…みたいなのはどうやって決めていたのかわかりませんが、格上格下があったのでしょうか?

本陣というのはそういう意味であるため、てっきり名古屋市中村区の本陣も名古屋宿の本陣が置かれていたのかなぁと思っていたのですが実は名古屋宿がおかれたのは現在の伏見付近。

どうやらあっちは戦の時に大将が位置する本営を表す意味での本陣が由来みたいです、勉強になった。

8:25 国道1号線 草津名物うばがもち屋を通過

この先、石部北交差点までは国道1号線を進みますがその先で旧東海道へ。

国道1号線は早々に野洲川の対岸へ渡り菩提寺付近を高規格な道路で進みますが、旧東海道はそう易々と川を越えることが出来ません。

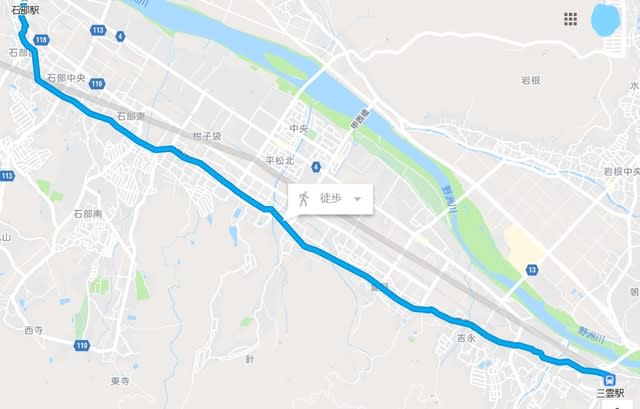

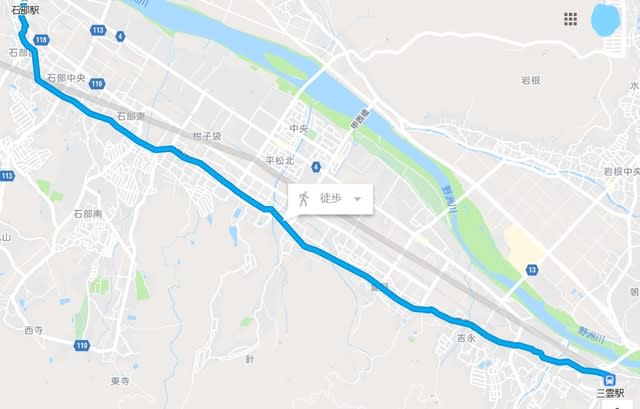

次の宿場町、石部宿を過ぎて三雲のあたりまでは草津線に沿うような進み方をしていきます。

9:07 石部宿に到着

ここから三雲までの区間の旧東海道は1月に歩いたことがあるので迷うことなく進むことが出来ました。

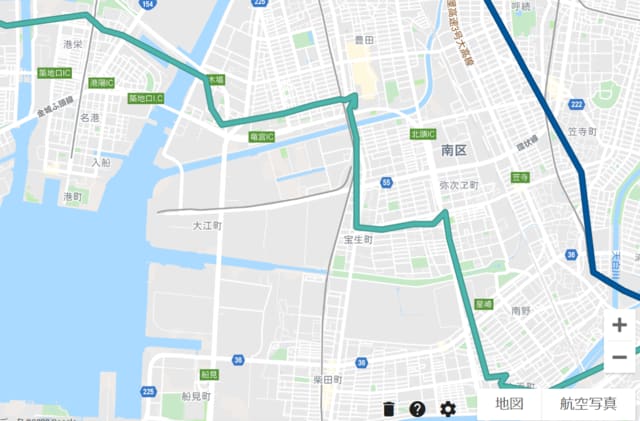

スピードが遅い分位置が飛ぶことも少ない気がするので一応歩いた時のルートも載せておきますね。

路線バスが行き会うには狭い道であることから協力を依頼する看板に旧東海道であることが併記されていました。

宿場内の道は所々90度に曲がっており、まっすぐ行けば旧東海道やろと行くと大体ミスります。

角の所には往時のものを模した茶屋がありました。

景観保存がよくされているみたいで、旧東海道沿いはかなり雰囲気のいい道を進むことが出来ます。

維持するのも大変だと思います、感謝の限りです。

旧東海道沿いにはこんな感じで花壇に東海道の文字が添えられています。

なんででしょうか、東海道といえばオレンジが似合いますよね…

まああちらは草津から熱田までの区間は中山道・美濃路経由なのですが。

天井川である大沙川を潜ります。

この手前にもう一つ由良谷川という天井川もあるのですが、あちらは新しい川の工事がすぐ近くで行われているため雰囲気的にはこっちのほうが落ち着いていていい気がします。

また、今回の全行程で一切撮らなかったとかいう愚の骨頂ともいえる事態なのですが、旧東海道には所々に一里塚というものがあります。

ただの松が植わってるだけとか石碑がちょっとあるだけで、保存されていない場合は看板だけとかになっちゃうことも多く目立たない存在です。

ちょうどこのあたりだと夏見一里塚というものがあったあたりなのですが確かに看板にはありましたがスルーしていました。

一里塚というのはその名の通り、一里ごとに設けられた塚のことでキロポスト的な役割を果たしていたもの。

国道などで東京から○○kmという掲示がありますがあれと同じで、大体どれくらい進んできたかを測る目安として置かれていたものとのこと。

また、宿場より短く一定の間隔ごとに置かれることから塚の上で休憩が取れるように配慮されていたみたいです。

家棟川を渡る橋の付近からは綺麗な桜が望めました。これはなかなか綺麗。

旧東海道と草津線の交差する地点の踏切に来ると、ちょうど列車がやってきました。

右奥に見えているのが先程旧東海道も潜ってきた大沙川のトンネルです。いい感じに撮れました。

三雲駅を少し過ぎた線路沿いには横田渡常夜燈が残されています。

ここで横田川(今でいう野洲川)の対岸へ渡ることになるのですが橋は架けられず船で渡していました。

両岸には暗くなってもわかるように大きな常夜燈が設けられていたということです。

東海道は中山道に比べ山道は少ないものの大河に行く手を阻まれ、13もの渡しが存在していた地味に過酷なルート。

これに加え、江戸防衛の意味から渡船すら認めず歩けなんて言われたのがかの有名な大井川含めいくつかあるそうです。

野洲川は立派な橋で越えられました。現代はだいぶ楽になっています。

その先はまた旧東海道をたどるべきなのかもしれませんが国道1号線がかなり高規格で歩道も整備が行き届いていたのでここを進むことにしました。

旧東海道が昔からの水口宿中心部を通るのに対し、少し離れて並行する国道1号線沿いにはロードサイド店が立ち並び今の甲賀市の中心地はこのあたりなんだろうなぁというのも感じられたのでこれはこれで悪くない気がします。

10:21 平和堂水口アルプラザ

トイレ休憩と自販機でのお茶購入のためだけに立ち寄り。お昼にはまだ早いです。

10:40 水口駅付近の踏切にて

平和堂休憩中に、そう都合よく近江鉄道来ないよなぁと調べたらすぐ来ることが判明したので向かいました。

撮影地を選んでいる暇なんてなかったのですが、水口駅の桜が見事で満足行く画になりました。

この後再度高規格な国道1号線に戻ろうと進んだのですが、近江鉄道を跨ぎ越したあたりから最早これは自動車専用道なのではといった雰囲気の作り変わっていたので大人しく旧東海道へ戻りました。

大体こういうところの場合、旧街道のほうは自転車に優しい作りになっているんですよね。

大昔に名古屋から高宮まで行った時も走りやすい道として自然に旧中山道を走っていましたし。

大野西、大野と二か所で国道1号線と旧東海道がクロスします。

やはり現代において交通量が多いのは国道1号線のほうなので、そちらに向けた大型の看板もあったりします。

宿場ではないため建物の保存などはされておらずただの細い路地なのですが、昔の街道を彩った松がこうして保存されているのは素敵だと思います。

正直、松並木っていうのは電線を張るのに邪魔な存在なんですよね。

昔の東海道においては日よけ、風よけ、雪よけの他視界が悪くなっても道を外れる恐れが少ないということで積極的に松並木が整備され全区間の約4割に松並木があったとのことですが、電線が張りづらかったり資源として伐採したりで現在はほとんど残されていないのが残念です。

この先の区間ではお茶の栽培が盛んな区間を通ります。

滋賀県でも教徒との京都に近い朝宮のほうだとお茶が有名なのは知っていましたが、土山付近もお茶が名産だったんですか。

茶畑の中を抜ける旧東海道。この景色はさほど大きく変わっていないのかもしれません。

この少し先で再度野洲川を越えます。

かなり高いところを歩行者自転車専用橋で越えるのですが、旧東海道はどうしていたのかという点ですがここは歩いて渡っていたみたいです。

宿場町以外でも景観保存がされているところがちらほらあっていい雰囲気でした。

土山地区に入ってからの国道1号線で前々から気になっていたのがこちら。

11:54 元国鉄自動車線亀草線 近江土山駅 到着

ネットで調べた情報だと国鉄時代の駅舎が残っているということだったのですが、なんか最近建て直されたみたいですね。

2018年撮影と情報のあるgooglemapには旧駅舎が写っていたので見られるものだとばかり思っていました。

それでも現在もなお駅を名乗るのが面白いポイントです。

亀草線という路線名の通り草津と亀山の間を東海道沿いに鈴鹿峠を越えて結ぶ自動車線だったようで、国鉄の路線がカバーできなかった東海道宿場町である水口、土山などを結んでいました。

山陽本線の土山駅との重複を防ぐためこちらには旧国名の近江を冠しているというのが元々ちゃんと国鉄のネットワークに組み込まれていたことを感じさせます。

今ではコミュニティバスの発着のみとなっていますが土山町の交通の中心地として機能しているようです。

近江土山駅時点で電動アシストの残りは49km。

今のところ東山・逢坂山と水口付近の一部くらいでしか使っていないので峠を前にまだ余裕はあります。

近江土山駅は土山宿の中心にとても近い位置にあり旧東海道もすぐ裏を通っています。

立派な建物と桜が美しいこちらは東海道伝馬館。

あいにくこの日は休館でしたが、昔の東海道の歴史を知ることが出来る施設みたいなので是非来てみたいところです。

伝馬館の名前にも使われている伝馬というのはその名の通り伝う馬のこと。

宿場間を馬で結び、宿場ごとに馬を乗り継ぐことで役人の荷物、書物を運んだ一種の物流形態のようです。

流石に江戸から京まで人や馬を変えずにずっと行くのは体力的に非効率ですし、途中には馬が越えられない渡しなどもあります。

そのため宿場に着くたびに馬を乗り継ぎバケツリレー方式で運んでいたということなんですね、かしこい。

ただ、バケツリレーでうまく伝達できないと困ります。引き継ぎ拠点として各宿場には問屋場というものが置かれていたそうです。

伝馬という馬を用いる輸送は役人しか使うことが出来ませんでしたが、走って運ぶ形態なども存在していました。

これらの物流形態は飛脚と呼ばれ、今も佐川急便の商標として名前が知られています。

土山宿もなかなか雰囲気のいい道が整備されています。

12:09 道の駅あいの土山

無料の給茶機で名産の土山茶を頂きました。極楽。

そろそろお腹もすいてきたところですが、ここでお昼は取りません。

この先東海道を進むと鈴鹿峠があるためお店は減ります。

峠を越える前に食事にありついておくべきであり、そういう意味で峠越え拠点の土山宿が整備されたのでここの道の駅でもいい気がしたのですがもっと栄えていそうなお食事処を近くに見つけました。

いざ行こうと自転車を進めてすぐにこんな看板がありました。

旧東海道は国道1号線と交差し、田村神社の境内を通って海道橋方面へと向かっています。

こちらがその田村神社。厳かな雰囲気があります。

旧東海道の街道沿いに神社が設けられるというのはよくある例ですが、本線上に鳥居があるというのはかなり少ない気がします。

東海道五十三次なんてのが定められるよりも昔から東西のメインルートとして使われていた東海道ですが、この先の鈴鹿峠のあたりで盗賊がたびたび現れ旅人を困らせておりました。

平安時代の嵯峨天皇はこの事態をどうにかせねばということで征夷大将軍として知られる坂上田村麻呂にやっつけてきてくれとお願い、見事盗賊をやっつけたということでその功績からここに祀られているということだそうです。

歴史に疎い私ですら知っている坂上田村麻呂、地理は好きだけど歴史なんか知らねと適当にやってましたが()こんな所に所縁があったとは…

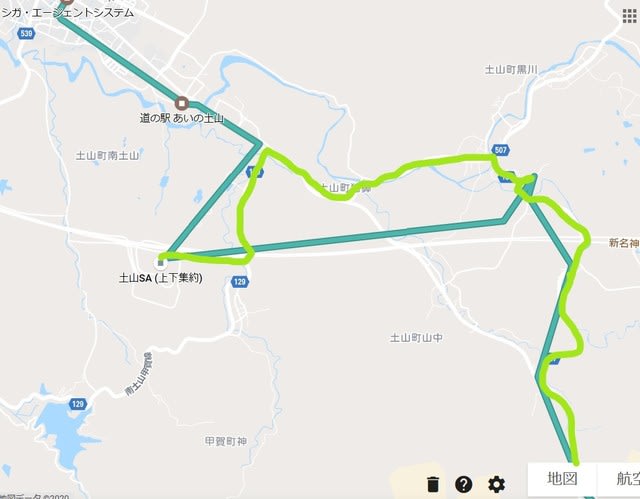

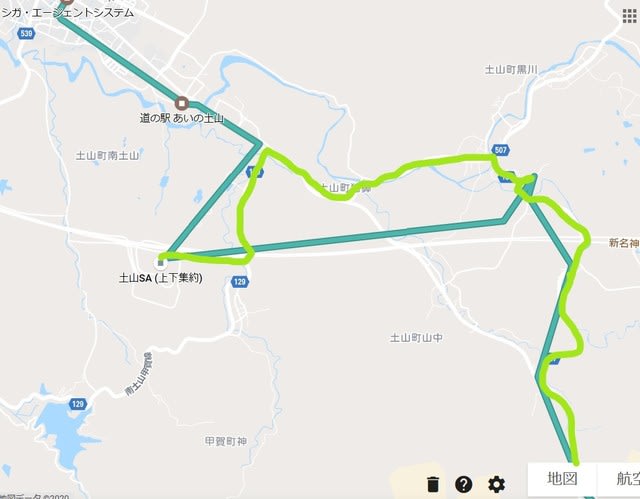

道の駅から片道約2.5km。東海道のメインルートからは外れてしまうのですが現代の東海道物流の大動脈ともいえる新名神高速道路の土山SAが近くにあるので行ってみることにしました。

見ての通り、高速道路はかなり高いところを通っています。

一般道側からアクセス可能な急な坂道であの高さまで至るわけです。

寄り道でアシストの電池を減らしたくないのですが仕方がありません。

12:35 新名神高速道路土山SAに到着。やっぱり道の駅よりも活気がある感じがします。

最近増えてきた上下集約型をしているためお店がばらけておらずぷらっとパーク利用客としては助かります。

朝ごはんは少なめだったのでここはSA名物の土山ハイカラめしとやらを食べることにします。

見た目はただのカツカレーライスですが、下に敷かれているのが白ライスではなくチャーハンというのがポイント。

サイクリングで消耗した体力の回復にはこれくらいボリューミーなものが効きますね。美味しかったです。

さて、頑張って越えてきた坂を勢いよく下っていきます。これが爽快でいいんですよね。

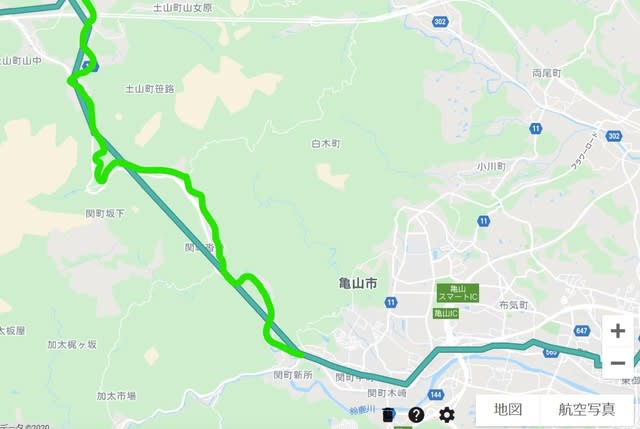

この先もまっすぐ鈴鹿峠を越えればよかったのですが、こっちが旧東海道だろうと滋賀県道187号線方面を進んでいました。

こっちのほうが遠回りで勾配は緩やかなのかもしれませんが、ここは素直に旧東海道を通っておきたかったところでもあります。

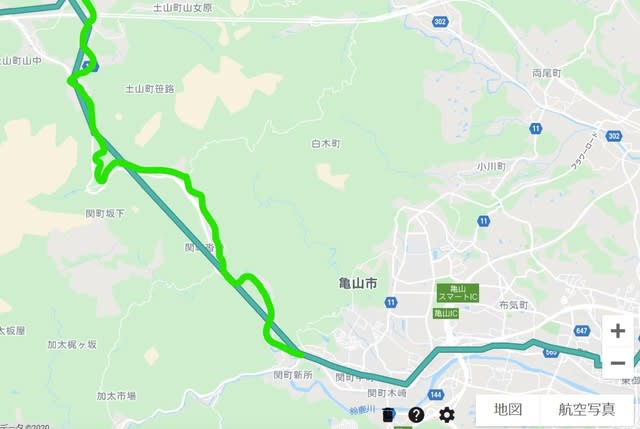

このあたりでのGoogleマップタイムラインは位置が大きく飛んでしまっています。あーあ…

実際は黄緑の線で書き加えたようなルートに沿って進んでいます。間違っても新名神高速道路をチャリで爆走したりはしてないです。

国道1号線に戻りました。こういう廃れたドライブインも味があって結構好きです。

流石は国道1号線なだけあって、交通量の少ないこんな所でもちゃんと歩道が整備されています。これは安心。

ここから先が盗賊に悩まされた東海道の難所。東の箱根西の鈴鹿なんて言われたらしい鈴鹿峠に向かいます。

国道1号線はここからルートが分かれ、下り土山方面行きは新たに高いところを橋でぶち抜く鈴鹿峠バイパスが作られそっちへ向かいます。

一方上り亀山方面行きは片側1車線時代に使っていた昔のルート。

鈴鹿峠バイパスが出来たことでこの区間は片側2車線になり渋滞対策に効果を発揮しましたが新名神高速道路が開通したのちはここを通る車が減少。

そんなに渋滞するわけではないけど峠区間でも片側2車線という豪華な仕様になっているようです。流石国道1号線。

鈴鹿峠トンネルを越える前に、旧東海道の鈴鹿峠付近にある万人講常夜燈へ。

近江国の目印として遠くから見える巨大な常夜燈、渡し船のものとは性格が違いあの山の上の常夜燈を越えたら近江国だと伝えるもので一里塚とかに目的は似ているのかもしれません。

この区間は東海自然歩道にも指定されているようです。あれもいつかは辿ってみたいと思うんですがいつになるやら…

この先が旧東海道の峠越え区間。大変な山道をつづら折りに進んで峠を越えていくみたいです。

鈴鹿峠トンネルへ向かいます。

長さは276mと思っていたよりかなり短いトンネルなんですね。

旧東海道はこの区間をトンネルなんか無しに山を越えていたのですからたったこれだけの距離でもかなり快適になっているんだと思います。

15:27 県境を越え、三重県亀山市に入りました。ついに三重県進出。

三重県に入ってすぐのところには旧東海道んp三重県側の山越えルートがありました。

この道を行くのは、大変そうです…

滋賀県側はなだらかに山を越えていく地形でしたが三重県側は結構急斜面で駆け下りていきます。

ここではほぼブレーキ操作だけで関までぶっ飛ばせたので位置情報がまたもや飛びまくっています。

そんな感じで勝手に進むボーナスステージながら、景色のダイナミックさに思わず自転車を止めたのがこちら。

鈴鹿山脈を越えているんだなぁと実感する雄大な景色です。

こんな山々をトンネルと高架橋でぶち抜く新東名高速道路もまた立派なものです。

峠を下る道の途中、三重県側の山越え拠点として坂下宿が設けられていたということですが見つけられず関まで降りてきました。

坂を下りたあたりのドライブインで奇妙なトラックを発見しました。

日鉄レールウェイテクノスという会社が保有する保線機械のようです。

レールグラインダーと書かれていることから、この子はレール踏面を磨く作業に用いられるものですかね?

イメージ的にはマルチレールクリーニングカー「カヤ6425」といったところでしょうか。

保線機械は使う機会が少ないことから鉄道会社とは別の会社が保有し、使う時だけ借りて陸送で持って来るみたいです。

次の宿は関宿。旧東海道を進みます。

14:43 関宿のエリアに入ってびっくりしました。なんだこれはすごい。

今までの宿場町も確かに景観保存されていましたがここは力の入れ具合が違います。

電線の地中化がされていて空が広く見えるのがかなり見た目に影響することがわかります。

地形の都合上緩やかな坂道になっていてそれがまた素晴らしい景色を生み出している気がします。

私が自転車でたどっている東海道ですが、江戸と京を結ぶだけでなく途中で分岐する脇街道方面への利用も盛んでした。

鈴鹿峠を越える前の拠点としての役割だけでも重要なのですが、ここから伊勢に向かう伊勢別街道及び奈良へ向かう大和街道との分岐となる宿場ということで大変賑わっていたそうです。

道中で見かけたワーゲンバス。この雰囲気にすごくマッチしていて素敵でした。

通常であれば多くのカメラを携えた国内外の観光客で賑わっているそうですが、例の疫病の関連でかなり静かな感じでした。

これは、インスタ映えってやつですね。かなり良かったです。

景観に配慮しつつ構える百五銀行。パッと見気づかないカモフラージュがされています。

竹林などを進み

関西本線を跨ぎます。

本数が少ないので次の列車は何時ごろかなぁと調べようとしたらすぐ来ました。ナイスタイミング。

次の宿は亀山宿。

こっちのほうが市になっているくらいなので大きいのかなぁと思っていましたが関と比べると保存の意識は薄いように感じました。

この先は国道一号線をひたすら突っ切ったため途中の宿には寄っていません。

まず、自転車を漕いでいる時点では宿場について一切調べておらず、亀山の次がどこなのかも知りませんでした。

ということで庄野、石薬師はスルーさせていただきました。

宿場町というのは元々旅人が悪天候や夜に歩くと危ないからと一定間隔に整備したものなので大きな町でないところにも置かれ、それが急速な近代化で不要となると寂れていってしまうということに繋がるんだと思います。

道中で不思議なものを見つけました、飛行機ですね。本物なんでしょうか?

井田川駅の近く、安楽川を越えてすぐの位置にあります。

中古トラックの販売を行っている横山商店というところのようですが、かなり怪しい見た目の飛行機が置いてあるのが目立ちます。

見た感じちゃんと窓も抜けているので本物の飛行機のようです。

調べたところ、東亜航空で用いられたコンベア240という飛行機みたいです。

日本に残るのはこれが唯一らしく、私には希少性がわかりませんがすごいやつみたいです。

奥のほうにはヨ8000も置かれていました。あっちのほうが個人的には気になります。

さて、もうちっと頑張って進みましょうか。

このあたりもちゃんと歩道はあるんですが正直整備状況はよろしくなく、またトラック休憩用の退避レーンが設けられているところなどにはごみが散乱しており正直言って酷い環境です。ポイ捨てよくない。

この道はずっと平坦なのかと思っていましたが、石薬師を越えたあたりから山道になります。

一里塚の置かれた采女(うねめ)のあたりまでが結構な坂道でこたえました。

采女というのは天皇家に仕える女官のこと、各地方から集められたということなのでこのあたり出身の采女がいたのかなぁと思います。

采女といえば奈良県の猿沢池の脇にある采女神社。

あちらは天皇に愛想をつかされたことを嘆いて猿沢池に身投げしてしまった采女がおり、その霊を鎮めるために建てられた…という伝説があるそうです。

この坂を越えるといよいよ四日市の街並みが見えてきます。

内部橋を越えるとすぐに四日市あすなろう鉄道の内部駅に至ります。

内部川は結構な川幅ですが東海道五十三次のころから橋がかけられていたみたいです。

列車が来るまではもうしばらくあったので泊駅まで進むことにしました。

その途中で旧東海道沿いに見つけたのがこちら、日永の追分と呼ばれるものです。

大津の追分と同じくこちらも街道の分かれ道、東海道から分かれて伊勢へ向かう伊勢街道の分岐点です。

このすぐ近くには四日市あすなろう鉄道の追分駅があります。この点も大津追分によく似ている気がします。

日本の鉄道にはもう1つ、北海道に追分駅がありますがあちらは未開の地を開拓して鉄道を敷設したため街道はなく、室蘭本線と夕張線の分かれるところということで鉄道基準で追分の名がつけられているみたいです。北海道スケールって感じです。

旧東海道から"近鉄"泊駅への看板を曲がるとすぐに駅があります。

軽便規格、ちっちゃくてかわいい車両がみられて満足です。

旧東海道に沿って走ってみて分かりましたが、内部線って全線にわたって旧東海道に沿って敷設されているんですね。

なぜか四日市市まで連れてこられた自転車くん…

17:37 近鉄四日市駅前に到着。

疲れたのでちとここで休憩がてら本日の宿泊先などを考えることにしました。

Caffe CIAO PRESSOにて糖分補給。美味しかったです。

今日はもう遅いので四日市に泊まるか迷いましたが、明日に残す距離をなるべく減らすべく桑名まで進めることにしました。

このあたりまでこれば名古屋に住んでいた頃によく自転車で来たエリアなので道はよく知っています、いける。

ただこの電動アシスト付き自転車なんですが、問題がありまして…

当たり前ですがアシスト機能を使用する前提なので、ライトをつけるときはアシスト機能の電源をオンにしなければなりません。

そこまで急な坂ではありませんが日が暮れて以降は仕方なく電源を投入、これは想定外でした。

なるべくアシスト残キロを減らさないように橋の下り坂ではなるべく惰性で行けるように信号を見計らうなどして調整しました。

ようやく桑名市に突入。

国道一号線って桑名の市街地に入る前の安永のあたりが道路も歩道も狭くて走りづらいんですよね、このへん嫌いです。

19:30 この日のお宿「三交イン桑名駅前」に到着。

自転車で来たんですけどどこに止めたらいいですか、なんて聞くのはちょっとあれな感じでした()

晩御飯は松屋。ごはんお替りし放題をやってくれていて運動後には嬉しいサービスでした。

さっき桑名市安永付近の道が狭くて嫌いなんて言いましたが中心部は急に道幅が広くなって歩道も広くなって走りやすいので素晴らしいです。

地味に助かるのが歩道の縁石の段差がなくなるようにアスファルトが敷かれていること。

自転車で走るとわかりますが市の中心部に入ると大体歩道が途切れ途切れになるのでガタガタするんですよね。

走りやすくて自転車に優しいのはかなり評価できます。ありがとう。

気の利いたホテルだとこういう何でも対応の充電コードが設置されてますよね、ナイスです。

結構新しめのホテルなのか室内もきれいでした。

元々セミダブルベッドのプランでしたが空きがあるということでダブルベッドに格上げしてもらえました。

さて、だいぶ記事が長くなったのでここで一旦区切らせていただきます。

「その2」へ続く。

紹介コード入力で30分無料クーポンをGETしよう!

LINEスタンプお願いします

↑バスの同人誌です。