銀ステ・オリジナル企画の「落語家バスツアー」。

10月には大阪、11月には京都を訪ねました。

見慣れた街を、落語家さんのお話を聞きながらバスで巡る、

いわば、関西版「はとバスツアー」。

さて、どんな時間だったかというと…。

【大阪編】

10月上旬、秋らしい快晴のもと、

落語家の林家染雀さんと一緒に大大阪「船場歴史街道」を巡りました。

バスに乗って頂いて、早速マイクをお渡ししました。

まずは自己紹介、と何やら手ぬぐいを出されました。

「“ぬの字うさぎ”と言いまして、これが僕の紋なんです。

ぬの飛び出してる2本の線がうさぎの耳に見えるようになってまして、かわいいでしょ。」

普段はなかなか間近にみれない紋に皆さま注目されていました。

現在、大阪の中心地と言えば梅田周辺の「キタ」ですが、

戦前までは難波あたりの「ミナミ」が中心地でした。

大阪の人口が東京を上回った「大大阪」と呼ばれた時代はここで築かれていたのです。

そんな歴史深い南大阪は、落語の舞台となった寺社も数多く、落語家さん達とも縁の深い土地。

JR大阪で染雀さんと合流後、御堂筋を南に向かい、

四天王寺・高津宮・大阪美術倶楽部・繁昌亭と巡ってきました。

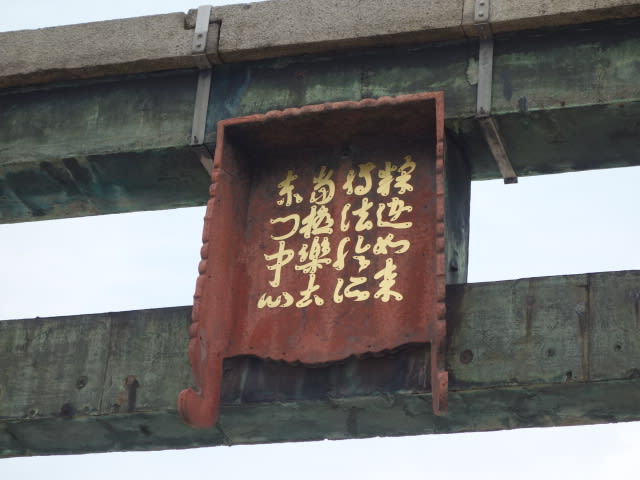

お寺なのに、なぜか鳥居がある四天王寺。

ですが、本来鳥居は神社に限らず神聖な場所に建てられるものなので、

特に不思議なことではないようです。

その鳥居の中央についているのは、農作業などに使われる「すき」。

「この“すき”は救いを求める人たちを、一人も残さずすくえるように、

という意味を込めたものなんです。」

すきですくう、に救うをかけているんですね。

続いてやってきたのが高津神社。

落語「高津の富」の舞台となった場所です。

演目にちなんだ「高津の富亭」。

こちらでも落語家さんが寄席を開催されるそうで、右側には小さなカフェも。

訪問地へ向かう間も通りの由来や歴史についておもしろ詳しく語って下さる染雀さん。

船場を歩いて巡るイベントの講師を務めていらっしゃるため、

大阪の歴史について、とても深い知識をお持ちです。

「梅田は、元の表記は「埋田」といって、その名の通り泥地を埋めて田畑にしたんです。

今のビルが立ち並ぶ姿からは想像もできませんが、本当に田舎でした。」

語られる大阪の姿に皆さま、耳を傾けつつメモをとるお姿が印象的でした。

最後は、上方落語のホームグラウンド、天満天神繁昌亭でゴール。

このあと、繁昌亭の昼席を見ていかれた方も。

大阪の街がぐっと身近に感じられたひととき。

染雀さん、ありがとうございました!

*********************************

バス旅行、オーダメイド旅行のご相談は…

銀のステッキ旅行

TEL 0797-91-2260(平日9:00~17:00)

■銀のステッキは会員制の「旅サロン」を主催しています