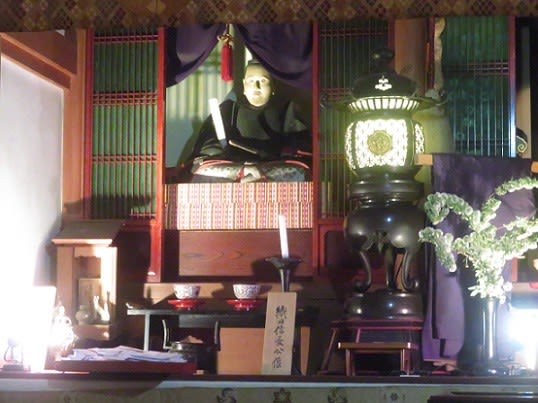

臨済宗妙心寺派 摠見寺の仮本堂須弥壇に祀られた織田信長公像。

摠見寺は安土城築城とともに城内に建てられた寺院で、開山以来5代にわたって織田家の末裔が住職となり信長の菩提を祀ってきました。像は江戸時代初期の作と云われてます。信長公の戒名は「摠見寺殿大相国一品泰巌大居士」でした。

摠見寺本殿は嘉永7年(1854年)に火災で焼失してしまい、現在の仮本殿はかつて徳川家康邸のあった場所に建ってます。

釣鐘の前の賽銭箱には天下布武と書かれてますね。

『天下布武』は武力で天下を治めるという意味ではなく、「畿内に幕府を作る」、あるいは「戦のない泰平の世を作る」という意味であったというのが最近の説のようですね。覇王 信長のイメージが強いけど、信長は誰よりも泰平の世の中を望んでいたようです。

では、天守跡を目指してさらに石段を登っていきましょう

嗚呼・・めっちゃしんどい

途中で休憩したくても、雨で濡れてるから、腰掛けることもできません。。

織田信忠邸址

織田信忠は信長の長男ですね。

明智光秀の挙兵で信長が本能寺で斃れると、信忠は宿所だった妙覚寺から二条新御所に移り、光秀を迎え撃とうとしましたが、明智の大軍が攻め寄せると、勝ち目がないことを悟り、自害しました。。

もうすぐ、本丸、天守跡のようです

黒金門跡に着きました。

黒金門(くろがねもん)は、安土城中枢へ入るための門で、天守と共に火災に遭ったことが分かっているそうです。

ぬかるみを避けながら本丸に向かいます。

この石段を上がり、左に折れると本丸、天守跡のようですね。

石に足形が彫られた仏足石がありました。

安土城築城にあたり、石垣に使われた石は近辺で切り出された他、墓石なども使われてました。登ってきた石段にも仏様が彫られた石がいくつかありました。

仏足石はお釈迦様の足跡を表現したもので、奈良の薬師寺には日本最古の仏足石があります。この仏足石は昭和初期の登山道整備時に発見されたものだそうです。

本丸跡に着きました~!

左の石垣の上に天守が乗っかっていたんですね。

いまでこそ、城は石垣の上に天守が聳え立つイメージがありますが、石垣の上に天守を築くようになったのはこの安土城が最初だったそうです。

つづく

過去記事<安土城址 摠見寺特別拝観>

よろしければ、応援クリックお願いします!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます