畑沢は戦国時代においても、攻め込まれたりしない安全な場所だったのであろうと思っていましたが、それを覆さなければならなくなりました。畑沢もやはり戦国時代の残酷な波に晒されていたようです。これから3回にわたるシリーズで私なりに感じたことを投稿いたします。

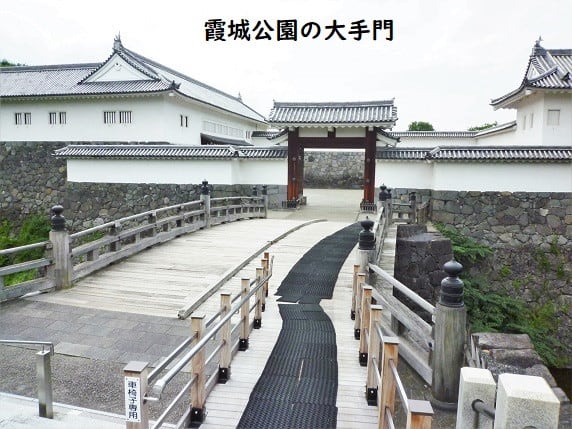

事の発端は去年の11月、まだコロナの字の「コ」も聞こえてきません。歴史好きな友達が霞城公園で最上義光の銅像と大手門などを巡り、さらに最上義光歴史館へと案内してくれたことから始まりました。

最上義光歴史館

歴史館内に展示してある義光に関わる説明のパネルの一つを見て衝撃が走りました。そのパネルには西暦1600年に山形で繰り広げられた慶長出羽合戦において、上杉軍が山形へ向かう途中で最上領内の城を攻略した状況が示されています。上杉軍は置賜と庄内から最上領に攻め込み、各地の最上領内の城を攻め落としたというものです。

私の頭では常に魚が泳ぎ飛行機が飛んでいます。最上義光が入り込む余地はなく、この時はかろうじて野邊沢城だけに関心がありました。すると、野邊沢城は「落城」として示されています。

「えっ、落城。何それ」、「そんなの聞いたことない」

それもそのはずです。私が愛読している「延沢軍記」と「尾花沢市史」には、慶長出羽合戦で野邊沢城が上杉軍に攻め込まれたことなど一切、書いてありません。延沢軍記には、野邊沢光昌(野邊沢城三代城主)が山形で上杉軍と戦ったことだけを記してあります。ならば、一体、これはどうしたことでしょう。頭が空っぽになった気分でした。日ごろ隙間だらけの頭がさらに空っぽになるのですから、やはりとんでもないことが生じたことになります。

そうかと言っても、空っぽのままにしておくわけにはいきません。何らかのものを頭に詰めておかなければなりません。そこで歴史にはあまり興味がない私が、慶長出羽合戦を勉強しなければならなくなりました。複数の図書館から本を借り集めて俄か勉強です。そして辿り着いたのが、上杉軍内部の文書です。何処かの国のように「公文書を破棄」したり「記録していない」ことはなく、既に400年以上も経っているのに、ちゃんと保存されています。上杉軍の武将である上泉泰綱が西暦1600年九月十八日に小山田将監に当てた文書だそうで、「山形市史」「寒河江市史」「東根市史」「山形の城」などの歴史書に引用されています。慶長出羽合戦に詳しい方々にとっては、「上泉泰綱書状」の内容は常識だったようで、「私がそんなこと聞いたことない」は事実ですが、「私だけが知らなかった」と言うべきだったようです。でも畑沢を含む常盤地区の方々も「聞いたことがない」状態ではなかったでしょうか。

その縦書きの文書を横書きにしたのが次の文です。

一、幡谷責落被申付而、即時に一ヶ所やな沢、一ヶ所八ツ沼、一ヶ所とやがもり、一ヶ所白岩、一ヶ所野部沢、

一ヶ所山野辺、一ヶ所やち、一ヶ所若木、一ヶ所長崎、一ヶ所さがい、何も明捨逃申候、白岩の地に志田、

やちの地にしも、はたやに色部衆、とやかもりに中条之衆被指置候事

この文の主語が分からず、また途中から主語がころっと変わるようにも見えて、現代の文法から見ると「可笑しな」印象を受けますが、雰囲気だけで私は解釈しました。これに勝手な尾鰭を付けて分かりやすく言うと次のようになります。

………………………………………………………

我が軍は畑谷城(山辺町)の攻め落としを命じられた。

すると、直ぐに簗沢城(山辺町)、八つ沼城(朝日町)、鳥屋ヶ森城(朝日町)、白岩城(寒河江市)、野邊沢城(尾花沢市)、山野辺城(山辺町)、谷地城(河北町)、若木城(山形市)、長崎城(中山町)、寒河江城そして(寒河江市)は何れも城を空にして逃げた。

そこで白岩には酒田の東禅寺城将志駄義秀、谷地には鶴岡の尾浦城将下吉久、畑谷には色部の家来衆が、鳥屋ヶ森には中条の家来衆が留まるよう命じられた。」

………………………………………………………

Wikipediaの「慶長出羽合戦」に出ているこの「上杉軍の攻勢により落城した最上氏拠点」を参照してください。

最上義光歴史館のパネル内容は、このホームページとほぼ同じです。

二つの図はとても良くできていますが、両者には違いがあります。

上杉軍は置賜から3つのルートで、庄内からは2つのルートで山形を目指しました。庄内からのルートのうち、最上川を遡って志駄義秀が、湯殿山の南の六十里越街道を通って下吉久が攻め込んでいます。野邊沢城を攻撃するとすれば、この二人のどちらかとなります。最上川を上ってくるときには、古口、清水、鮭延、楯岡、東根といった大事な城がありますが、これらの城については何も書いてありません。これらの城の兵も山形へ集結させられて、城は「空けて」いたはずです。山形へ早く軍を進めなければならないのに、最上川も村山平野からも離れている野邊沢城を攻める合理性と時間的余裕があったでしょうか。私が攻める側だったとしたら、「攻める価値がない」と判断しています。

この書状のことについては、寒河江市史で執筆者の北畠教爾氏が次のように指摘しています。

ただ右の書状のうち「一ヶ所野部沢」とあるのが腑に落ちない。前後の各城の名の順序などから見ると「左沢」を記したものと考えられるが、如何なものか、今後検討されるべきであろう。

ところが、殆どの歴史書はこの書状をそのまま採用している節があり、さらに落城したとの内容になっています。そもそも上泉泰綱の書状には、「明捨逃」とだけ書いてあるのであって、「城を落とした」とは書いてありません。この書状は決して歴史書ではなく、単なる自軍内部用に書かれたものです。自軍の士気を高めるために、敵の行動を貶(おとし)める表現を用いるのは常道です。単なる「空にした」ことを「空にして逃げた」とまで表現しています。「空にした」当時の状況は「畑沢の慶長出羽合戦2」に投稿します。

野邊沢城が落城したかどうかは、別に私の愛郷心に影響ありません。私は歴史の素人ですので、古文書の取扱いを知らないのですが、古文書などをそのまま史実と捉えるのは如何なものかと感じます。自然科学分野でも、古文書、伝説なども重要な役割を果たす場合がありますが、それだけでは真実とは言わず、物的証拠と客観的な状況判断による合理性が必要です。その点で寒河江市史執筆者の北畠教爾氏の意見に軍配を上げたいと思います。

ただ、いくら城を空にしたと言っても、上杉軍の雑兵たちは略奪や奴隷狩りを目的に入り込むことが考えられます。敵が攻めて来れば城の近隣に住む領民は城に逃げ込みます。何しろ使える兵は山形へ行ってしまったので城内には領民や留守番程度です。雑兵でも易々と勝手なことができます。そう考えれば、上杉の雑兵たちと城に籠った者たちとである程度の戦いがあったことは想像できます。