長野県-信濃国分郵便局_

約2年前、訪局しようとするも叶わず。

訪局して納得!こりゃ土地勘が無いと難しい場所です。

下写真、見切れてますが、国分寺までの距離が示されてました。

ひょっとすると、旧道だったのか?!

長野県-信濃国分郵便局_風景印-信濃国分寺跡、蘇民将来符、三重塔

信濃・国分寺跡:

しなの鉄道_信濃国分寺駅から至近ですね。

**-ここから-**

国分寺(僧寺)跡は現国分寺南方に位置。寺域は東西176.56メートル、南北178.05メートル(約100間四方)。

金堂、講堂、中門、塔、回廊、僧房跡が確認された。南大門位置も推定されている。

伽藍配置は中門、金堂、講堂を南北一直線に配置、中門左右から出た回廊が講堂左右に取り付く東大寺式。

蘇民将来符:

信濃国分寺が1月7日・8日の縁日で参拝者たちに授ける木製の護符。

室町時代以来、八日堂縁日で頒布される。

有形民俗文化財_昭和43年4月25日指定。

三重塔:

高さ20.1メートル。源頼朝の発願と伝えるほか、

塔内に建久8年(1197年)墨書があったと伝わるが、

様式から室町時代中期の建立と推定されている。

重要文化財(国指定)。

**-ここまでwikipedia参照-**

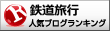

場所柄、、しなの鉄道_信濃国分寺ー駅スタンプと意匠が似てます。再掲してお終いにします。

しなの鉄道_信濃国分寺駅スタンプ

しなの鉄道_信濃国分寺駅スタンプ

しなの鉄道_信濃国分寺駅スタンプ

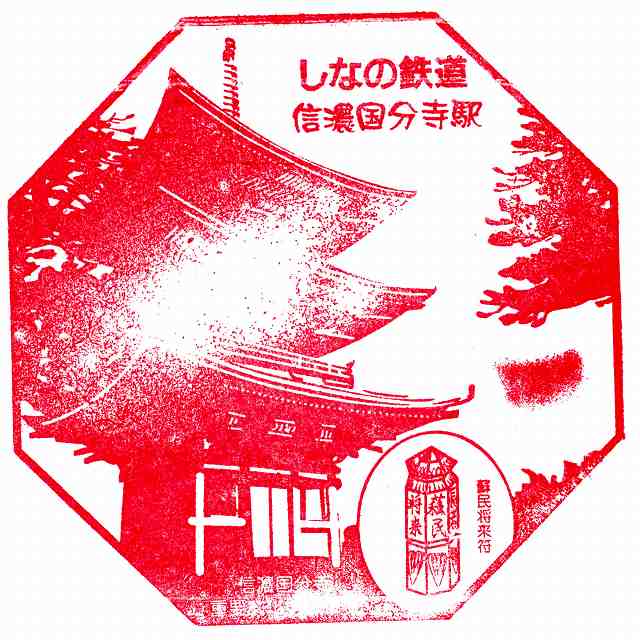

長野川辺郵便局_愉快な局員氏が多く、丁寧に押印してもらいました。

長野川辺郵便局_風景印-岩鼻を背景に千曲川と板垣信方の墓標を描く

岩鼻:

**-ここから-**

長野県上田市と埴科郡坂城町、境界付近に跨る名勝。千曲川両岸を崖同士が向き合う。

千曲川を挟み左岸崖を半過岩鼻(はんがいわばな)、

右岸崖を下塩尻岩鼻(しもしおじりいわばな)または塩尻岩鼻(しおじりいわばな)という。

崖高、約120メートル。平坦な崖上面に河床礫が見られる。千曲川の河床の高さを知る事ができる。

**-ここまでwikipedia参照しました。-**

板垣信方の墓標:

上田原合戦で討ち死にした「板垣信方」のお墓が意匠となってます。

意匠は省略されてますが、瓦屋根で覆われ墓石が保護されてます。

上田三好町郵便局へ向かいました。

スタンプランキング

スタンプランキング

上田大手郵便局_市役所内を探すが見つからず、案内にて聞きました。まさか市役所地下にあるとは!

上田大手郵便局_風景印-上田藩主居館表門、上田城

上田藩主居館表門:

**-ここから-**

真田氏・仙石氏・松平氏,、各時代を通し、現在の長野県上田高等学校の敷地となっている場所にあり、

「御屋形(おやかた)」と呼ばれていました。

居館の遺構は、「表門・土塀・濠等」に往時の姿をとどめています。

表門は、藩主松平忠済(ただまさ)時代、

寛政二年(一七九〇)に焼失した居館とともに再建されたものです。

**-ここまで、現地説明板より抜粋-**

**-ここから-**

上田城:

真田昌幸により築城。徳川軍を撃退した「上田合戦」が有名な城。

破却後、入場した仙石忠政により、寛永年間に再建築城。

上田公園として整備されています。

**-ここまでwikipedia参照-**

上田城:

上田城_東虎口櫓門

有名な真田石が、広角不足で撮れませんでした。

局から「上田藩主居館表門」、「上田城」共に至近です。

当時から変わらない土塁が今に残る等、

上田城に負けない(?)上田藩主居館表門だと思います。

道路拡張工事により、堀幅が狭まっているとの事。

風景印収集を一旦止め、上田城へ登城します。

公開順序が滅茶苦茶(笑)登城レポート公開してました。

レポートは、こちらから

上田城へ登城してきた。

上田城へ登城してきた。 スタンプランキング

スタンプランキング

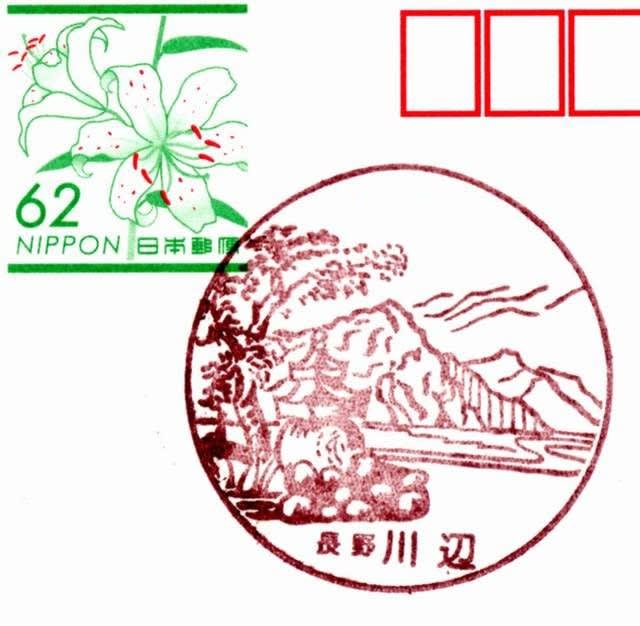

長野原町郵便局_約2年前、ここまで来ました。

が、この建屋は郵便局でないと判断、訪局ならずでした。こりゃ、分からん(爆)

長野原町郵便局_風景印-上田囃子、上田城城門を描き、背景に太郎山を配す

上田囃子:

上田城築城の際、地固めに演舞しました。

以来、城祭として受継がれてきました。

上田城城門:

東虎口櫓門で間違い無いと思います。

写真右にあと一つ櫓が存在します。

広角不足で収まりませんでした。

自分の見立てですが石垣は「打ち込みはぎ」(自信無)。

石垣端部は、算木積み?!もう、ダメダメですね(笑)

有名な「真田石」、皆さん、高確率でスルーでしたね。

太郎山:

上田市街地、北に位置する山、標高164m。

スタンプランキング

スタンプランキング

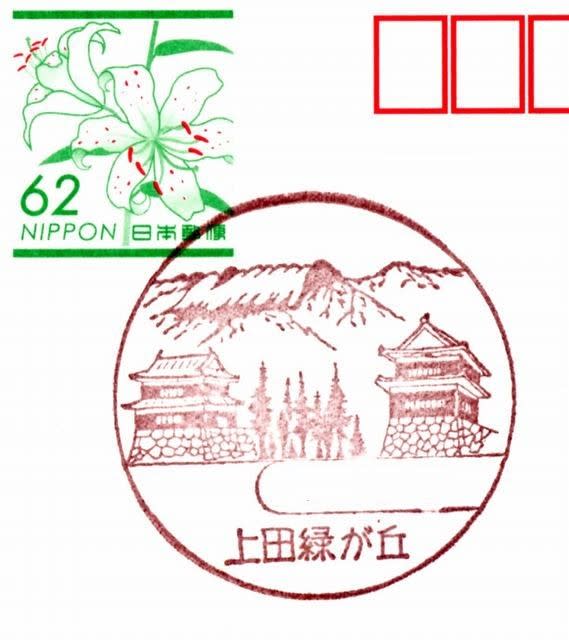

上田緑が丘郵便局_長野原町(ナガノ・ハラマチ)郵便局から徒歩移動で訪局。予想より遠かった。局内でお水頂ました。

上田緑が丘郵便局_風景印-上田城、太郎山の逆霧

**-ここから-**

上田城:

真田昌幸により築城。徳川軍を撃退した「上田合戦」が有名な城。

破却後、入場した仙石忠政により、寛永年間に再建築城。

上田公園として整備されています。

太郎山:_

上田市街地、北に位置する山、標高164m。

「春・秋」季節の変わり目は、太郎山から虚空蔵山(太郎山西方約2.5km)間で、

上田盆地へ層雲が流入する、逆さ霧と呼ばれる現象が発生することで有名。

**-ここまでwikipedia参照加筆-**

予習によれば、局へ向かう途中、

上田交通駅跡があるはずだったのですが、分からず仕舞いでした、残念。

柳町を抜け、上田城址へ向かいました。

スタンプランキング

スタンプランキング

長野別所郵便局_長野電鉄_別所線-別所駅から至近でした。

長野別所郵便局_風景印-国宝・八角三層の塔、北向観音、別所温泉

国宝・八角三層の塔:

**-ここから-**

長野県上田市別所温泉_安楽寺・境内奥の山腹に建つ。

県内建造物とし最初の国宝指定を受ける。

日本に現存する近世以前の八角塔とし唯一現存。

北向観音:

常楽寺が本坊、伽藍の一部とし同寺が所有・管理。

堂が北向きに建つことに由来。

善光寺が来世の利益、北向観音が現世の利益。

善光寺のみ参拝は「片参り」になると言われる。

別所温泉:

標高約570mの高地、信州最古と伝わる温泉地。

日本武尊が7か所温泉を開き「七苦離の温泉」

と名付けたと伝説から「七久里の湯」とも呼ばれる。

**-ここまでwikipedia参照しました。-**

「別所温泉観光協会」スタンプと意匠が似てます。

再掲してお終いにします。

こちらから

上田電鉄別所線_別所温泉駅-スタンプ

上田電鉄別所線_別所温泉駅-スタンプ

スタンプランキング

スタンプランキング

神科郵便局_

神科郵便局_風景印- 砥石(戸石)・米山城跡、 陽泰寺総門(山門)、米山城の焼け米

山並みパターンが逆(凸凹凸)だと思いますが、

砥石・米山城跡を表現しているようです。

趣がある城下町に、海野氏菩提寺_陽泰寺がありアクセス良好ですね。

総門がリアルに表現されています。

海野氏は、現在の東御市周辺を納めていたイメージです。(勿論個人的に)

少し調べみると、海野氏と真田氏の繋がりも分かりすっきりしました。

真田氏は海野家の一族だったようです。

前後しますが、陽泰寺総門(山門)に「州浜」模様瓦が装飾されており、海野一族家紋だそう。

「白米城伝説」と言い伝えられた伝説が元になっているのでしょうか?!

柳田国男_論文「木思石語五・白米城伝説」から引用します。

**-ここから-**

天文年中、村上義清が武田勢に攻められ水の手を断たれた時、

馬の背中から兵糧の米を浴びせ、水が幾らでもあるように見せかけ、

敵を油断させ、その間、越後へ落ちて行ったと伝えている。

今も焼き米が出るという。

**-ここまで-**

「上手く押印できるかな?!」と、

何度も試押印を繰り返し、丁寧に押印して頂きました。

長野殿城郵便局へ向かいました。

にほんブログ村

にほんブログ村

スタンプランキング