ヒポクラテスという人物の名前をお聞きになったことがありますか?

医学を目指す人を除くとほとんどの方はご存じないかも知れません。

実は私もNHKの朝の連ドラ「エール」で初めて知ったのです。

ドラマでは、夏目漱石の書籍『こころ』の【表見返しの朱印】について語るシーンがありました。

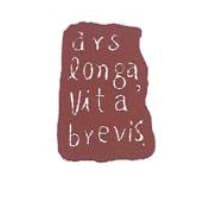

【朱印】はラテン語で「ars longa vita brevis」と書かれており、その意味を「人生は短し、芸術は永し」ということを説明するシーンでした。

そこで今日はこのラテン語の箴言(しんげん=格言)とヒポクラテスについて調べてみました。

「箴言(しんげん=格言)」

ラテン語の「ars longa, vita brevis」は、「芸術は長く人生は短し」と訳され、その意味は、人の一生は短いが、すぐれた芸術作品は長く世に残るということです。

また、芸術作品を完成させるには長い年月を費やすものだが、それに対し、人生はあまりにも短すぎるということです。

この箴言は古代ギリシャの医者ヒポクラテスが医術の修業を志す人に「医術を修得するには長い年月を要するが、人の一生は短いものだから、怠らずに勉学に励め」と励まして言った言葉だそうです。

他にも、

・飽食も絶食もそのほかのものも、自然の度を過ぎればよいことはない

・浄化されていない身体は、栄養を摂れば摂るほどおかされる

・睡眠も不眠も度を越せばともに悪いしるしである

・理由もなしに疲労するのは病気を意味する

などの箴言があります。

・夏目漱石の『こころ』の【表見返しの朱印】です。

「ヒポクラテス」

ヒポクラテスは紀元前460年頃~ 紀元前370年頃の古代ギリシアの医者です。

丁度、哲人ソクラテス(起源前470年~399年)が生きた時代と同じ時代の人物で、「医学の父」、「医聖」、「疫学の祖」などと呼ばれています。

生涯医学を教え、自ら実践し、また遍歴医として旅をしています。

そして、『医師について』という文書では、医者というのは、身なりを整え、正直で、冷静で、理解に富み、真面目であることを推奨しています。

「医学の父」

ヒポクラテスは医学は科学的なものだと考え、迷信や呪術的要素を切り離す必要があると考えました。

そして、合理的な治療方法を探求し、科学としての医学を発展させ、医師という職業を初めて確立したのです。

その功績から、ヒポクラテスは「医学の父」「医学の祖」と呼ばれています。

・ヒポクラテスです(ネットより)

驚きました。

起源前460年頃~ 紀元前370年頃と言えば、日本では縄文時代の終わりから弥生時代の初めの頃です。

その頃の日本の医術と言えば、迷信や呪術的要素を用いて神に祈ることだけだったのではないでしょうか?

ヒポクラテスはその迷信や呪術的要素を切り離すことを考えた医者なのです。

古代ギリシャ時代には、ソクラテスやプラトン、アリストテレスなど、西洋文明や文化の基礎をつくった偉人がいますが、ヒポクラテスもまたその人たちと同じような偉大な医者だったようですね。

世界は広いというか所を選んで偉人は生まれるのですね・・・。

「いのち短し,恋せよおとめ」を連想しました。

黒澤明の映画『生きる』の主題歌に使われ、ブランコに揺られて「いのち短し,恋せよおとめ」を歌いました。

歌謡曲『ゴンドラの唄』なのだそうです。1915年(大正4年)に発表。吉井勇作詞。中山晋平作曲。

あるいは、「芸術は長く人生は短し」に刺激されて作詞されたかもしれません。

「地震・雷・火事・親父」というより、いまは親父の権威はすたれて、コロナに代わった印象です。

卒業した大学の講堂の入り口に(homo dignitati)と

文字が刻まれていました。

入学式もここで行われ、「human dignity」つまり『人間の尊厳」について教わりました。

以前、図書館で哲学分野に挑戦してみようとしたことがありますが、本を3分の1ほど読んだところで、挫折してしまった思い出があります。

プラトン、ソクラテスなど、哲学に関わりのある偉人の方の書を、いつか簡単な内容でもいいので、学びたいと思っていましたが、NHKのシリーズで学ぶのもいいなと記事を読んで思いました。