12月も早や中旬に入りました。

あと3週間ほどで新年を迎えます。

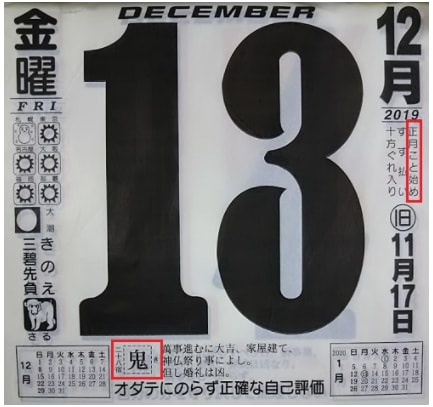

少し早いと思われるかも知れませんが、明日13日は「正月事始め」といって、正月を迎えるための準備を始める日とされています。

そこで今日はこの行事についてご紹介します。

「正月事始め」

「正月事始め」とは、本格的に正月を迎える準備をスタートする日のことです。

この日からすす払いや餅つきなどを行い、新年を迎える準備を行います。

「準備ならいつ始めてもよいのではないか?」と思われるかも知れませんが、昔は、正月事始めは12月13日と決められていたのです。

「正月事始めの由来」

でも何故、12月13日が「正月事始め」なのでしょうか?

古来、日本では12月13日に門松や雑煮を炊くための薪など、正月に必要な木を山に取りに行ったことが由来となっている他、江戸時代中期まで使われていた宣明暦では、旧暦の12月13日は二十八宿の「鬼宿日(きしゅくにち)」で、この日は婚礼以外のことは全てにおいて吉日と言われていました。

そのため、神様を迎える準備を始めるのにも12月13日が「佳日」となったといわれており、そこから1月1日の元旦を迎えるための準備を始める日になったと言われています。

このように、正月事始めは単に人々が新年を迎えるためだけではなく、「神様」に向けたものでもあったことも由来となっているようです。

現在では、日附と二十八宿とは一致しなくなっていますが、正月事始めの日附は12月13日のままとなっているのです。

「正月事始めの行事」

では、正月事始めにはどのような準備をするのでしょうか?

その行事には大きく3つの習慣がありました。

1.煤払い

すす払いは、家の中に一年の間に積もった、すすやほこりを掃除するというものです。

それだけではなく、一年間の厄を祓い落して家の中を清め、新年を前に神様を迎えるための準備をするという意味も持っていました。

2.松迎え

松迎えは、かつては、年神様を迎えるための門松やおせち料理を作るための薪など、正月に必要なさまざまな木を山から伐ってくることを「松迎え」といいました。

今では、松を採取したり、薪を集めることもなくなり、この言葉自体があまり使われなくなっています。

3.年男

年男といえば、現代では生まれた年と同じ十二支の年を迎えた男女を「年男・年女」と呼びますが、昔は正月事始めを仕切る家長のことを「年男」と呼んでいました。

さらに、昔は注連縄(しめなわ)も手作りだったり、門松も山から松を伐採して持ち帰り、それぞれの家庭で作っていたのです。

このように、正月の準備は力仕事が多かったことから、正月事始めは男性が中心となって行うものでした。

最近は、12月13日を待たずに早くから計画的に大掃除を進めている方もおられると思います。

でも、まだという方は「正月事始め」をきっかけに、お正月を迎えるための大掃除をはじめてみては如何でしょうか?

かく言う私は、明日はまだ正月準備に取り掛かる時間的な余裕がありません。

「参考」

「宣明暦(せんみょうれき)」

中国暦の一つで、太陽太陰暦の暦です。日本においては中世を通じて823年間継続して使用され、史上最も長く採用された暦となっています。

「二十八宿」

二十八宿(にじゅうはっしゅく)とは、天球を、28のエリア(星宿)に不均等分割したもの。江戸時代初期(1685年)に全廃されました。