生命維持に必要不可欠ではないことに時間と労力を費やし、

そこに「価値」や「意味」を見出す生き物は、人間だけかもしれない。

たとえば「芸術」。

絵画も、書も、写真も、映画も、演劇も、文芸も陶芸も、音楽も、

空腹を満たしてはくれない。

しかし、人間は、物質だけでなく、精神的に満たされることを求める。

つまりは「心の飢餓」を解消するために、有ってしかるべきなのだと思う。

今日は、そうした、人ならではの欲求の発露を拝観してきた。

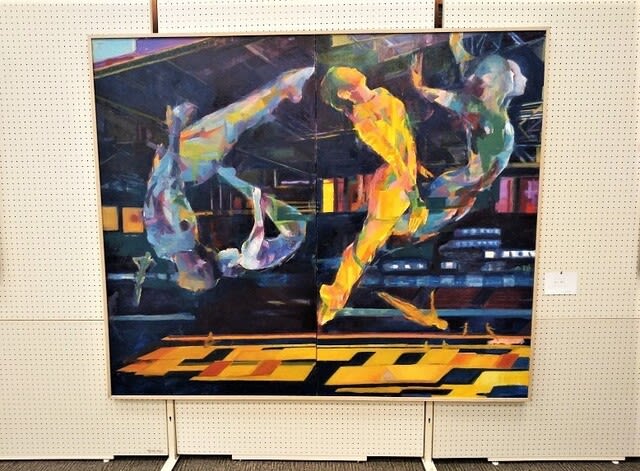

きのう(2021/11/05)から「第17回 津幡美術作家協会展」がスタート。

会場の津幡町文化会館シグナスには、

日本画、洋画、工芸(刀工)、書、写真、70点余りの作品が展示してある。

力作揃いの中、つい興味は絵画に向く。

題材を選び、構想・構図を練り、画材を手に試行錯誤。

それは「生みの苦しみ」かもしれないし「至福の時間」でもある。

好みはそれぞれだが、僕は手仕事の結実に惹かれるのだ。

紀元前から人は「絵」に親しんできた。

ビジュアルで何かを伝える手段に於いて、絵画は高い地位にあった。

19世紀、写真の登場によって事態は変化する。

“画家に描いてもらうより早いくて安い”と、

風景画や肖像画のジャンルは深刻な打撃を受けたという。

しかし、絵画は写真によって「写実という呪縛」から解放されたとも言える。

さて、今投稿のタイトルは、英語の慣用句だ。

正確には---

「Man cannot live by bread alone,

but on every word that comes from the mouth of God」

「人はパンだけで生きるのではなく、主の口から出る言葉によって生きる」

---となる。

「モーセ」が発し「イエス」に受け継がれた有名なフレーズ。

素直に受けとれば「神の言葉(存在)はパンを超越している」となるだろうが、

これが記載された聖書を読み込んでいない僕は、勝手にこう解釈している。

「人は糧を得てこそ、神の言葉に耳を傾け生きがいを見い出す」

日本人の感性には「衣食足りて礼節を知る」に近いだろうか。

何にせよお腹のふくれない芸術を楽しめるのは、まあまあ幸せな証だ。

「第17回 津幡美術作家協会展」は、11月10日(水)まで開催。

期間中各日午前9:00~午後5:00(最終日は午後4:00)。

もちろん、写真も書も工芸も見応え充分。

入場無料。

時間と都合が許せば足を運んでみてはいかがだろうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます