「片寄平蔵物語」の紙芝居はこれが最終版?

幕切れが違う2種類の紙芝居が・・・・・

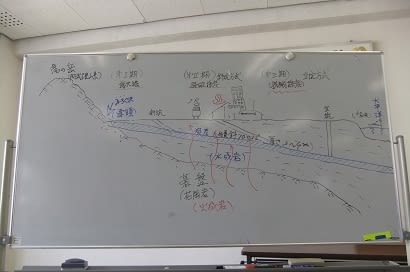

熱演中の夏井先生。

そのうちに本当のことを突き止めると。

安政7年=万延元年(1860年)三月三日、桜田門の変にて

井伊直弼暗殺さる。

その一週間後の平蔵の諸用留(メモ帳)には

上記写真のように

暗殺者一七名の名が書かれています。

すごい情報力には驚かされます。

お彼岸の今日

夏井千本桜近くのいのしし家のお墓に家族でお参りを。

その後

大津港まで五か所ほどのお墓をお参りして帰宅。

先日の

片寄平蔵生誕200年記念講演会は

2日間で

6名の先生方に貴重なお話を講演していただきました。

当ブログにても

各先生の貴重な

お話を載せることができました。

最期はその番外編を

夏井先生のお話で。

お彼岸でもありますし。

平蔵無念の急死。

真の真相はいかに!!

家族・一族の方々だけでなく夏井先生も暗殺説?

尊王攘夷派の脱藩武士に江戸にて暗殺されたのではないか?

それが

笠間藩に運び込まれたことにより真相がうやむやになり

闇から闇へと。

そして

万延元年8月3日に急死した事実だけが残った。

平蔵さんに聞いてみたいですね。

その真相を。

今後の研究に待ちたいです。

夏井先生

今回の平蔵生誕200年記念講演会

ありがとうございました。

これからも新しい史料を探して

真相を突き止めてください。