京葉道路の荒川、小松川大橋を渡り「新小岩方面」に。小松川境川親水公園、名主屋敷、園芸の町を歩いた。

「小松川境川親水公園」

古川親水公園に続く区内で2番目にできた親水公園。菅原橋から中川までの全長3,930メートル。

全体は五つのゾーンに分かれ、滝に始まり、せせらぎ、水しぶき、飛び石、釣り橋に冒険船など変化に富んでいる。

水遊びができない季節でも、ウオーキングをしたりアスレチックで遊んだり四季を通じて楽しめる。また、桜の名所でもある。

公園内

「一之江名主屋敷」は、江戸時代のはじめにこの地で新田を開いた田島家の屋敷です。一之江新田の名主を代々つとめてきました。

現在の主屋は安永年間(1772年から1780年)の再建ですが、屋敷林や堀をめぐらした屋敷構えは、創建当初のようすを伝えている。

屋敷内には、林、稲荷社、蔵、長屋門、屋敷畑、堀、母屋に土間、かまど、流しなどがある。入館無料。

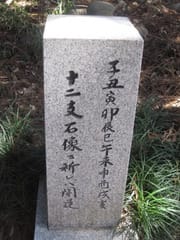

「大雲寺」

長行山専称院大雲寺は元和6年(1620)浅草森田町に開山。寛文8年(1668)に本所押上に移り、さらに昭和6年に現在地移転。

押上にあったことから歌舞伎役者の墓所が多数安置されており、役者寺とも云われている。

1620年、二代将軍秀忠から寺領三千坪を賜わり浅草の森田町(蔵前)の地に開山。本尊は阿弥陀如来坐像。

歌舞伎役者墓碑群は、

1.市村羽左衛門累代墓(初代より17代合葬、13代は五代尾上菊三郎)。2.坂東彦三郎累代墓(初代より七代合葬)

3.三代坂東彦三郎家墓。4.初代尾上菊五郎供養碑。5.寺島家門弟一同建立碑。6.寺島家門弟代々墓。

7.瀬川菊之丞累代墓(初代より六代合葬)(江戸時代の歌舞伎狂言作者、初代瀬川如皐を合葬)

8.中村勘三郎累代墓(初代より十三代合葬)。9.三代中村勘三郎墓。10.福地家墓。11.坂東彦三郎墓(初代より二代合装)

池田狐村の墓。等と、池田狐村(1801-66)は江戸時代後期の絵師。光琳派の酒井抱一(1761-1828)に師事。

境内の桜

「瀬戸口公園」偶然見つけた公園『瀬戸口公園』で、小さな公園。

遊具も少ないのですが周りが森林のようで池もある。水遊びができる。のんびり歩いていると、どこかの庭園の中にいるみたいに静かでいい場所。

「新中川」は、葛飾区から江戸川区を流れる一級河川。以前は中川放水路と呼ばれていた。全長7.84km、幅員143.5m。

日枝神社は、

旧船堀村東組の鎮守です。祭神は国常立尊、左右相殿に春日大明神と稲荷大明神を合祀しています。慶長19年(1614)、船堀新田開発の際に守護神として山王権現を祀ったのが始まりといわれています。別当社は隣接の光明寺で、明治6年に日枝神社と改称した。

鹿本橋は、新中川に架かる橋のひとつで、東岸の区鹿骨町と西岸の松本町を結び、新中川を斜めに渡河する形 で架け替えられる。これによって両岸の道路も直線化され円滑な交通に改善さた。

江戸川花卉園芸組合 東京の春の花暦は、鹿骨の草花から始まるといわれるように江戸川区の花卉栽培は有名。

「園芸の町」鹿骨、大杉地区は、江戸時代に菊栽培がはじまりで、明治から大正時代に広がった。このあたり中心として伝統ある栽培技術を活かして、消費者ニーズに対応した花を中心に生産している。

朝顔、シノブ、サクラソウ、各種花苗、ポインセチア、春の七草の寄せ植えなどの様々な草花が生産されており、夏の風物詩として有名な入谷の朝顔市の約7割がここで生産されている。

また、流通の拠点として園芸卸売業、小売業も盛ん。

新中川に架かる鹿本橋 園芸の町 ビニールハウス

次回小岩へ。

「小松川境川親水公園」

古川親水公園に続く区内で2番目にできた親水公園。菅原橋から中川までの全長3,930メートル。

全体は五つのゾーンに分かれ、滝に始まり、せせらぎ、水しぶき、飛び石、釣り橋に冒険船など変化に富んでいる。

水遊びができない季節でも、ウオーキングをしたりアスレチックで遊んだり四季を通じて楽しめる。また、桜の名所でもある。

公園内

「一之江名主屋敷」は、江戸時代のはじめにこの地で新田を開いた田島家の屋敷です。一之江新田の名主を代々つとめてきました。

現在の主屋は安永年間(1772年から1780年)の再建ですが、屋敷林や堀をめぐらした屋敷構えは、創建当初のようすを伝えている。

屋敷内には、林、稲荷社、蔵、長屋門、屋敷畑、堀、母屋に土間、かまど、流しなどがある。入館無料。

「大雲寺」

長行山専称院大雲寺は元和6年(1620)浅草森田町に開山。寛文8年(1668)に本所押上に移り、さらに昭和6年に現在地移転。

押上にあったことから歌舞伎役者の墓所が多数安置されており、役者寺とも云われている。

1620年、二代将軍秀忠から寺領三千坪を賜わり浅草の森田町(蔵前)の地に開山。本尊は阿弥陀如来坐像。

歌舞伎役者墓碑群は、

1.市村羽左衛門累代墓(初代より17代合葬、13代は五代尾上菊三郎)。2.坂東彦三郎累代墓(初代より七代合葬)

3.三代坂東彦三郎家墓。4.初代尾上菊五郎供養碑。5.寺島家門弟一同建立碑。6.寺島家門弟代々墓。

7.瀬川菊之丞累代墓(初代より六代合葬)(江戸時代の歌舞伎狂言作者、初代瀬川如皐を合葬)

8.中村勘三郎累代墓(初代より十三代合葬)。9.三代中村勘三郎墓。10.福地家墓。11.坂東彦三郎墓(初代より二代合装)

池田狐村の墓。等と、池田狐村(1801-66)は江戸時代後期の絵師。光琳派の酒井抱一(1761-1828)に師事。

境内の桜

「瀬戸口公園」偶然見つけた公園『瀬戸口公園』で、小さな公園。

遊具も少ないのですが周りが森林のようで池もある。水遊びができる。のんびり歩いていると、どこかの庭園の中にいるみたいに静かでいい場所。

「新中川」は、葛飾区から江戸川区を流れる一級河川。以前は中川放水路と呼ばれていた。全長7.84km、幅員143.5m。

日枝神社は、

旧船堀村東組の鎮守です。祭神は国常立尊、左右相殿に春日大明神と稲荷大明神を合祀しています。慶長19年(1614)、船堀新田開発の際に守護神として山王権現を祀ったのが始まりといわれています。別当社は隣接の光明寺で、明治6年に日枝神社と改称した。

鹿本橋は、新中川に架かる橋のひとつで、東岸の区鹿骨町と西岸の松本町を結び、新中川を斜めに渡河する形 で架け替えられる。これによって両岸の道路も直線化され円滑な交通に改善さた。

江戸川花卉園芸組合 東京の春の花暦は、鹿骨の草花から始まるといわれるように江戸川区の花卉栽培は有名。

「園芸の町」鹿骨、大杉地区は、江戸時代に菊栽培がはじまりで、明治から大正時代に広がった。このあたり中心として伝統ある栽培技術を活かして、消費者ニーズに対応した花を中心に生産している。

朝顔、シノブ、サクラソウ、各種花苗、ポインセチア、春の七草の寄せ植えなどの様々な草花が生産されており、夏の風物詩として有名な入谷の朝顔市の約7割がここで生産されている。

また、流通の拠点として園芸卸売業、小売業も盛ん。

新中川に架かる鹿本橋 園芸の町 ビニールハウス

次回小岩へ。