高村光太郎の住んでいた頃の日暮里は・・・千歩の田圃の面影を残していた。

「諏訪様の見晴らしも好きであったが、それよりも諏訪様の裏から山つづきで飛鳥山に通ずる小廸径を行って道灌山の見晴らしに出るのが尚好きであった。

道灌山の下は、一面の水田で遠く筑波山が霞んで見え、春はレンゲソウが田面に紅く咲いた。見渡す限り何もなく唯燃場の煙突が一本立っていた。

崖の直下に飛鳥山の下から来る音無川が流れ、川に沿って一条の往還が王子から根岸お行の松へ通っていた。・・・・」

田園の東京の景色であった。

「浄光寺」

真言宗豊山派寺院は、法輪山法幢院と号し、もと諏方神社の別当寺で、境内からの雪見が有名となって雪見寺と呼ばれた。

境内左手には、1691年に空無上人が勧請した地蔵菩薩像、1809年に再建した地蔵菩薩立像がある。

荒川辺八十八ヶ所霊場8番札所、豊島八十八ヶ所霊場5番札所の寺。

「七福神 恵比寿の青雲寺(花見寺)」は、富士見坂を下って修性院を右折するとすぐ青雲寺の山門。

青雲寺は、1751-64年 下総佐倉藩主堀田正亮により、荒廃していた入間郡浄居寺という寺を引移して再興。山号は浄居山、寺号は堀田性亮の法号青雲院にちなむと云う。

青雲寺の恵比寿は有名な「谷中七福神」の一つ。

江戸時代には隣接する修性院とともに諏訪台地と一体になった大庭園が切り開かれ「花見寺」と称され、江戸市民の憩いの場所、文人簿墨客の遊覧の地として有名。

現在も、先代住職が諏訪台の崖沿いにツツジと八重桜、現住職が緋垂れ桜を植え伝統を守っている。

美しい庭と草花は心を和ませてくれます。境内には南総里見八犬伝の作者として有名な「滝沢馬琴の筆塚」も建っています。

「谷中七福神の布袋尊修性院」は、日ぐらしの布袋」ともよばれる寺。

谷中七福神めぐりは、江戸市中で最も古い歴史をもち、年初めにあたって江戸市民が行う年中行事の一つであった。

江戸時代の中期ごろから、このあたり一帯は俗に「ひぐらしの里」とよばれ、江戸近郊の行楽地として賑わった所。

ことに修性院・妙隆寺(現、身延山関東別院玉川寺)・青雲寺は、境内に多数の花樹を植えて、「花見寺」の名にふさわしい庭園をつくり、四季折々の草花を

楽しむことができたという。境内には、江戸時代の儒者・日尾荊山衣サク碑がある。

荒川区西日暮里、「日暮小学区」は、1880年、谷中天王寺門前の瑞輪寺境内にあった寺子屋が、ここ、現諏訪台ひろば館に分離移転したという。

その後、公立小学校設置の必要性に迫られていた日暮里村・谷中本村・谷中村の三村が、東京府知事に設置を嘆願。

1885年に認可され、公立日暮小学校が誕生した。

開校当時、児童数36名、教員2名・1学級で、校舎は萱葺15坪(約50平方メートル)一棟の規模であったという。

大正2年、校名を第一日暮里尋常高等小学校と改称。昭和11年、日暮里9丁目、旧星雲寺内(現在の区立第一日暮里小学校)に新築移転した。

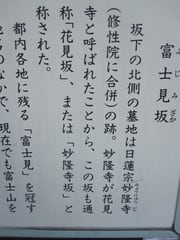

右に富士山、左に筑波山望めた、諏訪台通り、

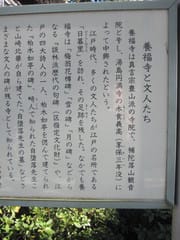

「養福寺」

真言宗豊山派寺院の養福寺は、補陀落山観音院と号し、湯島円満寺の木食義高(享保3年没)によって中興された寺。

荒川辺八十八ヶ所霊場7番、豊島八十八ヶ所霊場73番、上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場27番、東京三十三観音霊場28番札所。

「下町長屋」は、日暮里界隈は、今でも、昔ながらの長屋がひっそりと軒を連ねている。

長屋とは、集合住宅のひとつで江戸時代には町人や職人の住居として、親しまれてきました。

今のアパートやマンションとは異なり、玄関が道路(路地)に面していての共同住宅。年々少なくなっている。

江戸の長屋文化が

「啓運寺」法華宗本門流の寺は、法要山と号し、円住院日立聖人が開山。

1644年 下谷1丁目に創建、元禄11年下谷2丁目へ移転したとい古寺。明治18年当地へ移転した。

JR西日暮里駅脇にある、急峻な坂道、間の坂を、登りきると、そこが諏訪台と呼ばれる高台。

西日暮里~日暮里に至る、馬の背のような尾根道または、分水嶺のような場所を、諏方神社があることから、諏訪台と呼ぶ。

それに対して、道灌山通りで分断された、開成学園側の後背地、田端方面への連なりを含めて、高台一帯の総称は、江戸時代~明治期の景勝地として、道灌山と呼んだ、

江戸初期は、上野の山を、下町埋め立て開拓で削られたようだ。

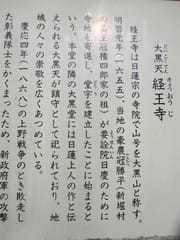

「経王寺」は、1655年豪農が、堂宇を寄進建立した事に始まり、本堂隣の大黒堂には、日蓮作と伝えられる「大黒天」が、鎮守として祀られている。

1868年の「上野戦争の時」、敗走した彰義隊を匿ったとして、門外から新政府軍の銃撃を受け、山門の扉には今もその銃弾痕が見られる。

戦いは、上野山の谷中天王寺等に駐屯していた彰義隊士が、銃撃戦で新政府軍に追い詰められ、最後に刀を用いた切り合いとなったいう。

次回は、七福神その3、天王寺・谷中墓地方面へ。