大崎市鳴子の、花渕山登山道の標高600~800mには、クロベの大木が林立しています。

クロベは痩せた尾根筋や北向きの急斜面に自生しています。

この木がそのような地形を好むこともありますが、厳しい地形ゆえ伐採されずに、

今日まで残されているとも言えるでしょう。

伐採しても搬出するのが困難ですし、急峻な地形の樹木を伐採すれば、土砂崩れを

おこす危険性が高まりますから、昔から伐採を戒めていたのでしょうね。

二枚とも2015.6.5撮影

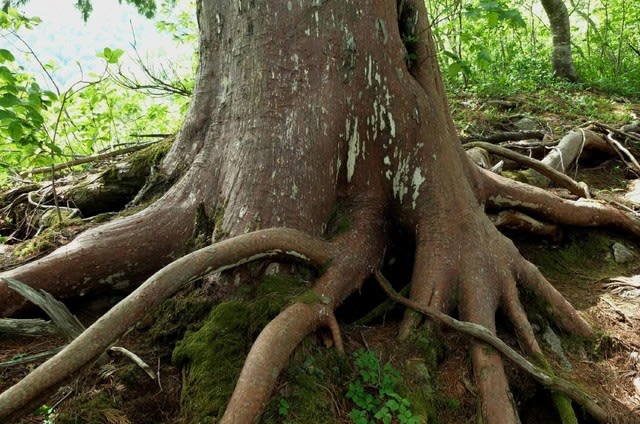

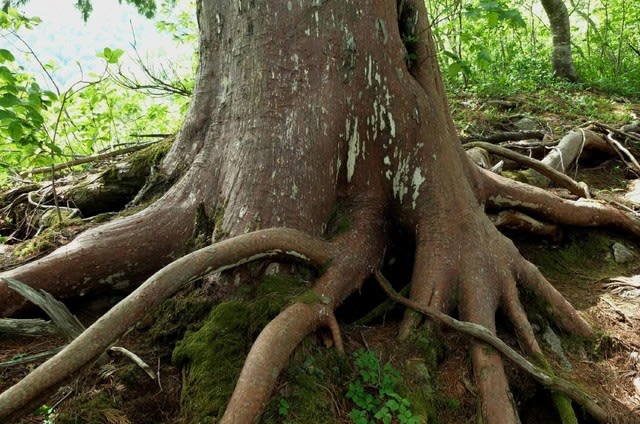

尾根筋の表土は浅く、すぐ下は花崗岩質の岩盤になっているため、クロベの根は

タコの足のように、確りと岩を抱いています。

そうしないと、大雪や強風で表土ごと倒されてしまいますからね。

尾根筋が崩落しないのは、クロベのお陰なのかも知れません。

それに、クロベは立ち枯れても木が腐朽しにくいようです。

あちこちに枯れたクロベが突っ立っていますが、五年十年は立ったまま。

枝が落ち、幹が空洞になっても、化石のように立ちつくしています。

木材のプロのお話では、虫食われが少なく、水に強いそうです。

それは材に含まれる精油分のお陰なのでしょう。

二枚とも2015.6.5撮影

ヒノキ科クロベ属の常緑針葉樹で、本州の中部以北と四国の高山に分布する。

冷温や積雪に耐え、やせ尾根や急斜面でも育つ木で、樹高は30mになる高木。

植林されることはなく、山地で見かける木は全て天然木で、別名ネズコ。

和名はクロベだが、木材関係者の間では材の色からネズコとも呼ばれる。

樹幹は直立するが、積雪や強風で損傷を受けると数本の主幹に分かれることがある。

枝は水平に多数開出し、円錐形の樹冠となる。

樹皮は赤褐色で、幅の狭い薄片になってはげる。

雌雄同株で、雄花および雌花は藍色で5月頃に開く。

球果は1cmほどの楕円形で、10月頃に成熟して黄褐色になり、よく目立つ。

葉は鱗片状で十字形に交互に対生し、ヒノキよりも大きく、アスナロよりも小さい。

上面は濃緑色で腺点があり、下面には白色の狭い気孔線がある。

材は木理通直で耐久性が高く、加工しやすく狂わないので建材、器具材に使われる。

クロベは痩せた尾根筋や北向きの急斜面に自生しています。

この木がそのような地形を好むこともありますが、厳しい地形ゆえ伐採されずに、

今日まで残されているとも言えるでしょう。

伐採しても搬出するのが困難ですし、急峻な地形の樹木を伐採すれば、土砂崩れを

おこす危険性が高まりますから、昔から伐採を戒めていたのでしょうね。

二枚とも2015.6.5撮影

尾根筋の表土は浅く、すぐ下は花崗岩質の岩盤になっているため、クロベの根は

タコの足のように、確りと岩を抱いています。

そうしないと、大雪や強風で表土ごと倒されてしまいますからね。

尾根筋が崩落しないのは、クロベのお陰なのかも知れません。

それに、クロベは立ち枯れても木が腐朽しにくいようです。

あちこちに枯れたクロベが突っ立っていますが、五年十年は立ったまま。

枝が落ち、幹が空洞になっても、化石のように立ちつくしています。

木材のプロのお話では、虫食われが少なく、水に強いそうです。

それは材に含まれる精油分のお陰なのでしょう。

二枚とも2015.6.5撮影

ヒノキ科クロベ属の常緑針葉樹で、本州の中部以北と四国の高山に分布する。

冷温や積雪に耐え、やせ尾根や急斜面でも育つ木で、樹高は30mになる高木。

植林されることはなく、山地で見かける木は全て天然木で、別名ネズコ。

和名はクロベだが、木材関係者の間では材の色からネズコとも呼ばれる。

樹幹は直立するが、積雪や強風で損傷を受けると数本の主幹に分かれることがある。

枝は水平に多数開出し、円錐形の樹冠となる。

樹皮は赤褐色で、幅の狭い薄片になってはげる。

雌雄同株で、雄花および雌花は藍色で5月頃に開く。

球果は1cmほどの楕円形で、10月頃に成熟して黄褐色になり、よく目立つ。

葉は鱗片状で十字形に交互に対生し、ヒノキよりも大きく、アスナロよりも小さい。

上面は濃緑色で腺点があり、下面には白色の狭い気孔線がある。

材は木理通直で耐久性が高く、加工しやすく狂わないので建材、器具材に使われる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます