◎市内の米軍施設の返還及び跡地利用の促進等を図ることを調査・研究します。

横浜市では、第二次世界大戦後、市の中心部や港湾施設を広範囲に渡り接収され、市内には今なお米軍施設が6か所残っており、

都市づくりを進めるうえで、大きな妨げとなっています。

米軍施設は、首都圏に残された貴重な空間資源であることから、早期全面返還の取り組みを促進し、返還跡地の有効利用を

図っていくことを目指しています。

横浜市内の接収面積は、最大で1,200haに及びました。また、昭和27年の平和条約発効後も、112の施設が米軍に提供されていました。

戦後60年にあたる平成17年に小柴貯油施設(53 ha)が、横浜開港150周年にあたる平成21年に横浜ノース・ドックの一部(2.7ha)及び

富岡倉庫地区の全域(2.9ha)の返還が実現し、横浜市内の米軍施設は、現在6か所470haとなり、このほか提供水域が2か所に設けられています。

このうち、上瀬谷通信施設(242 ha)、深谷通信所(77 ha)、根岸住宅地区(43 ha)、池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地(1 ha)については、

平成16年10月に日米政府間で返還の方針が合意されています。

また横浜市は、神奈川県及び基地関係市等で構成する、各種協議会等に参加し、基地の返還・厚木基地における夜間連続離着陸訓練(NLP)等について、

神奈川県及び本基地関係市等とともに、国等への要請活動を行っています。

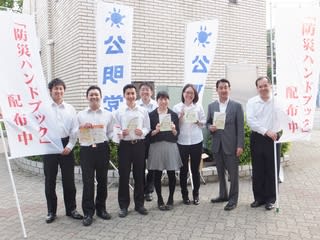

今年度、市内の米軍施設の返還及び跡地利用の促進等を図ることを調査・研究する“基地対策特別委員会”への所属が内定しました。

明日の本会議で決定後スタートすることになります。

横浜市では、第二次世界大戦後、市の中心部や港湾施設を広範囲に渡り接収され、市内には今なお米軍施設が6か所残っており、

都市づくりを進めるうえで、大きな妨げとなっています。

米軍施設は、首都圏に残された貴重な空間資源であることから、早期全面返還の取り組みを促進し、返還跡地の有効利用を

図っていくことを目指しています。

横浜市内の接収面積は、最大で1,200haに及びました。また、昭和27年の平和条約発効後も、112の施設が米軍に提供されていました。

戦後60年にあたる平成17年に小柴貯油施設(53 ha)が、横浜開港150周年にあたる平成21年に横浜ノース・ドックの一部(2.7ha)及び

富岡倉庫地区の全域(2.9ha)の返還が実現し、横浜市内の米軍施設は、現在6か所470haとなり、このほか提供水域が2か所に設けられています。

このうち、上瀬谷通信施設(242 ha)、深谷通信所(77 ha)、根岸住宅地区(43 ha)、池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地(1 ha)については、

平成16年10月に日米政府間で返還の方針が合意されています。

また横浜市は、神奈川県及び基地関係市等で構成する、各種協議会等に参加し、基地の返還・厚木基地における夜間連続離着陸訓練(NLP)等について、

神奈川県及び本基地関係市等とともに、国等への要請活動を行っています。

今年度、市内の米軍施設の返還及び跡地利用の促進等を図ることを調査・研究する“基地対策特別委員会”への所属が内定しました。

明日の本会議で決定後スタートすることになります。