現在、滋賀県立美術館で「BUTSUDORIブツドリ:モノをめぐる写真表現」展 (3/23迄)が開催されています。今回、この展示に関連するワークショップを徳永写真美術研究所(TIPA)が担当しましたので、その報告を記します。

私たちは大阪・鶴橋の研究所での活動のほか、時おり依頼を受けてワークショップをおこなっています。今回のように美術館での展示に関連するワークショップは過去に2回。

1回目は京都市美術館での ヴェネツィア絵画展、関連ワークショップ「カメラ・オブスクーラの世界」

2回目は京都国立近代美術館での モホイ=ナジ/イン・モーション視覚の実験室展、 関連ワークショップ「コラージュ→フォトグラム→・・・」

いずれも、展示内容を事前にリサーチし、関連付け方を考え実施内容を決めました。今回は展覧会名にある「ブツドリ」に注目し、美術館と相談しながら企画した内容がコチラ

↓↓↓

光でブツドリするサイアノフォトグラムの実習にしました。サイアノ技法でのワークショップは、太陽光で露光する事が多いのですが、寒い季節なので、室内でライトを使う事にしました。下の写真は2回目のワークショップ当日の美術館周辺です。薄っすら白銀の美しい世界!室内で完結する内容にしてヨカッタ…と安堵ました。

以下、ワークショップレポートです。

ワークショップ会場には「たいけんびじゅつかん」と、空間が楽しくなる施しがされていました。おかげで、少し緊張していた私たちは、ホッコリ&ニッコリ。

このワークショップは学芸員さんの引率での作品鑑賞からスタート。

展示会場でモノが写った写真について考えを巡らせてから、持参したモノをブツドリする作業に取り組みます。

まずは、光で撮影する感光紙作りから。1人2枚の紙に薬液を塗ります。

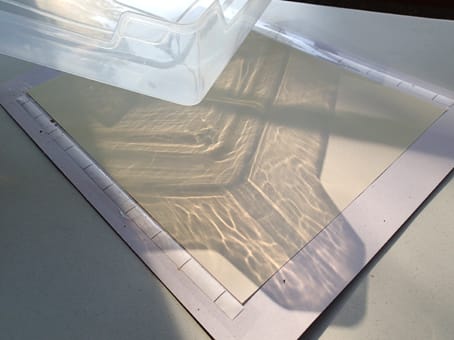

感光紙が乾いたら、持参したモノを含めて画面を構成します。

ブツドリ中(露光中)の様子です。UVライトの下にしばらく置きます。

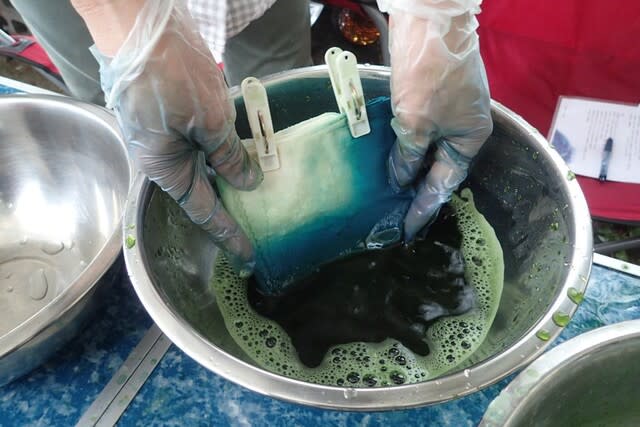

その後は水に浸けて画面を青く発色させます。鮮やかな色に変化する様子を見届けて乾燥。

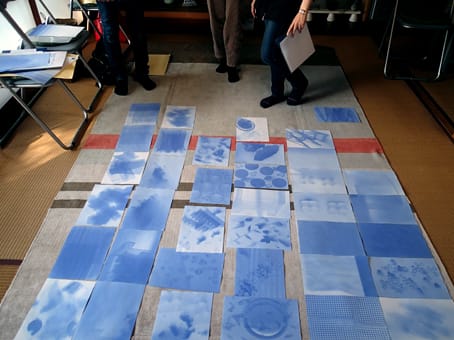

1人、2回の挑戦、緊張感たっぷりの作業でした。しかし、青い画面が仕上がったところでワークショップは終わりません。

できた画面をカメラで撮影するようにフレーミング(トリミング)して額入れするところまでをおこないます。

どのようにフレーミングするか、その行為によって作品世界が浮き上がってくる瞬間も楽しいはず。

最後は作品鑑賞会。一連の作業の感想と共に、画面の見どころ、どのような理由で切り抜いたのかもお話しいただきました。

言葉が見つからないお友達はエデュケーターさんがサポートして代弁。

なかには、大きな画面で完成しているから切れなかったと説明するお友達がいました。それだけ画面作りに気持ちを入れていたのですね!想定外のケースでしたが、切り抜かない選択も素晴らしいと思いました。

最後は「仕上がった青いブツドリ作品群は、似通ったものはなく、それぞれに独自の世界が存在していますね!」という私たちの言葉でワークショップを終えました。

今回は、TIPAと学芸員、そしてエデュケーターの3者が随所で関わるワークショップでした。加えて、ワークショップ中に数名のボランティアスタッフがサポートくださった点もスムーズな進行に繋がりました。滋賀県立美術館では【見る・作る・考える】の3要素を備えた活動が、継続的に企画されているようです。

ワークショップを終えて3週間が経過した現在、私が作ったストローをブツドリしたサンプル作品は、このように飾っています。壁に掛ける事もできますが、テーブルに置く形が気に入っています。 記:徳永好恵

・・・・・・・・・・・・・・・・・

徳永写真美術研究所

大阪・鶴橋にて

表現の研究活動をおこなっています。

2025年4月開始の講座受付中

【 サイアノ実習講座4/5~】

・・・・・・・・・・・・・・・・・