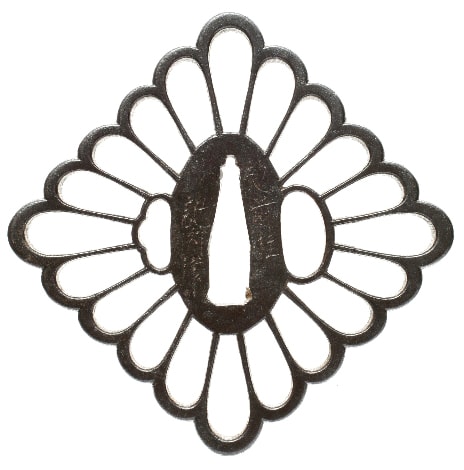

枝菊透図鍔 京正阿弥

枝菊透図鍔 京正阿弥

菊花を意匠しながらも構成に写実味よりも変化を見出した作。この背景には唐草文がある。菊は家紋のように単純化されているが、葉は見るからに菊の葉と捉えられる。説明は不要だ、素敵な美観が漂っている。このような構成の鍔に、古萩と分類される作品群がある。長州鍔工の先駆を成す職人群が遺したもので、透かしの線の太さは変化に富んでおり、似た構成ながら一際素朴である。とにかく面白い。このような作を遺した職人の構成感覚の確かさを、改めて思い知らされたように思う。

枝菊透図鍔 京正阿弥

菊花を意匠しながらも構成に写実味よりも変化を見出した作。この背景には唐草文がある。菊は家紋のように単純化されているが、葉は見るからに菊の葉と捉えられる。説明は不要だ、素敵な美観が漂っている。このような構成の鍔に、古萩と分類される作品群がある。長州鍔工の先駆を成す職人群が遺したもので、透かしの線の太さは変化に富んでおり、似た構成ながら一際素朴である。とにかく面白い。このような作を遺した職人の構成感覚の確かさを、改めて思い知らされたように思う。