2005年6月開設の徒然日記。その時みたマーガレット(木春菊)が名前の由来です。

旅の最後は

防府

県令の務めを終えた楫取素彦が

美和子とともに晩年を過ごした場所

萩往還に面する大楽寺に

今も眠っています

歴史の教科書には

女性は多く載っていないけれど

幕末は女子も戦っていたのだなと

ドラマを見て思いました

数年前の大河の主役だった八重子と

美和子が対面したことは

おそらくなかったでしょうが

もしもを考えたくなる二人です

素彦が好んだという

玉子かけご飯を食しながら

そのことを考えてみました

長府には周防国分寺や

毛利家庭園

ほかにも防府天満宮など

みどころたっぷり

長州の海の玄関口としての賑わいは

健在でした

もし「花燃ゆ」の番外編を

つくってもらえるとしたら

リクエストしたいのは

高杉晋作

同門に卑怯者とよばれようとも

自分なりの死生観を見出すまで

生きることに執着し

それを見つけるや

華々しく歴史に名を刻んだ姿

男が憧れる男の一人でしょう

ここ、東行庵にはその

晋作の墓がひっそりと立っています

武人であるとともに文人でもあった晋作

園内には多くの植物があり

なかでも楓が多くありました

色づき始めた木の葉は

まるで晋作の熱き思いのようです

ここの名物である

晋作餅をほおばりながら

当時をしのんでみました

毛利の支藩があった

城下町・長府

高杉晋作が奇兵隊を率いて

都落ちしていた七卿の前に

決起を叫んだ場所

であるとともに

日露の英雄にして

学習院の学長も務めた乃木希典が

幼少期をすごした場所

毛利家邸宅があり

お殿様も滞在なされた場所

和銅開称が鋳造された場所であり

坂本龍馬もここを訪れたそうです

名も無き武家たちも

行き来したことが感じられる場所

短い時間の中で多くの方々と

出会えた心地でした

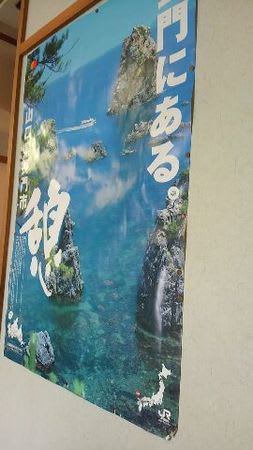

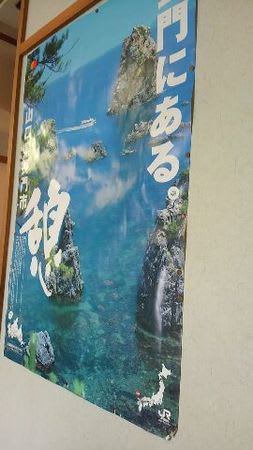

青海島の北岸は

通称「

海上のアルプス」

日本海の荒波がつくる

絶景は一見の価値あり

との情報を受け今回のコースに入れましたが

この日は天候明朗なれど波高し

船を出すのは厳しいということで

比較的穏やかな南側だけの運行でした

この前にその上をドライブしたばかりの

青海大橋をしたからながめ

花津浦の絶景をみたところで折り返し

この岩の向こうには

もっと美しい姿が見られるはずでしたが

残念

海上見学後に入った寿司屋にあった

ポスターで楽しみました

ここは長門市通地区

青海島の東のはずれにある

小さな地区です

長州藩の後押しで

捕鯨が盛んに行われていました。

大河ドラマでは登場しませんでしたが

文さんはじめ登場人物たちも

その様子を見たり

かの地の名前を聞いていたりと

勝手に想像してみました。

今は捕鯨は行われておらず

ぶりやはまちの養殖などで

生計を立てているそうです

しかし高台には鯨の墓があり

通りのマンホールには鯨の絵柄

衰退した今でも

鯨はここの支えのようです

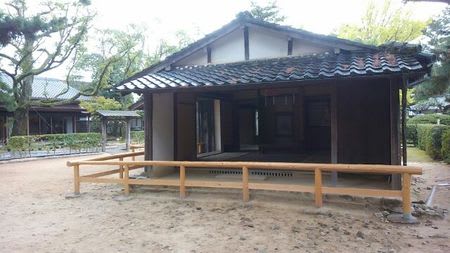

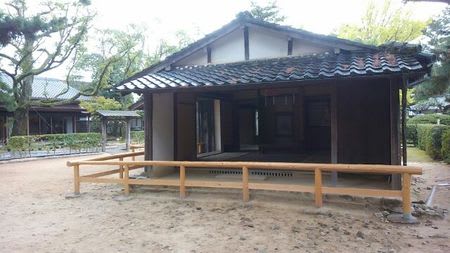

世界遺産に登録されたばかりの

松下村塾の

前に立ちました

この小さい建物から

40人近い門下生が育ち

明治を作っていきました

藩校明倫館からも

優秀な人物は輩出されましたが

ここの人物も劣らないほどの

人物たちばかり

杉家旧宅とともに

松下村塾を保存しているのが

松蔭神社

松陰忌の今日は

多くの参拝者がみられました

立派に構える松陰神社本殿

30で没しながらも

思想的後継者を多く残した

実績に相応しいものです

その一方で傍らの松門神社に

見向きする人が少ない現実に

突っ込みたい気持ちもありました。

弟子たちにも参拝してほしいものです

歴史探訪は一休み

自然の神秘を見ました

秋芳洞

石筍やつららが2cm伸びるのに

250年から500年かかるといいます

目の前の奇岩の数々は

10万年近い時を越えて

今ここに存在します

壮大なタイムカプセルを

見ました

どこを切り取っても絶景ですが

中でも特に気に入った場所を紹介します

上り方向の入り口。紅葉には早いですが

色づいたらもっと綺麗でしょう

通称「岩窟王」10万年ここにいるとは

モンテ・クリスト伯も驚くことでしょう

「黄金柱」とはすばらしいネーミング

全体像が収められないほどの大きさです

通称「大黒柱」

上からのびたつららと

下からのびた石筍が長い年月を経てつながりました

奈良 法隆寺

京都 醍醐寺と並ぶ

日本三名塔の一つ

山口 瑠璃光寺

乙女の如き穏やかな細身

塔本体もさることながら

周辺の庭園、奥の丘陵を含めた

総合芸術といってもいいでしょう

この近くに雪舟が庵を結んだのも

わかり気がします

大内義弘の菩提を弔うための塔ですが

京文化への憧れが感じられます。

周辺には

桂小五郎、伊藤俊輔らが通った

藩庁門跡や

薩長同盟の密談が行われた

沈流亭があります

大内と毛利

二つの大家が交錯する歴史の聖地です

4泊5日の山口旅行。

主たる目的は「花燃ゆ」紀行ですが

脱線も何回かする予定です

最初の目的地は宿泊も兼ねた

湯田温泉

狐が池に浸かっている様を見た僧侶が

不審に思い池に手をいれたところ

お湯になっていました。

村人に話し、周辺を掘ったところ

そこには温泉がありました

これが湯田温泉の始まり

その逸話から至るところに

狐のオブジェがあり

なかでも湯田温泉駅前の像は

街のシンボル

今回宿泊したのは

プラザホテル寿

ここのお風呂は宿泊者のみ入浴可ですが

立ち寄り入浴を受け付けているホテルや

公共の入浴施設が充実しており

再訪したくなる魅力がありました

また、後の外務大臣井上馨や

詩人中原中也の出生地であり

俳人種田山頭火が愛した場所

その山頭火が日本酒を好んだことにちなみ

日本酒を口にしながら

名月を楽しみました

都市部の紅葉を見たくて

上田城公園に来ました。

紅葉祭りが開催中ですが

まだ色付きは不十分だったようです

堀に写る紅葉に期待しましたが

かすかな風により波だっていました。

残念

でも駐車場から見る

黄色の色付きと黒塗りの櫓は

見ごたえがありました。

来年は大河ドラマ館が立つ場所

今以上の賑わいに期待です。