先日、ある研修会で薬物依存に関するワークショップに参加しました。

その人は、誰も助けてくれる人がいなかったため、子どものころから20代前半まで様々な苦労をしていました。

もし子どものころに「助けてくれる人」がいたなら、その人はどんなふうに手をさしのべることができたのだろう?

どんなふうに声をかけることができたのだろう?

もし子どものころにそんな人に出会えるとしたら、どんなふうに手をかしてもらいたかったのだろう?

どんなふうに声をかけてほしかったのだろう?

そんなことを考え、感じる時間を過ごしました。

その途中で、「あ、これ、ワニなつ的にそのまま使えるんじゃないか」と思いました。いや、すぐにでもやってみたいと思いました。

先日、Tさんに「ワークショップ……」とタイトル案を書いたメモを渡したら、すぐに会場をとってくれました。

というわけで、はじめてのワークショップをやってみます。

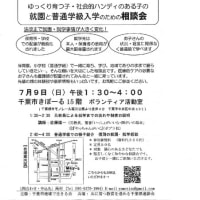

「明日までにチラシをつくって」と言われて作ったチラシを以下に貼り付けます。

◇

《ワークショップ 共に育ち学ぶ世界》

普通学級での13年の暮らしをふり返る

・・・0歳~30歳の流れのなかで・・・

「支援」のために、教室を分けることは必要でしょうか。

「支援」のために、子どもを分けることは必要でしょうか。

インクルーシブな社会とは、共に育ち、共に学び、共に生きる、

すべての人を包み込めるおおらかな社会のことです。

ところが、「特別支援」が進めば進むほど、膨大な数の子どもが分けられ、インクルーシブとは正反対の子ども社会がつくられていきます。

共に生きる社会を目指すなら、子ども同士が共に育つ「いま」を支えあうことが、なにより大切です。

子どもの「いま共に」を支えることなしに、将来の「共に」は生まれません。

特別な支援はいらない。特別な生き方をさせたくはない。

障害のある子どもと共に生きる日々のなかで、私たちが大切にしてきたことはなにか。

普通学級の生活を通して、私たちは子どもたちの未来にどんな贈り物を届けたいのか。

そんなことをいっしょに考えるためのワークショップ開催します。

2015年2月8日(日) 午後1時半~4時半

場所:千葉市

参加費:無料 (※ 保育はありませんが、子ども連れ参加歓迎♪)

司会進行:佐藤陽一

話題提供:仲井眞由美

主催:千葉市地域で生きる会&生活と教育を考える会

後援:共に育つ教育を進める千葉県連絡会

コメント一覧

kawa

yo

kawa

最新の画像もっと見る

最近の「ワニなつ」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- ようこそ就園・就学相談会へ(517)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(402)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(162)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(92)

- ホームN通信(103)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(68)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(86)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

- 定員内入学拒否という差別(99)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事