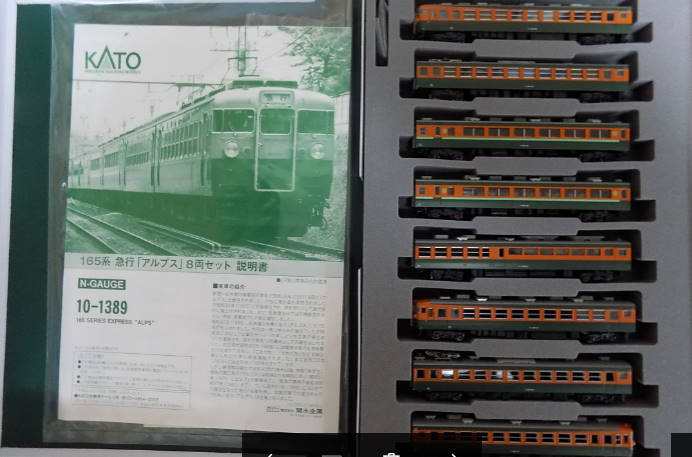

発売日からずいぶん遅れて一昨日KATOの10-1389 165系急行「アルプス」8両セットがようやく入線しました。

KATOの165系急行「アルプス」は初期のものだけで8両の基本編成が3本あります。

終焉期の7両編成が1本と付属編成の4両が2本

さらに、TOMIX製の12両が2本とMICROACEの非冷房が12両在籍していてかなりの大所帯です。

そこへ、今回、新たに入線の8両編成・・・。 なんだかんだで85両・・・ほとんどバカじゃね~か!

まあ、それはさて置き、

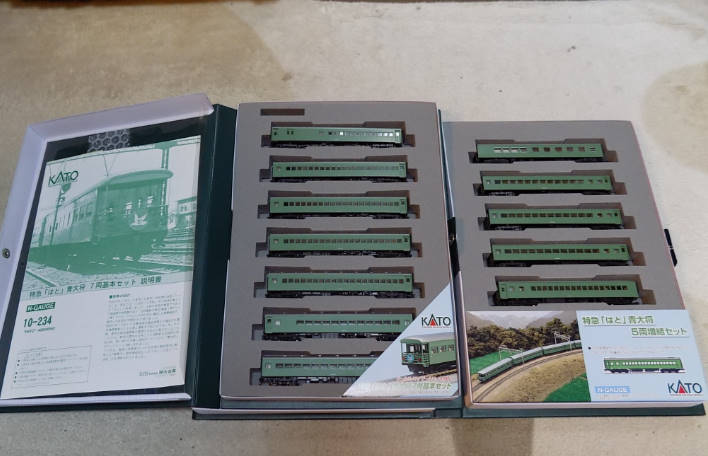

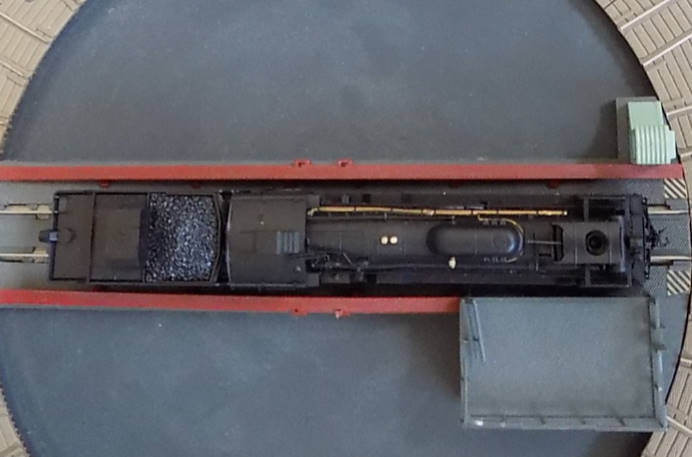

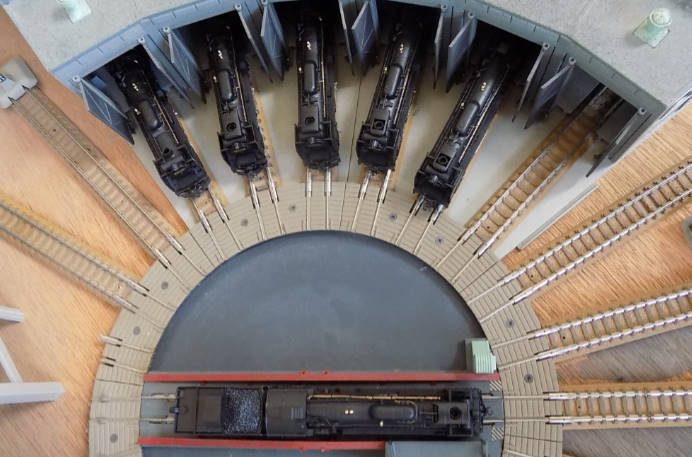

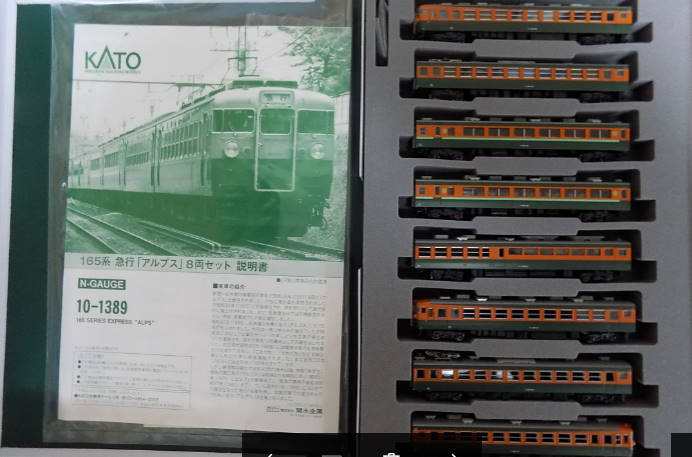

今回のブックケースから

中はこの様になっています。

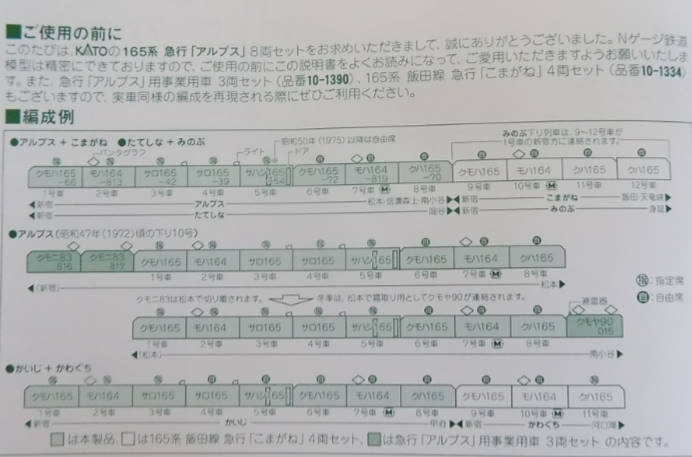

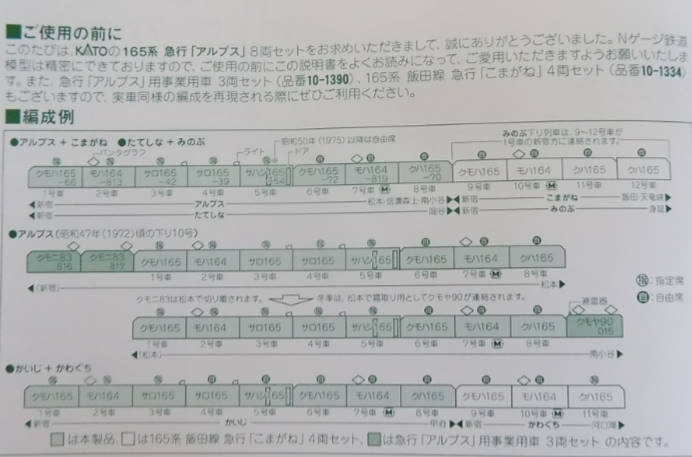

説明書です

編成図を拡大して

ここで、気づいたことが・・・サハシ165が逆じゃね!

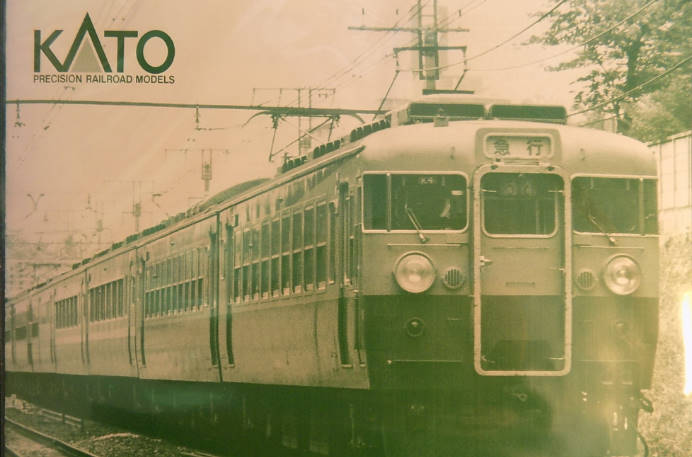

説明書の実車の写真は

そうだよね~ぇ。 逆側だけれども・・・こうでなくては・・・。

私は購入が遅かったからどなたか、クレーム付けたのかしら? 昨日のKATOさんのホ-ムページで訂正文が出ていました。。

それはさておき、取り付け部品です。 ドライバー、ジャンパー栓、前面ホロと胴受け

クモハ165の2両にはジャンパー栓を取り付けます。

先頭に出る車両は取り合えず、連結しないので胴受けを取り付けます。

先頭車はジャンパー付き、中間車はカプラーに干渉しない様に栓だけにしました。

反対側のクハ165には付属編成が連結されるので幌を取り付けます。

こちら側は撮影用に胴受けを取り付けましたが、撮影後取り外しました。

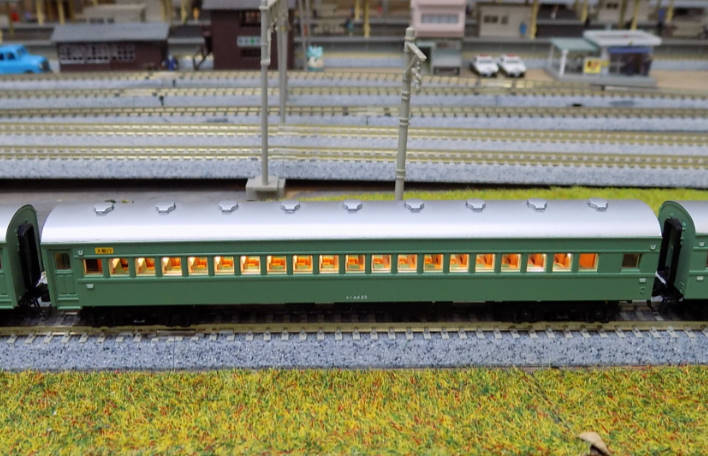

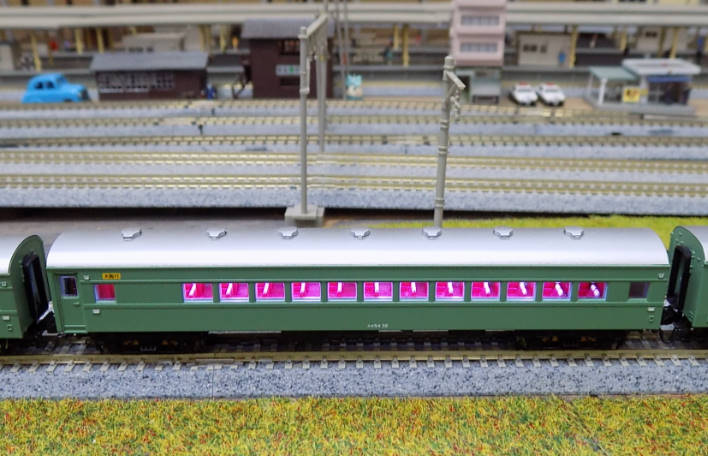

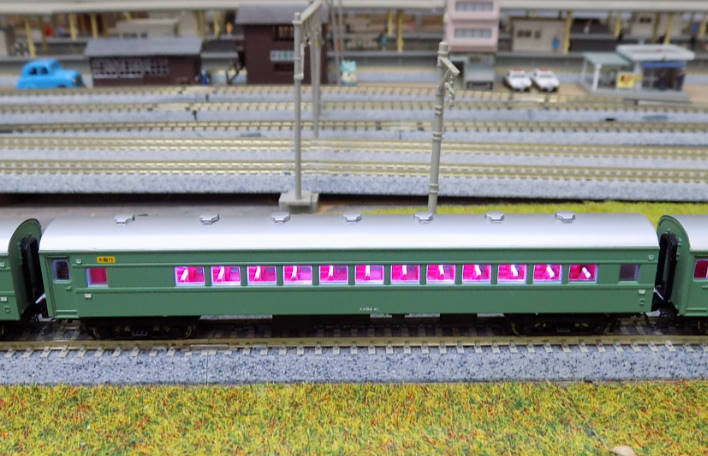

さて、線路に乗せて見ていきます。

最初は松本方のクハ165-70です。

前方から

横から

モハ164-819

クモハ165-72

サハシ165-54

サロ165-39

サロ165-42

モハ164-813

新宿方の先頭車でクモハ165-66

前方から

編成で

もう一態

松本まで一緒に来たクモニ83800は駅で切り離され

大糸線に入る際に先頭にクモヤ90が連結されます。

前側が霜取り用のパンタグラフです。

最後に正しくケースに入って棚へ入区しました。

今回の入線に合わせ、旧製品の付属編成1本をへ、ボディマウントの連結器を取り付け、新製品と連結可能にしました。

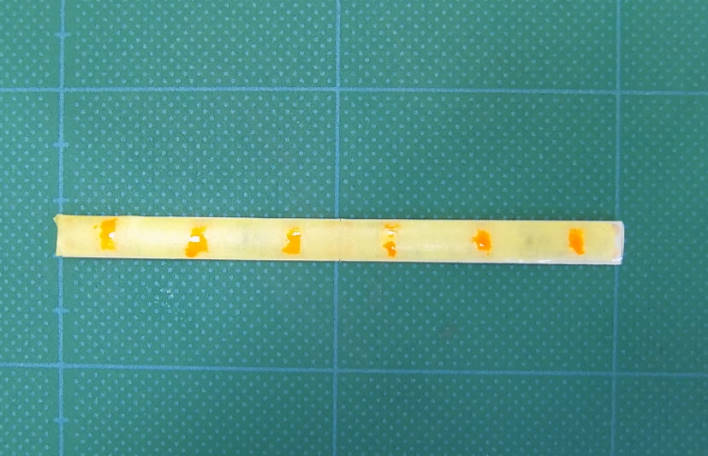

取り付けには、ゴム系接着剤を使用後、1.2mmのビスで床へ止めました。スカートも干渉しないように加工して取り付けて有ります。

同時に台車マウントのスノープロウも取り付けましたが位置関係を手直しが必要です。

気持ち高さが合っていませんが・・・。 左側が今回入線の新製品

連結は可能です。

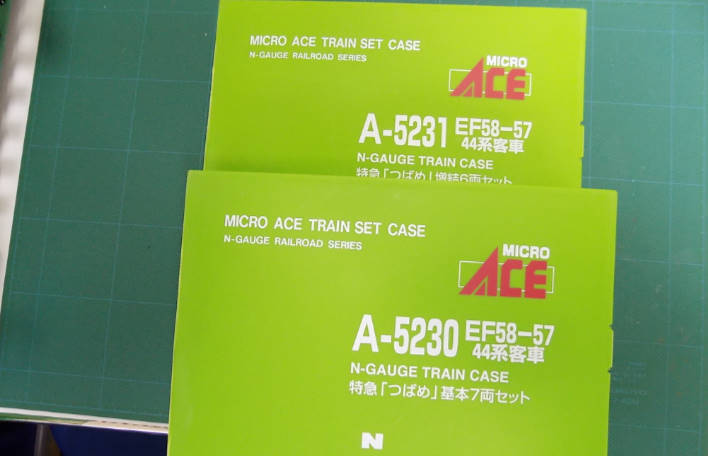

こちらの付属編成は、前々回のホビーセンター詣で、で購入したこちらのケースに入れ

この様になりました。 ブックケースは最新ですが中身は旧製品です。

今日はここ迄

KATOの165系急行「アルプス」は初期のものだけで8両の基本編成が3本あります。

終焉期の7両編成が1本と付属編成の4両が2本

さらに、TOMIX製の12両が2本とMICROACEの非冷房が12両在籍していてかなりの大所帯です。

そこへ、今回、新たに入線の8両編成・・・。 なんだかんだで85両・・・ほとんどバカじゃね~か!

まあ、それはさて置き、

今回のブックケースから

中はこの様になっています。

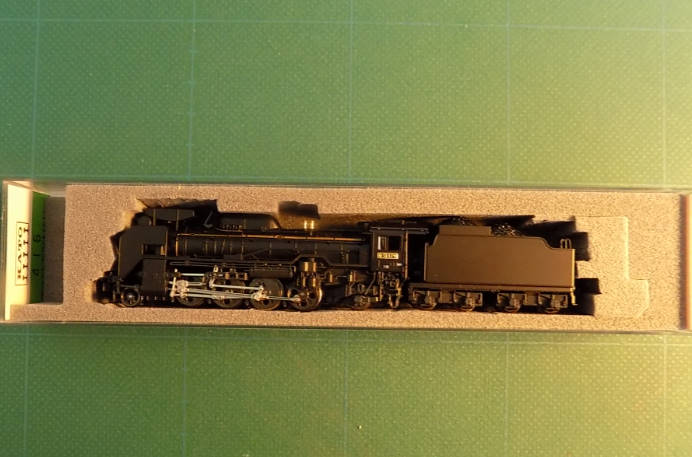

説明書です

編成図を拡大して

ここで、気づいたことが・・・サハシ165が逆じゃね!

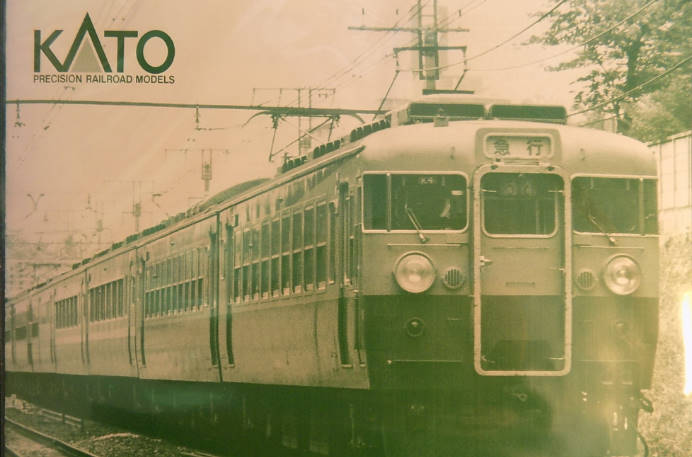

説明書の実車の写真は

そうだよね~ぇ。 逆側だけれども・・・こうでなくては・・・。

私は購入が遅かったからどなたか、クレーム付けたのかしら? 昨日のKATOさんのホ-ムページで訂正文が出ていました。。

それはさておき、取り付け部品です。 ドライバー、ジャンパー栓、前面ホロと胴受け

クモハ165の2両にはジャンパー栓を取り付けます。

先頭に出る車両は取り合えず、連結しないので胴受けを取り付けます。

先頭車はジャンパー付き、中間車はカプラーに干渉しない様に栓だけにしました。

反対側のクハ165には付属編成が連結されるので幌を取り付けます。

こちら側は撮影用に胴受けを取り付けましたが、撮影後取り外しました。

さて、線路に乗せて見ていきます。

最初は松本方のクハ165-70です。

前方から

横から

モハ164-819

クモハ165-72

サハシ165-54

サロ165-39

サロ165-42

モハ164-813

新宿方の先頭車でクモハ165-66

前方から

編成で

もう一態

松本まで一緒に来たクモニ83800は駅で切り離され

大糸線に入る際に先頭にクモヤ90が連結されます。

前側が霜取り用のパンタグラフです。

最後に正しくケースに入って棚へ入区しました。

今回の入線に合わせ、旧製品の付属編成1本をへ、ボディマウントの連結器を取り付け、新製品と連結可能にしました。

取り付けには、ゴム系接着剤を使用後、1.2mmのビスで床へ止めました。スカートも干渉しないように加工して取り付けて有ります。

同時に台車マウントのスノープロウも取り付けましたが位置関係を手直しが必要です。

気持ち高さが合っていませんが・・・。 左側が今回入線の新製品

連結は可能です。

こちらの付属編成は、前々回のホビーセンター詣で、で購入したこちらのケースに入れ

この様になりました。 ブックケースは最新ですが中身は旧製品です。

今日はここ迄