平成27年10月29日(木)

木曽路食べまくりバスツアー(1)

出発 : 平成24年10月27日(火)午前8時10分

名鉄バスセンター4階に集合、

バスセンター4階集合

バス2台(40数名 × 2台)

平日の昼間のため、我々同様老夫婦や年配のグループが多く、

それでも、若い女性のグループもかなり在り、3割程は

若い方達でした、、。

皆さん、和気藹藹、マナーがとても良く、各地での休憩後の

集合時間は必ず厳守され、楽しく旅が出来ました。

川上屋(恵那川)

川上屋の栗きんとん

最初に、恵那川に在る、栗きんとんで馴染みの「川上屋」へ、

栗きんとん、ふんわりどら焼き、栗蒸し羊羹、マドレーヌ、

ロールケーキ、クッキー、タルト、焼モンブラン、パイ、

栗おこわ等など、、、。眼映りしながら、あれも、これもと

最初から皆さん、財布の紐を緩めて、、、。

川上屋から、何と栗きんとん(≒200円)を1個試食付。

本日の1句

眼映りのせる栗菓子の多さ哉 ヤギ爺

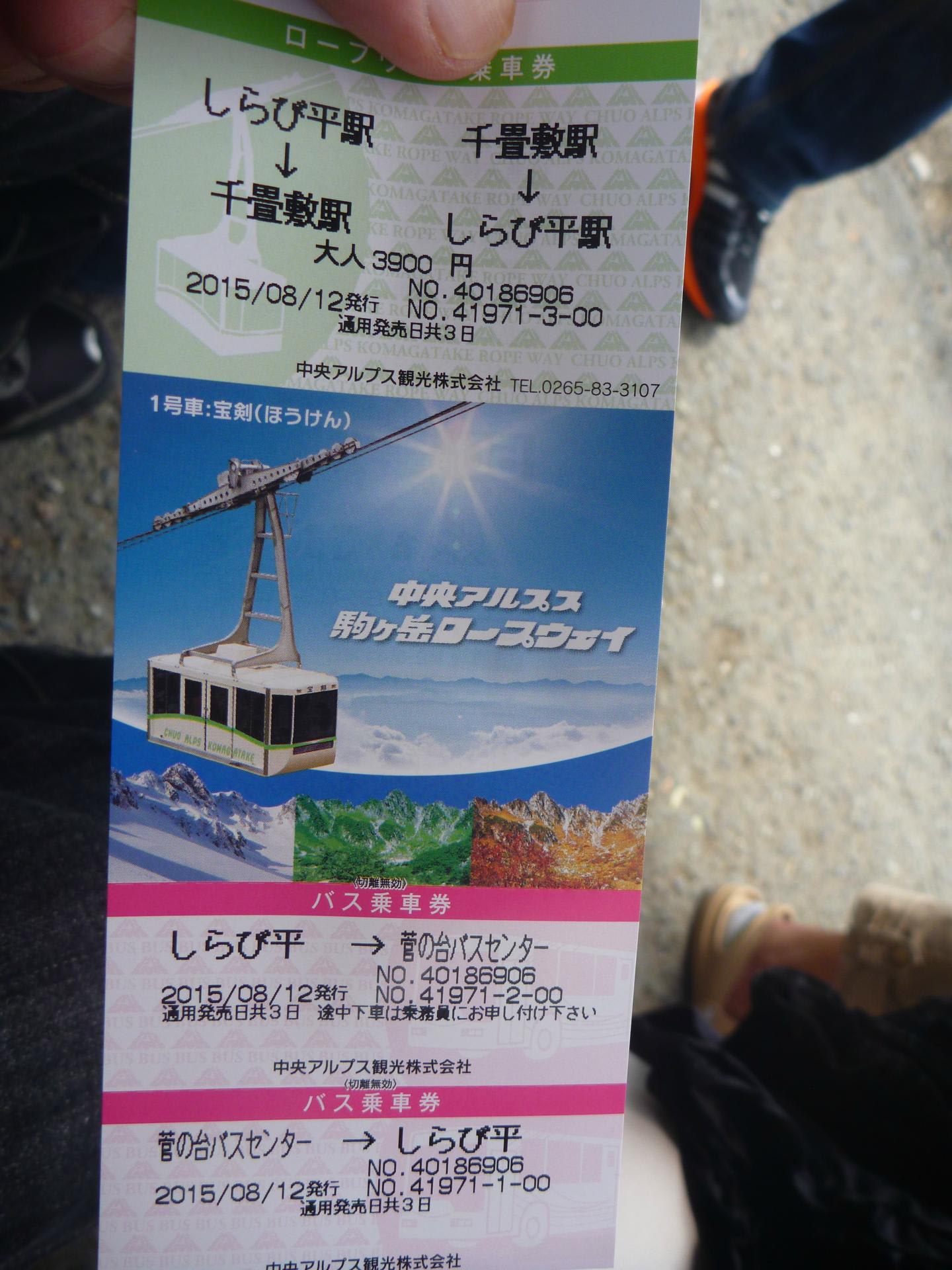

次に向かったのは、富士見台高原ロープウエイ(長野県下伊那)

天空の楽園「ヘブンス園原」標高1600mを小さなロープウエイ

7,8人乗り(全長2400m、高低差600m、15分、往復2,200円)

ロープウエイ乗場へ

今まさに全山、紅葉山で籠が小さいので全方向が見渡せるので

かなり絶景が楽しめる、、、。

索動の下奔り行く渓紅葉 ヤギ爺

索動(ロープウエイの事)

ロープウエイを降りると、ヘブンス園原、なだらかな高原が

広がり、平地には草紅葉、周りには紅葉山が、、、、

左手に2人乗りリフトが、前方へ下る、、

草紅葉リフトそろりと足の裏 ヤギ爺

右手に、ペアリフト(スキー場のリフトと同じ)が在り

早速、カミサンと2人で(所要≒8分)、、、

ゆっくり下って行くので足元の草紅葉が手に届きそう、、

実際は1m以上あります、、、。

中間点付近の途中、飛び降り禁止の掲示が、、、

この時、リフトが一瞬停止し、、私は思わず小さなバッグ

をおとし、下り口の係りの人に、、、。

すぐトランシーバで連絡、、、暫くして、リフトに乗って

無事手元に、、、 。 感謝です。

暫く散策後再びリフトでセンターハウスへ、、

少し冷えたので、コーヒーとおはぎ?で休憩を。

集合時間(12時20分)が気になり、慌ててロープウエイ乗場へ

ちなみに、帰りは乗る人がバラ付くので、1籠に二人づつで、

ゆっくり景色を堪能できます、、、。

ロープウエイ山頂駅

遅めの昼食(13時30分)目指し、「木曽路元越し」(中津川)へ

ツアーの目玉、松茸ずくし食べま栗は、次回へ、、、、。

木曽路食べまくりバスツアー(1)

出発 : 平成24年10月27日(火)午前8時10分

名鉄バスセンター4階に集合、

バスセンター4階集合

バス2台(40数名 × 2台)

平日の昼間のため、我々同様老夫婦や年配のグループが多く、

それでも、若い女性のグループもかなり在り、3割程は

若い方達でした、、。

皆さん、和気藹藹、マナーがとても良く、各地での休憩後の

集合時間は必ず厳守され、楽しく旅が出来ました。

川上屋(恵那川)

川上屋の栗きんとん

最初に、恵那川に在る、栗きんとんで馴染みの「川上屋」へ、

栗きんとん、ふんわりどら焼き、栗蒸し羊羹、マドレーヌ、

ロールケーキ、クッキー、タルト、焼モンブラン、パイ、

栗おこわ等など、、、。眼映りしながら、あれも、これもと

最初から皆さん、財布の紐を緩めて、、、。

川上屋から、何と栗きんとん(≒200円)を1個試食付。

本日の1句

眼映りのせる栗菓子の多さ哉 ヤギ爺

次に向かったのは、富士見台高原ロープウエイ(長野県下伊那)

天空の楽園「ヘブンス園原」標高1600mを小さなロープウエイ

7,8人乗り(全長2400m、高低差600m、15分、往復2,200円)

ロープウエイ乗場へ

今まさに全山、紅葉山で籠が小さいので全方向が見渡せるので

かなり絶景が楽しめる、、、。

索動の下奔り行く渓紅葉 ヤギ爺

索動(ロープウエイの事)

ロープウエイを降りると、ヘブンス園原、なだらかな高原が

広がり、平地には草紅葉、周りには紅葉山が、、、、

左手に2人乗りリフトが、前方へ下る、、

草紅葉リフトそろりと足の裏 ヤギ爺

右手に、ペアリフト(スキー場のリフトと同じ)が在り

早速、カミサンと2人で(所要≒8分)、、、

ゆっくり下って行くので足元の草紅葉が手に届きそう、、

実際は1m以上あります、、、。

中間点付近の途中、飛び降り禁止の掲示が、、、

この時、リフトが一瞬停止し、、私は思わず小さなバッグ

をおとし、下り口の係りの人に、、、。

すぐトランシーバで連絡、、、暫くして、リフトに乗って

無事手元に、、、 。 感謝です。

暫く散策後再びリフトでセンターハウスへ、、

少し冷えたので、コーヒーとおはぎ?で休憩を。

集合時間(12時20分)が気になり、慌ててロープウエイ乗場へ

ちなみに、帰りは乗る人がバラ付くので、1籠に二人づつで、

ゆっくり景色を堪能できます、、、。

ロープウエイ山頂駅

遅めの昼食(13時30分)目指し、「木曽路元越し」(中津川)へ

ツアーの目玉、松茸ずくし食べま栗は、次回へ、、、、。