外は小雪が舞っていて寒いので作業継続です。晴れたらウォーキングのつもりでしたが血圧が急上昇したら一大事なので中止です。

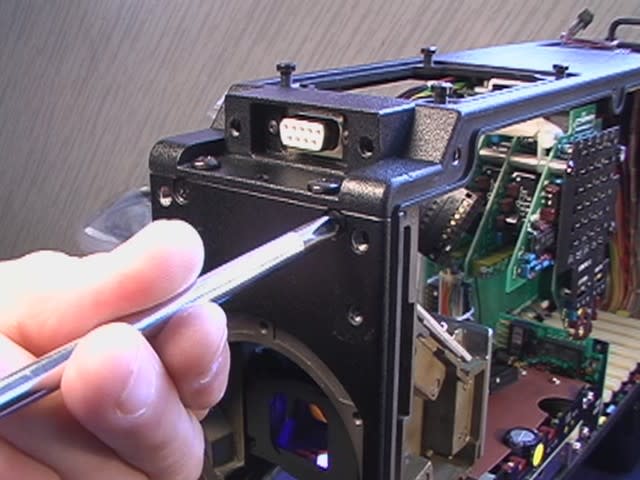

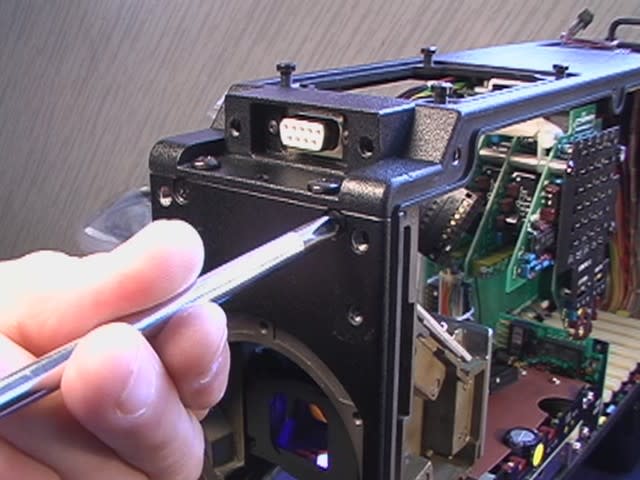

カメラ内部の部品の取り付けから。INCOM&TALLYとMIC AMPは一緒になっていて簡単です。

ビスは下から4本締めます

コネクタを入れます。すぐ近くにあるので間違えることはありません。

これはMIC AMP用 INCOM&TALLYも忘れずに

配線のサポートです。ビスはこの他にもう一本止めます。

そこに見える電解コンデンサーの結束は切らなくて済んだのに

GEOMETRIC基板も簡単に固定できます。

この基板の取り付けサポートはここに付いていたのを使用

問題は光学ブロック。右が移植する79Eに入っていた物。左が今回使う予備品です。

構造は全く同じ

使う方をクリーニング。軽い掃除はしてありますが今日は徹底的にきれいにします。水、レンズクリーニング液、消毒用アルコール、ガラスマイペットまで動員。ローパスフィルターは両方クリーニングしましたが予備品に付いていた方を使います。

専門家が見たら卒倒しそう

せっかくきれいにしたので珍しく手袋着用。

きれいになったなあ

一服。

きれいになった光学ブロックを取り付けます。

ビスを落としてしまうので手袋はやめ

IRISのセンサーだと思います。

極性の有無を確認要

これは移植元の撮像管ユニットです。アルミのホルダーが腐食していますが撮像管はアワーメーターを信じるとまだ十分使えると見ました。

撮像管を抜いて予備のホルダーに引越し

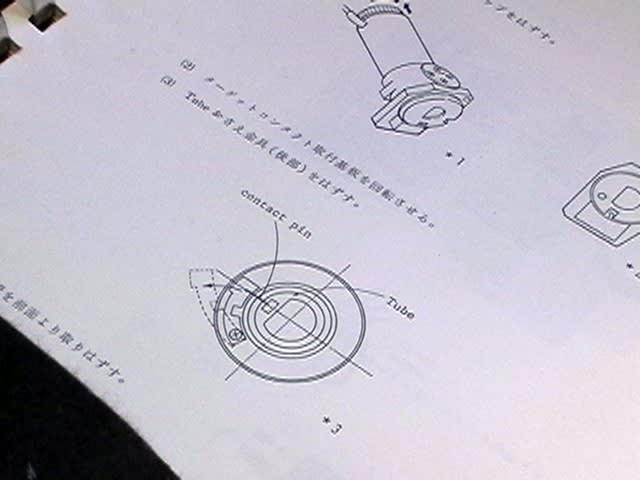

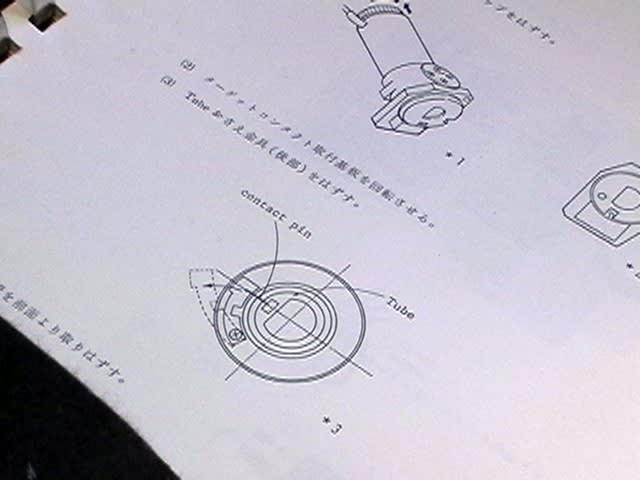

撮像管の交換手順はマニュアルにあります。

これが無いと分解は不可能

「アッセンブリ前面キャップをはずす。」なるほど。

以後マニュアルの上で作業を進めます。

「ターゲットコンタクト取付基板を回転させる。」ふむふむ。HL-95はここで超細い銅線を切っちゃったっけ。

慎重に基板を回転させてスリップリングを退。、このスリップリングも怖いなあ。これで撮像管が抜けるはずだけど、固着してるみたい。

抜けました。ピッカピカです。"DIODEGUN PLUMBICON XQ3427" 79Eは何度もいじってきましたが撮像管自体は初めて見ました。R,G,Bそれぞれ専用なんですね。

3本抜いたところで記念写真。写真ではわかりませんがゲッターはまだしっかりしています。*真空管は製造時に内部を超高真空にする工程があって、詳しくは知りませんがガラス内の一部がミラー状になっている部分が記憶ではゲッター。劣化した管はこれが小さくなっています。真空管を割るとこれが一瞬で消えます。

次は予備品からホルダーを失敬します。撮像管がどんな状態か気になります。

またしても一大事! 予備品を分解するときターゲットコンタクトのプラスチックのビスが、頭が取れちゃったあ。しかもこれだけじゃなく他のふたつも。どうしよう。

それは後で考えるとして、抜いた撮像管は。ゲッターがほとんど残っていません。どれも寿命です。

プラのビスはどうしたかというと、予備品から取って交換しました。と、話は簡単ですが頭が取れたプラスチックのビスを抜き取るのは大変でした。長く残っていたビスはアルコールを浸み込ませてからピンセットで少しづつ回し、短く切れたビスはクラフトカッターを食い込ませて回してなんとか取り出しました。予備品から抜くには同じくアルコールを浸み込ませて、それこそ息を止めて慎重にゆるめました。

これが苦労して抜いたビス。

予備があるというのはありがたいものです。銅線に気をつけて締め付けます。

手を焼かせたビスを記念撮影。

3連休、といっても年金暮らしには関係ありませんが毎日こんなことをやっています。現役時代は工場の機械設備の保守をしていたので連休に出勤して機械の修理なんて日常茶飯事でした。ゴールデンウィークに4日出勤して好きな仕事じゃないけど残業手当結構な額になったのも遠い思い出です。

カメラ内部の部品の取り付けから。INCOM&TALLYとMIC AMPは一緒になっていて簡単です。

ビスは下から4本締めます

コネクタを入れます。すぐ近くにあるので間違えることはありません。

これはMIC AMP用 INCOM&TALLYも忘れずに

配線のサポートです。ビスはこの他にもう一本止めます。

そこに見える電解コンデンサーの結束は切らなくて済んだのに

GEOMETRIC基板も簡単に固定できます。

この基板の取り付けサポートはここに付いていたのを使用

問題は光学ブロック。右が移植する79Eに入っていた物。左が今回使う予備品です。

構造は全く同じ

使う方をクリーニング。軽い掃除はしてありますが今日は徹底的にきれいにします。水、レンズクリーニング液、消毒用アルコール、ガラスマイペットまで動員。ローパスフィルターは両方クリーニングしましたが予備品に付いていた方を使います。

専門家が見たら卒倒しそう

せっかくきれいにしたので珍しく手袋着用。

きれいになったなあ

一服。

きれいになった光学ブロックを取り付けます。

ビスを落としてしまうので手袋はやめ

IRISのセンサーだと思います。

極性の有無を確認要

これは移植元の撮像管ユニットです。アルミのホルダーが腐食していますが撮像管はアワーメーターを信じるとまだ十分使えると見ました。

撮像管を抜いて予備のホルダーに引越し

撮像管の交換手順はマニュアルにあります。

これが無いと分解は不可能

「アッセンブリ前面キャップをはずす。」なるほど。

以後マニュアルの上で作業を進めます。

「ターゲットコンタクト取付基板を回転させる。」ふむふむ。HL-95はここで超細い銅線を切っちゃったっけ。

慎重に基板を回転させてスリップリングを退。、このスリップリングも怖いなあ。これで撮像管が抜けるはずだけど、固着してるみたい。

抜けました。ピッカピカです。"DIODEGUN PLUMBICON XQ3427" 79Eは何度もいじってきましたが撮像管自体は初めて見ました。R,G,Bそれぞれ専用なんですね。

3本抜いたところで記念写真。写真ではわかりませんがゲッターはまだしっかりしています。*真空管は製造時に内部を超高真空にする工程があって、詳しくは知りませんがガラス内の一部がミラー状になっている部分が記憶ではゲッター。劣化した管はこれが小さくなっています。真空管を割るとこれが一瞬で消えます。

次は予備品からホルダーを失敬します。撮像管がどんな状態か気になります。

またしても一大事! 予備品を分解するときターゲットコンタクトのプラスチックのビスが、頭が取れちゃったあ。しかもこれだけじゃなく他のふたつも。どうしよう。

それは後で考えるとして、抜いた撮像管は。ゲッターがほとんど残っていません。どれも寿命です。

プラのビスはどうしたかというと、予備品から取って交換しました。と、話は簡単ですが頭が取れたプラスチックのビスを抜き取るのは大変でした。長く残っていたビスはアルコールを浸み込ませてからピンセットで少しづつ回し、短く切れたビスはクラフトカッターを食い込ませて回してなんとか取り出しました。予備品から抜くには同じくアルコールを浸み込ませて、それこそ息を止めて慎重にゆるめました。

これが苦労して抜いたビス。

予備があるというのはありがたいものです。銅線に気をつけて締め付けます。

手を焼かせたビスを記念撮影。

3連休、といっても年金暮らしには関係ありませんが毎日こんなことをやっています。現役時代は工場の機械設備の保守をしていたので連休に出勤して機械の修理なんて日常茶飯事でした。ゴールデンウィークに4日出勤して好きな仕事じゃないけど残業手当結構な額になったのも遠い思い出です。