先日、松川村立松川中学校の校歌の歌詞を偶然目にしたことがきっかけで、調べに行った先は一関市東山町松川にある「石と賢治のミュージアム 太陽と風の家」。

そこで、藤野館長さんから松川の校歌の作詞作曲の先生が著名な先生方が手がけていることを教えていただきました。

まず、旧松川小学校(S22~S33.10.31)の校歌を作詞したのは鈴木彦次郎先生(1898~1975)。

作家で帝国大学時代、川端康成らと第六次「新思潮」を発刊し、新感覚派と呼ばれる文学活動を開始した方です。昭和19年盛岡に疎開していました。

旧松川小学校と旧松川中学校の校歌は下総皖一(しもふさかんいち)先生(1898~1962)が作曲しました。

作曲家で音楽教育者。東京音楽学校(現東京芸術大学)卒業後、童謡、文部省唱歌を数多く作曲しました。総作曲数は1000曲以上。代表作品には「ゆうやけこやけ」「たなばたさま」「兎のダンス」があります。

旧松川中学校(S22~S33.10.31)校歌の作詞をしたのは歌人で宮沢賢治の親戚でもある関登久也(せきとくや)先生(1899~1957)。

賢治と親交があり、戦後賢治の研究誌「農民芸術」を刊行しています。

関先生は賢治と活動を共にした人物として知られ、「宮沢賢治素描(そびょう)」は賢治を研究する上での必読書となっており、同館の双思堂文庫に貯蔵されています。

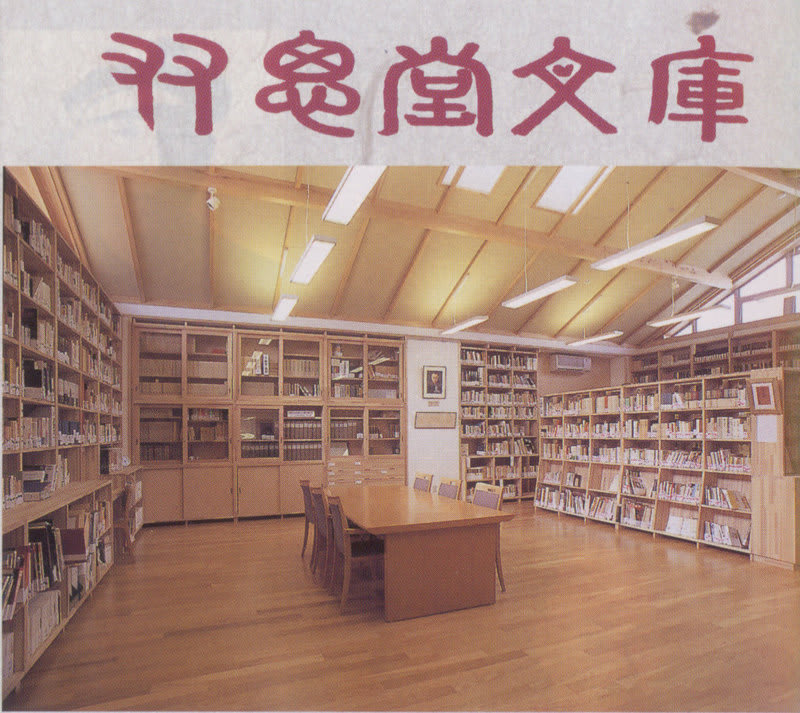

双思堂文庫は平成15年に完成。賢治研究の第一人者新潟大学名誉教授、斎藤文一先生が5500冊と鈴木實先生が3000冊自ら研究した本を寄贈された書物からなります。

斎藤先生は賢治が晩年技師として東北砕石工場で命をかけて働いたこの東山が賢治を勉強するのにふさわしいと思ったこと、賢治を東北砕石工場に招いた鈴木東蔵さんの長男である鈴木實先生も研究して集めてきた本を東山町にと思い、その二人の熱い思いに基づいて双思堂文庫は創設されました。

旧東北砕石工場

二つの校歌から賢治にいたるまでいろいろな人物や思いを知ることができ勉強になりました。

ただ岩手県内では学校の統合や廃校など1年に20校ずつ減少していると聞きました。それとともにすばらしい先生方の作詞作曲した校歌もしだいに消えてしまうのは残念なことです。

二つの校歌はまだ一部にすぎないのではないでしょうか。

一関市東山町松川にある「石と賢治のミュージアム 太陽と風の家」では2月6日(日)、小学生以上を対象に自分だけのオリジナル箸(マイ箸)を製作する「小さなエコ・わたしの箸作り講座」を開催します。

日本の食卓にかかせない箸。今回の講座は日本の文化である箸をとおして、木や自然を大切にする心を養い、地球を守るため自分からはじめる小さなエコの取り組みや地球温暖化防止を目的に企画されています。

講師は同市大東町鳥海で家具や木工品の製作を手がける「クラムボン ウッドワークス」の佐藤洋一郎さんです。

大東町の興田公民館などで子どもたちに紙飛行機の作り方を教えるなどの活動も行っています。

当日はひのきの箸作りに挑戦します。

この機会に小さなエコに一歩踏み出してみませんか?

1.日時:平成23年2月6日(日)10:00~11:30

受付 9:30~

2.会場:石と賢治のミュージアム

東山町松川字滝ノ沢149-1

3.内容:わたしの箸作り(ひのき)

4.対象者:小学生以上20人

5.参加費:一人200円(材料費)

6.持ち物:カッター(木を削るため)か小刀

7.申込期間:1月18日~30日

8.申込先:石と賢治のミュージアム

TEL 0191-47-3655 FAX 0191-47-3944

今日は町内で古民家民宿を営む三澤さんが雪景色の幽玄洞の写真を撮影しに来てくれました。

今年に入ってからは昨日まで天気が続いていましたが、昨夜から雪が降り続いていて幽玄洞周辺は水墨画のような景色で包まれています。

古民家民宿の三澤さん

三澤さんの営む民宿は幽玄洞から前沢方面に車で10分ほどの所にあります。

オープンして2年半になる古民家民宿では三澤さんの家の果樹や花、田んぼ、周辺の景色、町内の観光地など様々な記事をブログで紹介していますので、三澤さんのブログもぜひご覧下さい。

http://misawa.blog.ocn.ne.jp

オープン当初はダチョウを飼育していましたが3月からは孔雀を飼育する予定だそうですので、その時はまたおじゃましたいと思います。