妻がまた江戸の実家に出かけて行く。

私はJR鎌倉駅に妻を送る。

あれ、こんな掲示は以前なかったよ。

この踏切で危険な行為に及ぶ観光客が多いのだろうね。

最近は本当にすごいから。

長谷駅の踏切。

長谷駅は近年工事があって、外壁が様変わりした。

おそらくケイミューって会社の外壁材を使っている。新建材の一種だが、そうは見えず、最近かなり人気。

江ノ電早く通過してーー。

六地蔵の三叉路を入る。

鎌倉駅西口で妻を下ろして、私は今小路へ。

今小路から横大路へ。

今小路より横大路は狭いのよね。

大路なのにさ(笑)

でも今小路は今大路とも呼ばれる。

若宮大路が中心にあって、東に小町大路、西に今大路(=今小路)という3大路並列の法則と覚えましょう。

横大路をどんどん奥へ。

横大路途中のTOMOパーキングにクルマを停める。

前は川喜多映画記念館。

横大路を歩いて抜ける。

小町通り北端。

鶴岡八幡宮西側の道路を行く。

ここをご存じですか?(↓) 鴬吟亭だ。

鶴岡八幡宮で挙式したい人はまずはこちらへ。

これで「おうぎんてい」と読む。

なぜ鶯と書くのか?

それはここが鶯ヶ谷という場所だから。

八幡宮のすぐ近く。

実朝が鶯の初音を聴いたからその名前が付いたと言われる。

下の地図を御覧ください。

丸で囲った場所が鶯ヶ谷だ。八幡宮からすぐ。

八幡宮のすぐとなりというのに、どこかウソみたいにそこだけで閉じた場所。

ここを上がる(↓)。

八幡宮の神官である大伴家の屋敷がかつてあったらしい。

かなりの階段だ。

途中にあるのは、志一稲荷。

お狐様関連の話にご関心ある方は自分で調べてね。

先を急ぐ。

この鶯ヶ谷って、そこに住む人がすごくそこを大事にしているのがわかる。

独特な雰囲気をもっているので、あまりお邪魔しちゃいけないような気がしてきた。

江戸時代までおられたという、大伴家の何か遺跡のようなものはあるのだろうか?

かなりの階段を上がって行くよ。

もう助けて。

しんどくなってきたわ(笑)。

振り返ると、こんな状態(↓)。

かなり上がって来たね。

でもまだ上がる。

迷路みたい。

どうなってるの?

上がる上がる(笑)。

振り返ってみる。

ね、どこか秘密めいているでしょう?

鎌倉市内中心部にありながら、小さなワンダーランド鶯ヶ谷。

これぞ鎌倉の魅力。

すごいよね。

こっちも、あっちも階段だらけ。

それもみんな細いし。

ここから先は一軒家の私道っぽいので、やめておきましょう。

坂を下りる。

また八幡宮の駐車場横に出て来た。

北上してまた別の道へ。

あ、有風亭の青木さん。

鎌倉に人力車は多いが、今やその中でレジェンドとなった青木さん。

市内中心部にある人力車とは異なり、有風亭だけは客引きはしない。

有風亭はこちら(↓)の坂道の左手の建物。

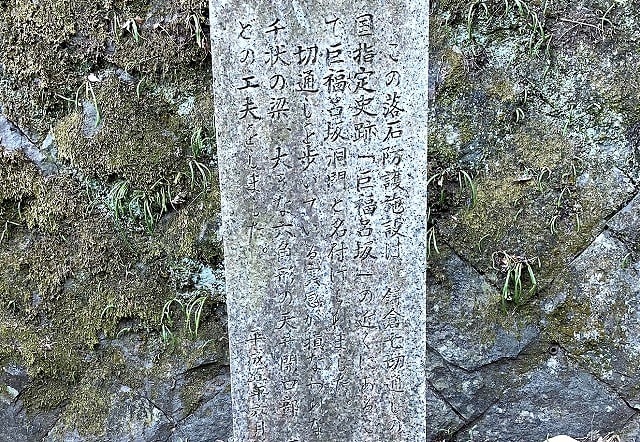

この坂道は旧巨福呂坂だ。

これが鎌倉七口と呼ばれる有名な切通のひとつの旧巨福呂坂だ。

巨福呂坂といえば今は二車線道路になっているが、それはあとからつけられたもの。旧巨福呂坂は新道の西側を並行して通っている。

今私はその旧巨福呂坂を息を切らして上がっている(←司馬遼太郎的文章(笑))

旧道は新道よりかなり急傾斜だ。

やがてこんなところに来る。

正面右が旧巨福呂坂。左はいつか長々とご紹介した横須賀海軍水道みちの送水管を通す、巨福呂坂隧道南側出口である。

送水管ができた頃にはすでに新道工事は終わっていたが、この旧道もまだそのころは生きていたと思われる。

しかし現在ではこの旧道はこの先で私道化し、通行不可になっているわー。

その経緯が不思議だけど。。。大昔からの天下の公道が私道になるって。

ではまずはこちら。水道関連ね。

海軍水道時代からの名残で、ここは鎌倉市内ながら、歴史的経緯からして横須賀水道局の管理下にある。

では旧道の巨福呂坂をさらに上がりましょう。

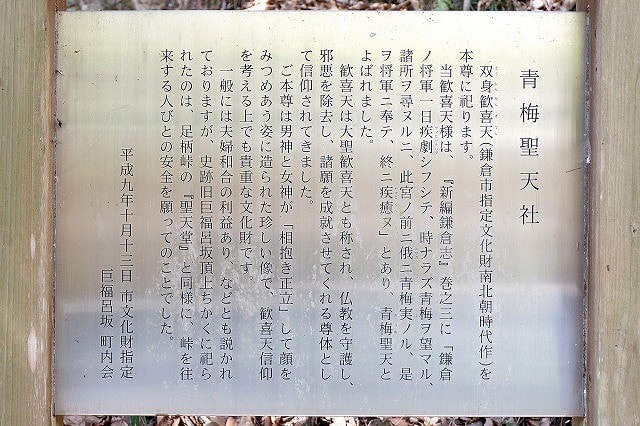

ここは青梅聖天社。

あとでまたお参りに来るからね。

ちょっと暑いよ。

急坂を上っているからね。

坂が急すぎる。旧道はきついわ~。

まだあるのぉ~。

道祖神や庚申塔がいっぱい。

今は細かく見ていられないので先へ。

いよいよ最後か。

刃物を研いでくれるらしい。

本阿彌流佐々木派の秋田さん。

かなりの有名人ですよ。

あなたもまずは日本刀を買って、秋田さんに研いでもらってはいかがでしょう?

ここから先は無理。私有地なのである。

戻りましょう。

旧道の坂を下る。

再び地図で新道(巨福呂坂切通)と旧道(旧巨福呂坂)の関係をご確認ください。

こちら(↓)が新道だ。

よくこれを巨福呂坂のトンネルという人がいるが、それはあまり正しくない。

トンネルじゃないんだよね。

天井は開いている。

これは切通の崖の単なる落石防護施設(↓)。

これ(↓)が巨福呂坂の上から新道の切通を見たところ。

右側に見えるの(↑)が海軍水道みちの送水管のための隧道の上側の出口。

先ほど見たの(↓)は旧道の途中にあった、送水管のための隧道の下側の出口。

また戻って新道に沿ってある隧道の上側の出口(↓)。

新道が出来てすぐの頃(明治時代後半)は、旧道もまだ生きていて、それが今の新道にこのあたりでつながっていたのだ。

そしてその横にこの送水管がつけられたと思われる。

新道の明り。私が「トルコの国旗」と呼ぶ旧鎌倉町の町章で、月と星。

ここを上に抜けたら建長寺だ。

建長寺の場所はそれができる前は鎌倉の外。坂を上った切通の先にあった。

もともとは刑場があったところだ。地獄谷とも呼ばれた。

臨済宗を日本に普及させたかった中国僧蘭渓道隆と、何か新しいもので人心を一新したかった北条時頼のコラボにより、建長寺が1253年に創建される前は、なんとも暗い鎌倉の外の場所だったのだ。

【つづく】