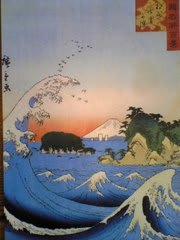

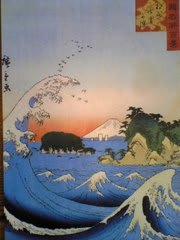

江の島は七里ガ浜に立てばよく見える。歩いても行ける。最初の画像は広重の有名な作品のひとつ、七里ガ浜から見た江の島の図で、ウチの台所に飾ってある。私が日本美術のコレクターとして名前が売れ始めた頃、クリスティーズでニューヨークの某巨大美術館の代理人と二人で争い私が競り落としたものである。以後、私のHiroshige/Hokusai蒐集家としての名声は高まった・・・なんてことは絶対ない。これは複製である。非常にお安いものだ。誰でも買える。

我が七里ガ浜から見た江の島の形は、基本的に今もあまり変わらない。変わったのは周囲に建物が増えたこと、緑が少なくなったことだろうか。自宅からは歩いても行ける。我が家から最寄の七里ヶ浜駅から江ノ電に乗ったら次の次の次の駅、江の島駅で下車だ。21世紀にして信じられないくらいスローで、バス停のように駅が並ぶ電車で3駅だから、距離的には十分歩けるのである。しかも江ノ電は運賃がでたらめに高い。この3駅で210円だ。出来ることなら歩こう。しかし今回はちょっと急いでいたので、我々夫婦は江ノ電に乗った。

江ノ電を江の島駅で降りる。江の島駅は江の島にない。矛盾だ。江の島駅は江の島そばの陸地にある。江の島駅から徒歩で江の島がすぐ近くなので、これでも許される。江の島駅前の商店街を抜けると江の島が画像(上)の如くすぐに見えて来る。

江の島に向かって橋を渡って行くと、江の島側の橋のたもとそばにこんな建物(下)が見えて来る。「江の島アイランドスパえのすぱ」と言う。なんとも俗っぽい建物である。広重、いや鎌倉時代には東西を行き来する旅人が立ち寄ることを楽しみにしたという由緒正しき江の島にしては、「洋風」とは言えるものの完全に様式無視、でたらめな建築である。「どうして日本の観光地って、皆こうなのだろう? やぁ~ねぇ~」などと夫婦で言い合いながら江の島入りした。これが初めてというわけではない。しかしスケジュールの関係で急ぎ足ながら、徒歩で全体を見て回るというのは、初めてのことなのだ。

島に脚を踏み入れてみてわかった。結論から言うと、入り口の温泉ビルだけでなく、島全体が非常に俗っぽいのである。昔から様々な観光客参拝客が訪れる俗っぽい場所だったのだろう。

これがすぐに見えて来る出来立てホヤホヤの弁財天様。新品の墓石みたいにピカピカ ツルツル

ツルツル

なのだ。なんだか有り難味が少ない。

なのだ。なんだか有り難味が少ない。

江の島は遠くから見ると小さな島だが、中に入り込むと立派なものだ。島内のアップ・ダウンはかなりのものである。上に登るのがキツイと思う人には「エスカー」なる乗り物がある。文句ばかりで恐縮だが、「エスカー」という言葉はちょっと変である。escalatorから切り取った言葉であることはわかるが、単語は切れるところと切れないところがある。まあ「テレビ」も同じようなものだが。

次は龍宮大神。ここではいちいち紹介できないが、江の島は入り口から奥までお宮さんや大師様だらけで、他にもたくさん見所があるのだ。この龍宮大神は、大きな岩を組み、その岩から龍を生やしたものだ。作られてからまだ何年も経ていないらしいものだ。

次が江の島大師様。紅白の幕がついて、新築マンションの販売現場のようだった。隣接して世界の貝博物館があり、貝を売っている。ここまで島を登って来ると、それなりの運動量も必要で参拝する人の数も減る。多くの人は島の入り口付近のみやげ物店まで来てそれで帰ってしまうようだ。

江の島大師様はほぼ島の最高地点にある。ここから島の周遊道をさらに進むと今度は道が急な下りになる。眼下には相模灘が拡がる。両側にはみやげ物店が並ぶ。多くは飲食店で、楽しい魚介類の料理を食べさせてくれる。

急坂を下りきったら、海抜ほぼ0m地帯である。釣りをする人もとても楽しそうだ。明るい平らな岩場で釣りやすそうだ。そんなに混んでもいないし、楽しい日を過ごせそうである。ここの近くに岩屋の洞窟もあり、中に入るのは有料だが楽しめる。島を登って降りて洞窟を訪れ、また登って降りて帰る手段もあるが、陸地から船で一気に岩屋の洞窟へ入るという手もあるらしい。ちょっとつまらない気もするが。

さて、またこの岩場から島をよじ登って下って陸地に帰らねばならない。島内散歩を急いでいたのは、その後にインド料理を食べる予定があったからだ。レストランは次回が3度目になるパラソル。七里ガ浜Nさんという人に紹介されて訪れ、我ら夫婦はすっかりここが気に入った。江の島から見るとすぐ対岸で、住所は片瀬海岸である。夫婦でおいしいインド料理を食べ、ビールを飲み、江ノ電に乗って帰った。下の画像はパラソルの会員券。100円で作れて、お店が存続している限り永遠に割引が効く。

パラソルについてはかつて紹介したのでここでは省略する。興味ある方はこちらをどうぞ: http://blog.goo.ne.jp/kama_8/e/923c66c3fe48f9607949dc7f10be7578

我が七里ガ浜から見た江の島の形は、基本的に今もあまり変わらない。変わったのは周囲に建物が増えたこと、緑が少なくなったことだろうか。自宅からは歩いても行ける。我が家から最寄の七里ヶ浜駅から江ノ電に乗ったら次の次の次の駅、江の島駅で下車だ。21世紀にして信じられないくらいスローで、バス停のように駅が並ぶ電車で3駅だから、距離的には十分歩けるのである。しかも江ノ電は運賃がでたらめに高い。この3駅で210円だ。出来ることなら歩こう。しかし今回はちょっと急いでいたので、我々夫婦は江ノ電に乗った。

江ノ電を江の島駅で降りる。江の島駅は江の島にない。矛盾だ。江の島駅は江の島そばの陸地にある。江の島駅から徒歩で江の島がすぐ近くなので、これでも許される。江の島駅前の商店街を抜けると江の島が画像(上)の如くすぐに見えて来る。

江の島に向かって橋を渡って行くと、江の島側の橋のたもとそばにこんな建物(下)が見えて来る。「江の島アイランドスパえのすぱ」と言う。なんとも俗っぽい建物である。広重、いや鎌倉時代には東西を行き来する旅人が立ち寄ることを楽しみにしたという由緒正しき江の島にしては、「洋風」とは言えるものの完全に様式無視、でたらめな建築である。「どうして日本の観光地って、皆こうなのだろう? やぁ~ねぇ~」などと夫婦で言い合いながら江の島入りした。これが初めてというわけではない。しかしスケジュールの関係で急ぎ足ながら、徒歩で全体を見て回るというのは、初めてのことなのだ。

島に脚を踏み入れてみてわかった。結論から言うと、入り口の温泉ビルだけでなく、島全体が非常に俗っぽいのである。昔から様々な観光客参拝客が訪れる俗っぽい場所だったのだろう。

これがすぐに見えて来る出来立てホヤホヤの弁財天様。新品の墓石みたいにピカピカ

ツルツル

ツルツル

なのだ。なんだか有り難味が少ない。

なのだ。なんだか有り難味が少ない。

江の島は遠くから見ると小さな島だが、中に入り込むと立派なものだ。島内のアップ・ダウンはかなりのものである。上に登るのがキツイと思う人には「エスカー」なる乗り物がある。文句ばかりで恐縮だが、「エスカー」という言葉はちょっと変である。escalatorから切り取った言葉であることはわかるが、単語は切れるところと切れないところがある。まあ「テレビ」も同じようなものだが。

次は龍宮大神。ここではいちいち紹介できないが、江の島は入り口から奥までお宮さんや大師様だらけで、他にもたくさん見所があるのだ。この龍宮大神は、大きな岩を組み、その岩から龍を生やしたものだ。作られてからまだ何年も経ていないらしいものだ。

次が江の島大師様。紅白の幕がついて、新築マンションの販売現場のようだった。隣接して世界の貝博物館があり、貝を売っている。ここまで島を登って来ると、それなりの運動量も必要で参拝する人の数も減る。多くの人は島の入り口付近のみやげ物店まで来てそれで帰ってしまうようだ。

江の島大師様はほぼ島の最高地点にある。ここから島の周遊道をさらに進むと今度は道が急な下りになる。眼下には相模灘が拡がる。両側にはみやげ物店が並ぶ。多くは飲食店で、楽しい魚介類の料理を食べさせてくれる。

急坂を下りきったら、海抜ほぼ0m地帯である。釣りをする人もとても楽しそうだ。明るい平らな岩場で釣りやすそうだ。そんなに混んでもいないし、楽しい日を過ごせそうである。ここの近くに岩屋の洞窟もあり、中に入るのは有料だが楽しめる。島を登って降りて洞窟を訪れ、また登って降りて帰る手段もあるが、陸地から船で一気に岩屋の洞窟へ入るという手もあるらしい。ちょっとつまらない気もするが。

さて、またこの岩場から島をよじ登って下って陸地に帰らねばならない。島内散歩を急いでいたのは、その後にインド料理を食べる予定があったからだ。レストランは次回が3度目になるパラソル。七里ガ浜Nさんという人に紹介されて訪れ、我ら夫婦はすっかりここが気に入った。江の島から見るとすぐ対岸で、住所は片瀬海岸である。夫婦でおいしいインド料理を食べ、ビールを飲み、江ノ電に乗って帰った。下の画像はパラソルの会員券。100円で作れて、お店が存続している限り永遠に割引が効く。

パラソルについてはかつて紹介したのでここでは省略する。興味ある方はこちらをどうぞ: http://blog.goo.ne.jp/kama_8/e/923c66c3fe48f9607949dc7f10be7578