朝食抜き、1日2食で健康!昔は皆がこれで驚くほど元気だったんですがねえ…

(最新更新 2014.10.15)

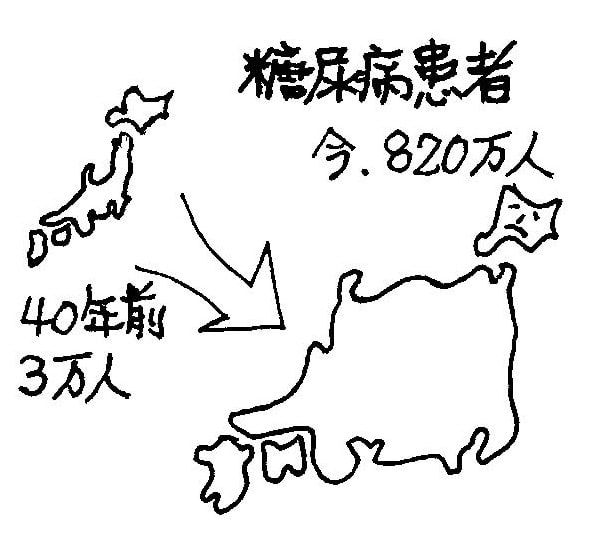

厚生労働省、文部科学省、農水省ともに、「1日3食しっかり食べましょう。朝食抜きは、健康を害する。」と、一大キャンペーンを張っています。我が国の大半の栄養学者、医学者も同様です。国民の大多数がこれを宗教のごとく信じ込んでいるから、恐ろしいです。

*小学校の朝礼で倒れるのは、朝食欠食児童が大半というデータがある。

*大学生に、朝食を取ったグループと朝食欠食のグループに分け、試験の成績を比較

したら、朝食を取ったグループが好成績であった。

こうした、1日3食を信奉させるのに都合の良い調査結果が、いくつも発表されています。しかし、前者ついては、荒れた家庭であって、夕食はコンビニ弁当にカップラーメンといった偏った栄養がために体力が落ちているのが本質的な原因でしょう。また、後者については、普段朝食を取っている学生に朝食抜きで登校させての試験比較のことが多く、試験中に空腹感に襲われて、試験に集中できなかったがためのことです。

朝食有害説を唱えられている渡辺正さんは、「朝食をやめて健康になる」(光文社 知恵の森文庫)の中で、こうした調査が無意味なことを分かりやすく解説してみえます。

540円の本ですから、一度お読みになるのをお勧めします。

この本を中心にして、要点を説明しましょう。

まず、「1日3食しっかり食べましょう。」というキャンペーンを張っているのは、日本だけのようです。西欧諸国では、朝食が有害であることを皆が知っています。西欧へ旅行された方は、ホテルの朝食のみすぼらしさに閉口されたでしょう。西欧人は、口寂しさに、ちょっと摘むだけにしているからです。

日本においても、徳川政権が安定する前までは、天皇・将軍から庶民まで、完全に1日2食でした。もっとも坊主だけは、朝がゆを食べていたようですが。

少々朝食を口にするキリスト教の宣教師が安土桃山時代に日本を訪れたとき、日本人の「異常な健康さ」に驚嘆していますし、明治初期に訪れた西欧の技術指導者たちも、同様な感想を本国に送っています。

朝、水だけ飲んで重労働を昼まで続けて、平気な顔をしていたのです。

これが、朝食有害説の大きな根拠の一つになっています。

1日3食は、徳川政権が安定したのち、武家社会に広まり、ついで豊かになった江戸町人ついで大坂町人に広がったのですが、地方の町人や百姓は1日2食を明治初期まで続けました。

なお、武家や江戸町人は、1日3食と合わせて、白米を多食したがために「江戸患い」という「脚気」で健康を害した人が多く出ました。これは、大坂町人も同様です。

日本中が1日3食になったのは、明治政府が富国強兵政策を取り、兵隊に1日3食をさせ、除隊した兵隊によって、これが瞬く間に全国に広がったようです。

幸い、その時代の朝食は、動物性タンパク質が少ない質素なものであったため、目立った生活習慣病が出なかったのですが、朝食を食べてから直ぐに重労働するものですから、胃を悪くする人が大発生したようです。今日の日本人の胃弱は、ここに端を発しているようです。

食事を取ると、消化器系統に血液が集中してしまいます。合わせて重労働もするとなると、筋肉へも大量の血液を送らねばなりません。無理に体を動かすのですから、消化器系統への血流が不十分になり、真っ先に胃が荒れてしまうのです。頭脳労働の場合は、消化器と脳が血液の取り合いをしますので、頭が冴えることは期待薄となります。食後に眠くなるのは、それが原因しています。なお、病気したときに食欲がなくなり、体を動かすのがおっくうになるのは、免疫系統へ血液が集中して送られるからです。動物は、病気したら一切飲食を断ち、じっとしています。賢いですね。

このように、血液は、必要な系統へ集中して送られますから、同時に違う活動をすると、体を壊すことになるのです。

野生動物を見ていれば、これがはっきりと分かります。人間の体の生理状態も野生動物と全く一緒ですから、健康を維持するには、野生動物と同じ活動様式を取るしかないのです。なお、この動物的カンを自ら働かせて好成績を収めたアスリートがいます。プロレスラーの力道山とスピードスケートの清水宏保です。彼らは、競技が始まる時刻の少なくとも数時間前には食事を済ませ、胃が空っぽで腸での消化もあらかた終わった状態で試合に臨んだのです。

そして、今日の食生活は肉食がメインになっていますから、ここは、野生のライオンの真似した方が良いでしょう。彼らは、基本的に1週間に1食です。獲物が捕れたら、たらふく食べ、ごろごろしています。消化に専念させているのです。何日かして腹が空いたら、狩りを始めます。2、3日狩りに失敗しても、「腹が減って死にそう。」などとは感じていないでしょう。空腹感は、1週間を超えてからしか出ないのではないでしょうか。そして、消化器系統が完全に休息状態にありますから、筋肉系統に血液が十分に回り、敏速な動きが出来るに違いありません。

この真似をしましょうと、極端なことは言いませんが、少なくとも朝食を抜いてバリバリ仕事をし、軽い昼食と食後の休憩を取って、午後もそれなりの仕事をし、夕食をゆっくり食べてゴロゴロするというのが、理にかなった食生活となりましょう。

なお、午後もバリバリ仕事をする方は、小生のように昼食も抜いて、脳や筋肉に十分な血液が回るようにしなければなりません。

夕食に焼き肉をたっぷり食べるのであれば、少なくとも翌日は断食するのが、当たり前でなければなりませんよ。動物性タンパク質の過食は有毒物質を体内で発生させ、これを解毒するには断食しかないのですから。ライオンも、そうして解毒しているのです。

なお、動物園で飼育されているライオンは、1日1食で、1週間に1回、断食日を設けています。人間も、これが理想でしょうね。(それでも、空腹感が出ないのは、前々号で申し上げたとおりです。)

以上のことから、小生は1日1食にし、時々1日断食しているのです。極めて健康体で、体がだるいと思ったことはないですし、風邪一つ引きません。

でも、何度行っても1日断食は何かとつらいものです。これ以上健康になると困ることのほうが多いですから、もう二度と断食はしないと心に決めました。(後日追記:その後、断食のすすめを記事にした手前、年に1回は断食することにしました。それも2日断食を。)

読者の皆さんも、機会があったら1日断食に挑戦してみてください。ただし、自分勝手に行うと体を壊しますから、テキスト甲田光雄著「家庭でできる断食療法」(創元社)を読んでから行ってください。

(2014.10.15追記:朝食抜き1日2食のやり方)

いきなりの朝食抜きであっても比較的簡単にでき、2、3週間で体が慣れてくると言われていますが、小生がおすすめした人たちは、とても無理だと途中で棒を折ってしまうケースが多いです。

そこで、今は次のようにアドバイスしています。これなら成功率が高くなります。

・まずは、朝食の中でカロリーの多いものを半分にする。腹が減っても昼食まで何も食べず、昼食はいつもの量を絶対に超えないこと。朝食後のことは以下同様。

・これに慣れたら、野菜なども含めて朝食の全てを更に半分にする。

・これにも慣れたら、完全な朝食抜きにする。ただし、梅干1個はOK(実は小生はそうしています。その理由:鎌倉武士は朝食抜き1日2食で、出陣に当たっては梅干を食べたという史実が元。)

<注1>胃が荒れている方が朝食抜きにすると、午前中、胃が空っぽがために胃痛・むかつきなどがひどくなることが多いです。その場合は、ほんの少し口にするなりしてよいです。あきらめることなく気長に朝食抜きに挑戦し続ければ、やがて胃も元気になってきますから、そのうちに朝食抜きが定着してきます。

<注2>コーヒー好きな小生は午前中にブラックコーヒーを2、3杯は飲みます。嗜好品はいいのだ!と勝手に考えています。100%完璧を求めなくてもいいでしょう。

<参考1>朝食抜きの上をいく「1日1食」のやり方は、朝食抜きが完全に身に着いてから、朝食の減らし方と同様にして昼食を抜いていきます。小生の場合、案外簡単にできましたから、よろしかったらチャレンジなさってみてください。

<参考2>「1日断食」は「1日1食」が完全に身に着いてから行われると体のトラブルが少ないようですが、朝食抜きが完全に身に着いてから行ってもさして体のトラブルはなさそうです。

その後に投稿した関連記事(主なもの)

2013.11.9 家庭でできる断食健康法に取り組んでみませんか

2011.4.10 朝食有害論の歴史的推移