週刊現代7月2日号<糖尿病の薬はもう飲まなくていい>の記事に物申す

小生は週刊誌をわざわざ買って読むことはないのですが、当店のお客様で本好きな若い方が参考になればと何冊か貸してくださいました。お客様のお話では、今、何回かのシリーズで週刊現代が“医薬に関して医者にだまされるな”という内容の記事をバンバン書いており、それに対抗して週刊文春も書き始めたとのことです。

まあ週刊誌であるがゆえに“おもしろおかしく”ハッタリをかませてオーバーな表現をして購読部数を稼ごうとしているだけであるからして、“こんなものは読んでられねえ”となるのですが、お客様がわざわざ持ってきてくださったものだから、むげにもできず、読ませてもらうことにした次第です。

実は、週刊現代の発行元:講談社から2か月ほど前に電話取材がありました。このブログもお陰さまでだいぶ有名なようで、別の出版社から1年ほど前にも電話取材があり、そのときは記事作成に協力したのですが、今回は、ご希望に添えるような事例で詳細に状況把握しているものはないからとお断りをしたところです。

そうしたことから、週刊現代がどのようなねらいで記事のシリーズ化を考えているのか分かっていました。そこで、雑誌にざっと目を通し、小生が求めていた統計データの箇所に蛍光ペンを塗り(これはお客様にちゃんと参考になったことを示すため)、その箇所はコピーをとって保存しました。

ところが、記事の中で、あまりにも目に余る記述が集中して登場したところがあり、これは読者に大きな誤解を生みます。そこで、その部分もコピーし、講談社に“ここはかくかくしかじかで間違っている”と手紙を書こうかと思ったのですが、そんなことをしても無視されるだけだろうから、このブログで批判記事を書いたほうがよかろうと考え、キーボードを叩くことにしました。幾つかの資料の貼り付けがあったりして、かなりの長文となりますが、最後までご覧いただけると幸いです。

週刊現代のその記事は次のとおりです。それをまず抜粋します。

週刊現代7月2日号

<糖尿病の薬はもう飲まなくていい>

新しい基準値の衝撃

…5月20日に出された「お達し」が、医学界を激震させている。日本糖尿病学会と日本老年医学会が共同で発表した「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標について」という文書である。糖尿病かどうかを判断する基準として、広く用いられているのが「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」という物質の血中濃度だ。これまでは、このHbA1cの値が6.5%を超えると「高血糖」とされ、薬を使って血糖値を下げなければならない、というのが常識だった。しかし今回の発表で、すでに糖尿病薬を使っている人については、その管理規準が大きく緩められることになった。…

…’01年からアメリカやカナダで「アコード試験」と呼ばれる大規模な実験が行われました。常にインスリンを投与して血糖値を厳しく管理し、正常の範囲に保っている糖尿病患者グループと、血糖値をあまり気にせず、主に食事療法を受けた患者グループの経過を、長年にわたり比較したのです。3年後、管理グループの死亡率は食事療法グループに比べて22%も高くなっていた。…

まず前段についての批判をします。

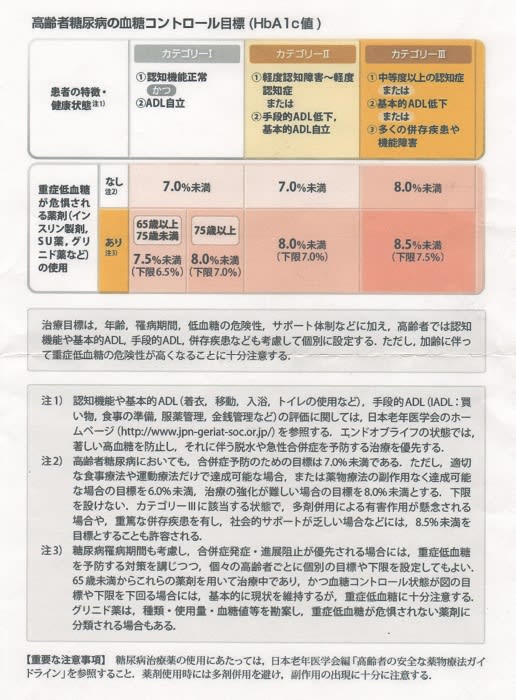

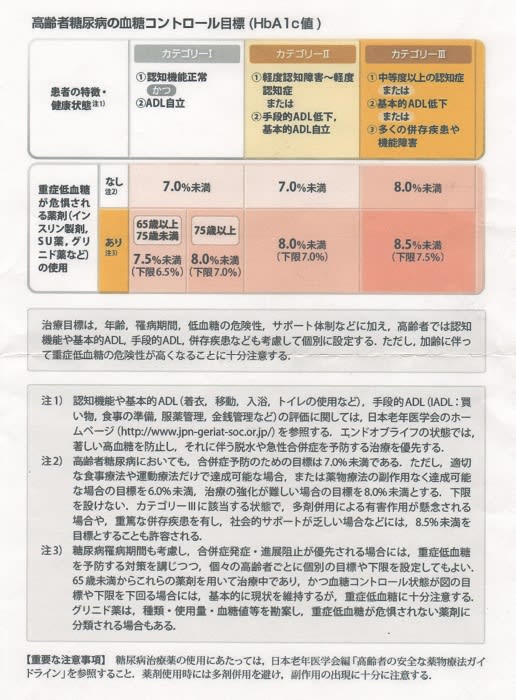

たしかに日本糖尿病学会は「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標(HbA1c値)」を下表のとおり改訂しました。(糖尿病治療ガイド2016-2017)

その前の規準はどうなっていたかというと、それは「熊本宣言2013」でして、下表のとおりです。

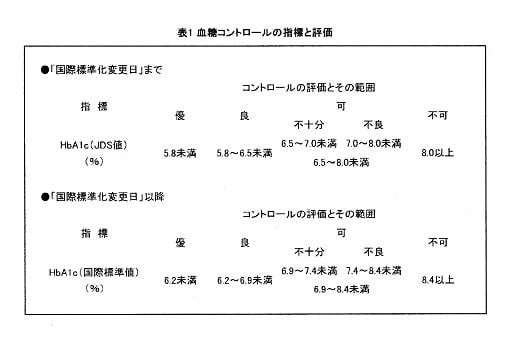

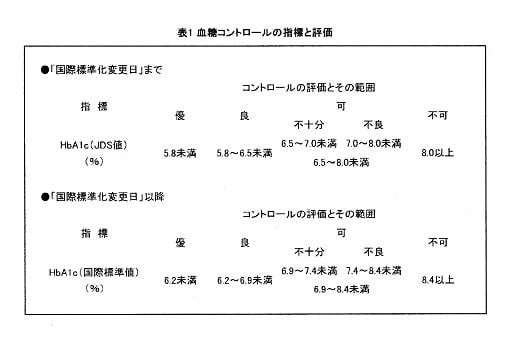

もう一つ前の規準となると、2010年7月に現行のHbA1c(JDS値=日本式検査値)を国際標準値(NGSP値)に切り替えたときの下表のもののようです。

このとき、JDS値でコントロールの「良」評価の値がHbA1c6.5%未満(これはNGSP値で6.9%未満に相当とします)となっていました。

もう一つの規準が、糖尿病か否かの診断規準「糖尿病型」の判定の一つに用いられるHbA1c(NGSP値)6.5%以上(注:これ一つだけでは糖尿病とは診断されなない)です。この2つの数字が同じですから、小生も初めのうちは混乱しており、週刊現代と同様に“HbA1cの値が6.5%を超えると「高血糖」とされ、薬を使って血糖値を下げなければならない。”と捉えていました。しかし、これは今説明しましたように明らかな誤りです。

なお、週刊現代にある「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)という物質の血中濃度」は、正しくは「ヘモグロビンのうち、ヘモグロビンにブドウ糖が結びついた糖化ヘモグロビンの占める割合」です。

上に掲げました表を注記を含めて正しく読み解こうと思っても極めて難解であるのですが、今回の発表は、高齢者にとって「強い薬は重症低血糖を起こしやすいから、それを防ぐために目標設定値に幅を持たせ、かつ、下限値を設けた」というものです。

これによって、治療サイドでどんな変化が現れるでしょうか。

これは小生の推測ですが、今日使われている大半の薬は「重症低血糖が危惧される薬剤」ですから、最初に掲げた表の最下段「あり」の欄に多くの人が該当し、従前(2つ目の表=熊本宣言2013)の「合併症予防のためのコントロール目標(年齢に関係なく):7.0未満」に対して、新基準値では、カテゴリーⅠの65歳以上75歳未満で認知症もなく自立生活している患者の「コントロール目標:7.5%未満(下限6.5%)」という幅を持った設定は、医師の判断でいかようにも薬を処方できることを意味し、たいていの医師は従前どおりの「7.0未満」を基準にしておいていいじゃないか、となってしまいそうです。

まあ、せいぜい薬が効きすぎて重症低血糖がどれだけか心配されるから、患者にその点をよく言っておくか、で済んでしまうでしょう。

また、従前の規準値「治療強化が困難な際の目標」は、新基準値のカテゴリーⅢ(認知症、自立生活低下、並存疾患・機能障害を有する患者)に相当し、ともに、今、説明しました値がそれぞれ1.0ポイント大きくなるだけのことで同じ対応となります。

ただし、75歳以上のまともな患者(認知症の気もなく、自立生活ができる人)の場合は、0.5ポイントアップした値の設定になりましたから、「いままでの7.0未満は行き過ぎで、7.0%以上にしておく」となり、投薬にブレーキを掛けねばならないでしょうが、このカテゴリーに入る人はそれほど多くはないのではないでしょうか。これと同じ扱いとなる新たに設定されたカテゴリーⅡ(若干の認知、若干の自立性欠如)に区分される対象者もそれほど多くはないのではないでしょうか。

なお、65歳未満の患者の基準値は従前どおりで、下限設定は設けられておりません。

ということで、週刊現代が言うところの「糖尿病の薬はもう飲まなくていい」とか「新しい基準値の衝撃」とか「医学界を激震させている」というのは、何とも理解に苦しむところです。

新基準は、表の下に書き添えてある「加齢に伴って重症低血糖の危険性が高くなることに十分注意する。」ことが唯一のブレーキになっているだけですし、高齢者にあっても「注2)」で「薬物療法の副作用なく達成可能な場合の目標を6.0%未満とすることも許容される」とし、新基準によらず従前の規準の「血糖正常化を目指す際の目標」をそのまま適用することも許されるのです。

次に後段についての批判をします。

アメリカとカナダで行われたアコード(ACCORD)試験で、どんな結果が出たかといいますと、「試験開始後3年半の時点の中間解析で、死亡数が強化治療群では257例、標準治療群で203例になり、強化治療群の死亡率は標準治療群に対して明らかに高くなってしまい、これは統計的に有意な値であったがために、試験は中途で終了」というのが事実のようです。

このアコード試験をもう少し詳しく説明しましょう。

対象者は2型糖尿病の患者10251人で、条件は「概ね10年前後糖尿病を患っている、高血圧症・高脂血症・喫煙・肥満そして心臓病のいずれか2つ以上に該当する」というもので、ほぼ同数の2群に分け、年齢、既往歴、体重、BMIなどを極力平均的に配置し、強化治療群と標準治療群で治療効果にどの程度の差が出るか、そのデータを取る。

強化治療群(5128人)はHbA1cを6.0%未満を目標にコントロール、標準治療群(5123人)はHbA1cを7.0%~7.9%を目標にコントロールしつつ、両群ともに治療を5年間行うことでスタート。平均年齢はともに62.2歳。

当初の予測では、より強化した血糖コントロールを行なったほうが糖尿病の合併症としての心筋梗塞や脳卒中の発症は減り、死亡リスクも低下するであろうと考えられました。

ところが、試験開始後3年半の時点の中間解析で、先の死亡率の有意な差でもって危険性が危惧され、試験を中止せざるを得なくなったというものです。

なお、その時点での強化治療群のHbA1c平均値は8.3%から 6.4%に、標準治療群のHbA1c平均値は8.3%から 7.5%に変化し、概ねコントロール目標に近いものとなっていました。

参考までに、その解析データの主だったものは次のとおりです。

強化治療群 標準治療群

総死亡数・死亡率 257(5.0%) 203(4.0%)

うち心血管死亡数・死亡率 135(2.6%) 94(1.8%)

非致死的心筋梗塞発症数・発症率 186(3.6%) 236(4.6%)

要治療低血糖発作発症数・発症率 538(10.5%)179(3.5%)

これらの死亡率、発症率の差は、全て統計的に有意なもので、特に注目すべきは、要治療低血糖発作発症率が、標準治療群に対して強化治療群は3倍にもなっていることです。逆に、非致死的心筋梗塞発症率は強化治療群のほうが若干少なかったという点にも注目されます。

ところで、週刊現代は「強化治療群には常にインスリンを投与」と言っていますが、実際には「インスリンを投与する場合もあるが、強い薬(SU剤)を主として使用した」ということですし、週刊現代は「標準治療群は主に食事療法」と言っていますが、実際には「何らかの薬を使用した」ということのようです。

アコード試験と極めて類似した調査研究、それはアドバンス(ADVANCE)研究というものですが、同時並行的に同じ頃に行われました。

アドバンス研究は、グリクラジド(Gliclazide)というSU剤による強化治療の有効性を確認するために、ヨーロッパとアジアを中心に20か国で11140人の2型糖尿病者(平均年齢66歳)が参加して行われた、国際的大規模研究です。

強化治療群にはHbA1cを6.5%以下にするという目標が設定され、標準治療群には各地域のガイドラインに沿った治療が行われました。

5年の観察終了時のHbA1cは、強化治療群6.5%、標準治療群7.3%でした。この数値はアコード試験の結果とほとんど類似しています。

さて、この試験による大血管障害と総死亡については、強化治療群と標準治療群の間で有意な差は認められませんでした。また、重症低血糖発作発症数については、アコード試験の半分にも至らなかったものの、強化治療群で2.7%、標準治療群で1.5%で、2倍弱の開きがありました。

この2つの大規模な調査研究、ともに統計的に有意と言いながらも、死亡率や血管障害率については異なった結果が出ていますから、強化治療が良いか悪いかは何ともいえないでしょうね。ただし、低血糖発作発症率は両調査研究ともに強化治療と標準治療で明らかに差が生じており、むやみに血糖値を下げるのは危険だということははっきりしています。

この種の調査研究は規模は小さいながら他にもあり、こうした調査研究を踏まえて、今回のガイドライン設定となったことでしょう。

最後に、週刊現代も正しいことを多く言っていますから申し添えます。糖尿病に関する薬についての記述として次のものがありました。

「SU剤(スルホニル尿素剤)は、薬価が安く、最もポピュラーな糖尿病薬。弱っている膵臓に鞭打ってインスリンを無理やり分泌させる。」

「DDP-4阻害薬は、最も売れている。特徴は、食後血糖値が上がったときだけインスリンを出させる。肥満型の人が飲むと、一気にインスリンが出てしまう。腎機能障害を起こす恐れもある。年間売上1500億円。なお、糖尿病薬は全部で4000億円。」

近年、医師が処方するのは、こうした強い薬が多いようです。これらは皆、週刊現代の記述=「弱っている膵臓に鞭打ってインスリンを無理やり分泌させる」のですから、そもそも膵臓が弱っている糖尿病患者の膵臓がますます疲弊し、最後にはインスリンが出なくなり、インスリン注射するしかなくなる危険性があります。

これに比べ、ブドウ糖吸収阻害薬(消化酵素の働きを止める)は、こうした危険性はないものの、多少とも薬の量が多いと消化不良を招き、腹部膨満感・不快感などの副作用がよく現れますし、薬剤の副作用による肝機能障害を起こすこともありますから、安心できるものではなく、むやみに使うものではありません。

こうしたことから、糖尿病改善におすすめしたいのは、食後過血糖を解消する自然食品です。血糖値を抑える力が弱くても、副作用がないものを愛飲したいです。

その2つとは「ヤーコン葉エキス」と「桑葉エキス」です。消化されて出来たブドウ糖をゆっくりゆっくり吸収させる(ただし桑葉は消化酵素の働きを少々止める機能も持つ)だけですから、決して低血糖になることはなく、食後過血糖をほどよく抑えてくれます。なお、「ヤーコン葉エキス」はインスリン様作用があって、その分膵臓からのインスリン分泌が少なくて済み、疲弊した膵臓を休ませてくれる、すぐれものです。

そして、食養生の仕方次第で糖尿病は薬なしでかなり改善するものです。これについては、過去記事「メタボ・糖尿病からサヨナラする最善の方法 」で詳しく紹介していますのでご覧ください。

週刊現代が言うところの「糖尿病の薬はもう飲まなくていい」とは、こうした養生法をとることによって可能となるのです。やたらとあおるだけではなく、じゃあどうすりゃいいの?というアドバイスを週刊現代も同時に記事にしていただきたいものです。

ACCORD試験など、参考にした文献や解説の一部を以下に貼り付けておきます。(引用元は省略)

<ACCORD試験について(1)>

2型糖尿病における心血管合併症の抑制を目指した大規模介入試験である「ACCORD試験」が米国やカナダで行われた。標準治療群(HbA1c平均値 7.5%)に比べ、強化治療群(HbA1c平均値 6.4%)で総死亡が約22%増加するという結果が2008年に発表され、世界的に注目された。

それまで、血糖値を低くコントロールすれば糖尿病合併症を抑えられると考えられていたので、逆に死亡が増えてしまったのは想定外だった。

ACCORD試験の強化治療群に参加した糖尿病患者では、HbA1c目標値が6.0%未満と低く設定されており、その後の研究で、厳格な血糖管理により「重症低血糖」が高い頻度で起こっていたことが分かった。低血糖は糖尿病治療でしばしばみられる合併症であり、良好な血糖コントロールを実現する上で大きな障害になる。ACCORD試験では、重症低血糖が心筋梗塞や脳卒中などの心血管イベントを誘因したために総死亡が増加した可能性があった。

<ACCORD試験について(2)>

アメリカとカナダの糖尿病の患者さん1万人ちょっとの人数で行われた研究です。

【1】HbA1c6.0%以下に厳格コントロール

【2】HbA1c7.0%~7.9%のゆるやかコントロール

の2群にわけて、死亡率を計測したのです。対象になった糖尿病患者さんたちは2型糖尿病で、

平均HbA1c8.2%、平均年齢62歳、10年以上糖尿病を患っている、高血圧症・高脂血症・喫煙・肥満そして心臓病のいずれか2つ以上に該当する

という条件の皆さんを上記2群【1】【2】に分けて追跡調査したんですよ。

結果から見てしまうと、【1】の方が死亡率が高かった。アメリカの研究者は愕然としたそうです。みんな、逆の結果を考えていたわけです。

この試験は5年間追跡する計画でスタートしましたが、途中で、【1】の方が統計的に死亡率が高くなることが明らかとなったため、3年半(7か月)で中止になりました。(2008年6月に発表)

この結果は世界に衝撃を与え、世界中でさまざまな追試がおこなわれました。それでも厳格な血糖コントロールは大幅に死亡率を高めるので、血糖値は高めが良いという結果になっています。

<ACCORD試験について(3)>

トータルな対象患者数は10251例で、年齢は40から79歳の2型糖尿病の患者さんです。

当初の予測としては、より強化した血糖コントロールを行なった方が、糖尿病の合併症としての心筋梗塞や脳卒中の発症は減り、死亡リスクも低下するであろう、と考えられました。

ところが、試験開始後3.5年の時点の中間解析で、その間の両群の死亡数は、通常治療群で203例に対して、強化治療群では257例と、死亡は強化治療群でより多いという結果になったのです。

この中間解析の結果を受けて、ACCORD試験は中途で終了となりました。

何故血糖コントロールを強化した方が、総死亡が増加したのでしょうか?

有力な考えの1つは、血糖コントールを強化することにより、低血糖が多く発症し、それが死亡リスクの増加に繋がったのではないか、というものです。

この試験の意外な結果を大きなきっかけとして、厳密過ぎる血糖コントロールは、患者さんの予後を改善しないのではないか、という考え方が生まれました。

しかし、その一方で総死亡の差から、即断して導いた結論が、やや軽率であったのではないか、という疑義もありました。

心血管疾患による死亡と、心筋梗塞や脳卒中の発症自体は、強化治療群の方がより抑制されている傾向は見られたからです。

今回のデータは平均で3.7年の試験としての観察期間と、その後の1.2年の観察期間において、両群の差を心筋梗塞などの予防効果の観点から、再検証したものです。

その結果、心筋梗塞の発症リスクは、試験期間中で20%、その後の1.2年を含めた全観察期間でも16%、

強化コントロール群の方が、有意に抑制されていました。

同様の傾向は不安定狭心症などにおいても、有意に認められました。

一方で心筋梗塞による死亡のみを見ると、強化コントロール群で有意にリスクが増加している、という結果になっていました。

要するに、より厳密な血糖コントロールを行なうことにより、心筋梗塞などの虚血性心疾患は明確に抑制されるのですが、その一方で事例としては少ないものの、死亡のリスクは増加しています。

死亡の事例は病気を発症した人のうちの極少数ですから、無理なコントロールが元々悪い血糖値の患者さんに対して、強引に行なわれてような事例で、死亡が増加したのではないか、というような考え方も出来ます。

上記文献の著者らは、基本的にはそうした見解を取っていて、厳格な血糖コントロールは、矢張り有用性があるのではないか、という立場です。

しかし、この結果をもって、大多数の患者さんには厳密なコントロールにメリットがあるのだから、少数の例外はあっても、そうしたコントロールを目指すべきだ、とも言い切れないように思います。

要はバランスの問題で、個別の事例に対して、慎重にその有用性とリスクとを天秤に掛けるべきなのだと思いますが、HbA1cが平均で6.5%を切るような血糖コントロールについては、現時点では患者さんの生命予後を、良くするとも悪くするとも断定は出来ないので、特に低血糖のリスクが高いようなケースでは、より慎重に施行することが望ましい、と考えるのが無理がないように、個人的には思います。

<ACCORD試験について(4)>

血糖を厳しく管理するためにインスリンやSU剤が使われましたから、強化治療群では低血糖発作が頻繁に起こりました(標準治療群の3倍)。医療を要するほどの重症低血糖発作は、標準治療群では179人(3.5%)、強化治療群では538人(10.5%)に起こりました。アコード研究は、低血糖発作を引き起こすほどの厳格な血糖管理が2型糖尿病者の死亡リスクを高めることを示しています。サブ解析で、重症低血糖発作は直近のHbA1cが高かったものに多く発生していたことがわかりました。HbA1cを目標値に近づけるために薬の量を増やしたり追加薬を処方したりしたことが低血糖発作を誘発したのです。

<アドバンス研究について>

アコード研究と同じころに行われた、強化治療と標準治療を比較するためのアドバンス(ADVANCE)とブイエイディーティー(VADT)というランダム化比較研究でも、5-6年にわたる厳格な血糖管理が死亡、心血管疾患、細小血管合併症を防ぐという結果は得られませんでした。これらの研究でも、強化治療が低血糖発作を招き、結果として心血管疾患を誘発している可能性が示されています。

アドバンス研究は、グリクラジド(Gliclazide)というSU剤による強化治療の有効性を確認するためにヨーロッパとアジアを中心に20カ国で11140人の2型糖尿病者(平均年齢 66歳)が参加して行われた、国際的大規模研究です。

強化治療群にはHbA1cを6.5%以下にするという目標が設定され、標準治療群には各地域のガイドラインに沿った治療が行われました。

5年の観察終了時のHbA1cは、強化治療群6.5%、標準治療群7.3%でした。

グリクラジドによって強化治療群の血糖値は下がったものの、大血管障害と総死亡については強化治療と標準治療の間で有意の差は認められませんでした。

最小血管障害に関しては、グリクラジドによる強化治療は網膜症の進展防止に効果はなかったが、腎症(尿アルブミン/クレアチニン比で判定)の発生・進展の防止効果があったと結論されています。

アコードに比べると、アドバンスでは低血糖発作が少なく、他人の助けを必要とするほどの重症発作を起こした被験者の割合は強化治療群で2.7%、標準治療群で1.5%でした。

<VADT研究について>

VADTは、病歴が長く心血管疾患のリスクを抱えている2型糖尿病患者に厳格な血糖管理を行ったら、はたして心血管疾患の発症が抑制されるかどうか追跡したランダム化比較研究です。

2型糖尿病の退役軍人1791人(平均年齢 60.4歳)が研究に参加しました。強化治療群と標準治療群の間でHbA1cに1.5%の差がつくように血糖管理を行うことを目標としました。

研究開始時のHbA1c値は9.4%でしたが、追跡終了時には強化治療群6.9%、標準治療群8.4%となり、HbA1cの群間差1.5%は達成されていました。

しかし、心血管疾患の発生にも、全死因の死亡率にも群間で有意な差はありませんでした。

さらに、網膜症、腎症などの細小血管合併症の発生率にも差は認められませんでした(ただし、アルブミン尿の発生は、標準治療群に比べて、強化治療群に少なかったということです)。

低血糖発作は、標準治療群に比べて、強化治療群で3倍ほど多く発生しました。100人・年あたりの低血糖発作の発生は、意識障害を伴う発作が標準治療群の3に対して強化治療群では9、完全な意識喪失は1に対して3、夜間の発作は44に対して152でした。

<アメリカ糖尿病学会の意見表明>

ACCORD、ADVANCE、VADTの3研究に関して、アメリカ糖尿病学会(ADA)は「「病歴が短く、動脈硬化が進んでいない2型糖尿病者は強化治療によって心血管疾患に関して利益を受けるかもしれないが、病歴が長い・重症低血糖発作を起こしたことがある・動脈硬化が進行している・高齢者や虚弱な人たちでは強化治療によるリスクが利益を上回る可能性がある」という意見表明を行っています。