24節気の健康と食養:処暑から白露まで

24節気を約5日ずつ3区分した「七十二候」というものがあり、気象の動きや動植物の変化を知らせています。「略本暦」に掲載された七十二候で、本節気は次のとおり。

処暑 初候 綿柎開(わたの はな しべ ひらく)綿を包む萼(がく)が開く

次候 天地始粛(てんち はじめて さむし)ようやく暑さが鎮まる

末候 禾乃登(こくもの すなわち みのる)稲が実る

立秋の次にやってくる24節気が処暑で、毎年8月23日頃(2023年は8月23日)になります。「処」とは、身を隠す、終えるという意味と「次」という意味があります。よって、処暑とは、「暑さもその身を隠そうとし、秋の気配を感じるが、秋でありながら残暑もあり、その暑さが夏に次ぐ」という意味になります。

8月15日のお盆から1週間が過ぎただけですから、「“ひところに比べて早朝は涼しくなった”と感ずるものの、まだまだ残暑厳しい日も訪れます。でも、空気がますます乾いてきますので幾分過ごしやすくなったのを実感できます。」となるのは、例年のことですが、今年はいつまでたっても熱帯夜が続き、処暑の訪れは当分先になりそうな気配がします。早く平年並みになってほしいものです。

「大暑から立秋まで」、「立秋から処暑まで」の記事でも書きましたが、今年はまだまだ蒸し暑い日が多いですから、注意点を再々掲します。

昼間、暑い盛りに、体の芯を冷やしてくれるスイカがとてもおいしく感じます。でも、冷蔵庫で冷やし過ぎたスイカの食べ過ぎは「冷たい物中毒」の恐れがあり、要注意です。

そして、快適な冷房も長時間あたると、体が冷えすぎてしまい、様々なトラブルが発生します。その対応策は、前々回の「夏至から小暑」の記事で書きました正しい入浴法や、前回の「小暑から大暑」記事で書きました貼るカイロの利用があります。参考になさってください。(引用ここまで)

“ホット”な(少々古くなりましたが)情報を一つ紹介します。

「暑い時期はお湯を飲むべし:漢方医学の本場、中国人たちが教えてくれています」

こう題して2017.8.25発行の当店「生涯現役新聞」で記事にしました。中国人、特に女性は、日本人のように冷たい水や氷入りの水は飲まず、お湯しか飲まないという習慣が身についているというものです。これは理にかなったもので、臨床実験も紹介しています。冷蔵庫で冷やしたペットボトルのミネラルウオーターは必ずポットで熱くして飲みましょう。

まだまだ残暑厳しい日もありますから、食事が淡白なものになりがちで、スタミナを付けたいです。野菜では立秋以降が旬となるカボチャ、そして今では年中出回っていますが枝豆が栄養価が高いですから、大いに食していただきたいです。

海産物では、そろそろ旬になる魚、秋刀魚(サンマ)が出回り始めます。ここ何年か不漁続きで、今年も悲惨な状況にあり、とても期待できそうにないですね。

小生が子供の頃は秋になれば魚といえばサンマでした。毎年豊漁続きで、安くて美味しい。これからの時期、脂が乗っておいしくなってくるサンマです。

よく焼いて脂を切って食べる、というのがサンマの食べ方です。青背の魚の脂が体にいいからと、脂を切ってしまってはもったいないと考えるのは間違いです。他の油、霜降り牛など四足の脂、てんぷら油などを、昨今はあまりにも摂り過ぎているから、オイルバランスが崩れているのでして、これらをうんと減らし、サンマの脂も切るべきなのです。なんせ現代は戦前の約20倍もの油脂を取っているのですからね。

ここで、小生が行っている、こだわりのサンマの食べ方を紹介しましょう。

焼いたサンマをキッチングペーパーを敷いた皿に載せ、少しでも脂を吸わせます。箸で背と腹の境を少し開いて醤油を注します。最初に食べるのは、サンマの腹の部分です。はらわたがけっこううまい。腹周りの小骨、周りの肉もはらわたと一緒に口に放り込み、よく噛んで食べます。なお、消化にいいように大根おろしをたっぷり用意しておき、サンマと大根おろしを交互に口に運びます。

はらわたが嫌いな方であっても、肝は小さいですが、少なくともこれだけは食べていただきたいものです。はらわた、特に肝はミネラルたっぷりですからね。

また、サンマの骨は冷凍保存しておき、まとめてフライパンで炒って酒の肴にする、これもけっこううまいです。食べないのは頭と尻尾だけ。食べられる所は全部食べるという「一物全体」、なるべくそうしてほしいものです。

中国では、処暑に内臓を取り去ったアヒルを丸ごと野菜と煮込んで食べる風習があります。季節の変化が感じられる時期でもあり、秋の臓器である「肺」を潤し、血を補い、熱を取り去り、弱った脾(胃)を元気にするのが、アヒルとされていることによるものです。また、鴨(カモ)の肉を処暑に食べるという風習もあるようです。なお、漢方五行論では、秋の肉は鶏となっていますから、同じ鳥類のアヒルなり鴨がいいということになりましょう。

これでもって滋養をつけ、夏バテを防止しようという意味もあります。

前回も書きましたが、「夏負け」と「夏バテ」の違いについて、もう一度説明しておきましょう。暑さ真っ盛りの時期に体調を崩すのが「夏負け=暑気当たり」で、涼しくなってから体がおかしくなるのを「夏バテ」といい、対処の仕方が大きく違います。

詳しくは、「何でも“夏バテ”にされては困りもの。暑気当たり=“夏負け”とは区別して対処しましょう。」をご覧ください。

また、前回にも書きましたが、立秋以降しばらくすれば朝の涼しさを感ずるようになり、体は秋モードに急速に変化してきています。

秋は、五臓では肺の季節。肺が活動的になります。その肺が好む味が辛味です。詳しくは、「立秋は秋の入り、五味を上手に秋食に取り入れましょう。まずは辛味が重要です。」をご覧ください。

立秋の頃から本格的に収穫できるようになっているのがピーマンやシシトウで、昔はけっこう辛いものが混じっていました。最近はシシトウの一部にそうしたものが若干ある程度になってしまい、少々残念ですが、辛味のある野菜を大いに食していただきたいです。

なければ意識的に唐辛子を振っていただきたいですし、この時期、熱いカレーライスを食べるのもいいです。汗をかくほどに熱いカレーライスは、冷えた胃を温めてくれますから、初秋の料理としては効果的です。なお、季節は秋ですから、先ほど言いましたようにチキンカレーがおすすめです。

果物では、梨が旬となり、出回り始めます。梨の食味は寒性で、体を冷やしますから、食べすぎには注意したいですが、体を潤してくれますから、この時期の食後のフルーツに梨は最適でしょう。

また、イチジクが旬となり、出回り始めます。イチジクにはポリフェノールが多く、活性酸素を消してくれ、様々な生活習慣病の予防になります。また、女性ホルモン様成分を含むことから更年期障害にいいですし、食物繊維は不溶性と水溶性の両方ともたっぷり含まれ便秘にいいです。一言で申せば「女性保健薬、それはイチジク」なのです。ぜひお召し上がりください。

次回は、「白露」(9月7、8日頃)からの健康と食養です。

24節気の健康と食養:立秋から処暑まで

24節気を約5日ずつ3区分した「七十二候」というものがあり、気象の動きや動植物の変化を知らせています。「略本暦」に掲載された七十二候で、本節気は次のとおり。

立秋 初候 涼風至(すづかぜ いたる)涼しい風が立ち始める

次候 寒蝉鳴(ひぐらし なく)蜩が鳴き始める

末候 蒙霧升降(ふかき きり まとう)深い霧が立ち込める

大暑の次にやってくる24節気が立秋で、毎年8月7日頃(2023年は8月8日)になります。立秋の日は夏至の日に比べて約1時間も日が短くなります。

でも、立秋の日の気温は概ねピークにあり、岐阜の平年値は次のとおりです。

平均気温のピーク (8月 5日) 28.9度

最高気温のピーク (8月5~7日) 34.0度

最低気温のピーク (8月3~6日) 25.2度

これでは、とても秋が来たという感じはしないのですが、梅雨はとっくに過ぎ、地面が乾いて湿気が減り、湿度がけっこう低くなりますから、蒸し暑さからは随分と開放されます。

とは言うものの、今年は連日猛暑に襲われ、ひどい熱帯夜が続き、かつ、ときおり軽い夕立が逆効果になって蒸し暑さは和らいでくれません。少々うんざりします。

でも、毎年確実に言えるのは、日が昇るのが夏至に比べて約30分遅くなりますから、早起きの人には“一頃に比べて早朝は涼しくなった。そろそろ秋が来るか”と感じられることでしょう。

そうは言っても、日中はまだまだ猛暑日の連続でしょうから、立秋以降の挨拶言葉は“残暑お見舞い申し上げます”となりますが、お盆までは真夏と捉えたほうがいいでしょうね。

「大暑から立秋まで」の記事で書きましたが、立秋以降もしばらくは暑さ真っ盛りの状況にありますから、その時期の注意点を再掲します。

昼間、暑い盛りに、体の芯を冷やしてくれるスイカがとてもおいしく感じます。でも、冷蔵庫で冷やし過ぎたスイカの食べ過ぎは「冷たい物中毒」の恐れがあり、要注意です。

そして、快適な冷房も長時間あたると、体が冷えすぎてしまい、様々なトラブルが発生します。その対応策は、前々回の「夏至から小暑」の記事で書きました正しい入浴法や、前回の「小暑から大暑」記事で書きました貼るカイロの利用があります。参考になさってください。(引用ここまで)

梅雨後半から立秋過ぎまでのしばらくの間は蒸し暑さや猛暑で食事が淡白なものになりがちです。よって、この時期、スタミナが切れてきます。これも「大暑から立秋まで」で書きましたが、滋養が付く鰻や肉類を時折食べたいものです。

中国や韓国では、概ね「土用の丑」と同じ頃、その前後10日の日、計3回を「三伏」(*)といい、肉料理で滋養をつける習慣があります。3回目の「三伏」は立秋の頃となり、中国では立秋には「とろ火でよく煮込んだ肉や骨付き肉を食べるがよい」とされています。これでもって滋養をつけ、夏バテを防止しようというものです。また、暑い盛りに熱い物を食べるのは、冷えた胃腸を元気にすること、汗をかいて老廃物を排出すること、といった面でも大事なこととされています。

(注)「三伏」とは、正確には次のようになります。夏至から数えて3番目の庚(かのえ)の日から「初伏」が始まり、夏至から4番目の庚の日から「中伏」が始まる。そして、立秋以後の最初の庚の日から「末伏」が始まり、初伏、中伏、末伏の総称が「三伏」となる。初伏と末伏はそれぞれ10日間と日数が決まっているが、中伏の日数は年によって異なる。夏至から立秋までの間に、庚の日が4回ある場合、中伏は10日間、5回ある場合は20日間となり、「三伏」の期間は年によって30日間となったり40日間となったりする。

ここで、「夏負け」と「夏バテ」の違いについて説明しておきましょう。暑さ真っ盛りの時期に体調を崩すのが「夏負け=暑気当たり」で、涼しくなってから体がおかしくなるのを「夏バテ」といい、対処の仕方が大きく違います。詳しくは、「何でも“夏バテ”にされては困りもの。暑気当たり=“夏負け”とは区別して対処しましょう。」をご覧ください。

さて、先にも書きましたが立秋以降しばらくすれば朝の涼しさを感ずるようになります。そうなると、体は秋モードに急速に変化していきます。

秋は、五臓では肺の季節。肺が活動的になります。その肺が好む味が辛味です。詳しくは、「立秋は秋の入り、五味を上手に秋食に取り入れましょう。辛味が重要です。」をご覧ください。

立秋の頃から本格的に収穫できるようになるのがピーマンやシシトウで、昔はけっこう辛いものが混じっていました。最近はシシトウの一部にそうしたものが若干ある程度になってしまい、少々残念ですが、辛味があるから初秋からの野菜である、と言えるのが本来のピーマンやシシトウです。

もう一つ、立秋の頃に収穫のピークとなるのがカボチャで、収穫後1週間か10日置くと甘味も増して美味しくなり、この時期にふさわしい野菜です。漢方では、カボチャは「陰陽にかたよらず両者を補益する平補の食品」とされ、体に熱がこもるでもなく、冷やしもしないという、この時期に胃腸にやさしい食品で、栄養価も高く、滋養も付きますから、大いにお召し上がりください。

他にこの時期に収穫が本格化するものにオクラがあります。オクラに特有のネバネバ物質はペクチンとムチン。胃腸の粘膜を保護し、消化を促し、便秘を解消するといった効果があります。この時期、「冷たい物中毒」で荒れた胃腸粘膜の修復に効果的でしょう。

(2018.8.9追記:ムチンにはこのような効果はないことが判明しましたので削除します。)

果物では、ぶどうが旬となります。漢方では、ブドウは「血を補い、気を補う作用がある。性は平(体を温めも冷やしもしない)」とあり、これからの時期に最適です。

また、桃が旬となります。漢方では、桃は「体を潤し、胃腸を整え、血を巡らし、老廃物を排泄する」とあり、性は微温(体を少々温める)で、冷え症の女性には最適な果物となります。

次回は、「処暑」(8月23日頃)からの健康と食養です。

立秋は秋の入り、五味を上手に秋食に取り入れましょう。辛味が重要です。

毎年8月7日頃(2023年は8月8日)に立秋となり、秋に入ります。

まだまだ夏真っ盛りの感がしますが、季節は秋なのです。

お盆になれば、ひところの暑さが過ぎ去り、朝晩涼しくなると言いますが、その1週間前から、そのように感じられると考えていただけばよいです。

夏至からずいぶん経ち、日が昇るのが若干遅れることも相まって、体の臓器は、これに敏感に反応するのです。よって、夜明けと同時に屋外で活動される方であれば、きっと体感できることでしょう。

ところが、現代は、どうしても夜型の生活になり、朝起きるのが遅くなり、とても体感できませんし、臓器もどれだけか鈍感になっていることでしょう。

中医学(漢方)では、秋は、8月7日頃の立秋から始まり、10月20日頃(霜降の4日ほど前)で終わります。一般的に考えられている秋よりも約1か月も早く始まり、ど真ん中で終わりを告げます。そして、10月21日頃から11月7日頃(立冬の前日)までが、「秋の土用」です。

日が昇るのが少々遅れ、朝晩の涼しさがどれだけか感じられるようになると、体の臓器は秋モードに変わり、その後の冬モードに円滑にチェンジするための態勢作りが行われると考えてよいでしょう。

その秋モードですが、五臓(肝、心、脾、肺、腎)の中の「肺」が活発に活動します。

各臓器がそれぞれの季節に対応しており、肺は秋に対応しているのです。

肺の最も重要な仕事は呼吸でして、体中に十分な酸素を取り入れて、代謝してできた炭酸ガスを吐き出すことです。

肺が大きく膨らみ、ゆっくり十分に縮むことによって、適正なガス交換ができるのですが、これは、簡単なようで、実はなかなか難しいものです。

秋には、今述べましたように、肺がそうした活動を活発にしますので、正しい呼吸法を身に付ける良い機会でしょうね。例えば腹式呼吸がそうです。

なお、腹式呼吸が良いのは、息を吸い込んだときに内臓が加圧されて、内臓内の血液が静脈を通って心臓へスムーズに運ばれるからです。そして、息を吐いたときに内臓が減圧されて、血液が動脈を通って内臓内にスムーズに流れ込みます。こうして、腹式呼吸は血液循環のメインポンプの役割を担ってくれるのです。心臓がメインポンプの役割を担っているのでは決してないのです。お間違えのないように。

参考までに、血流のサブポンプは筋肉で、運動したときに筋肉の収縮、弛緩で血流を作り出しています。ウォーキングが健康にいいと言われるのは、これによります。

秋も本番となると、空が綺麗に澄みわたって、空気をいっぱい吸い込みたくなりますが、これは、肺の活動が活発になるから、そうした気分にさせられると考えてよいでしょう。この時期、深呼吸することも大切になります。

しかし、肺の活動が活発になるということは、肺が高ぶることでもあり、朝の冷気を吸い込み過ぎると肺のトラブルの元になります。胃に冷たい物を急に入れたのと同じです。

肺がまだ冬モードになっていませんから、冷気は少しずつ肺を慣らしながら取り込む必要があります。特に、ゼンソクや気管支が弱い方はご注意ください。

さて、本題の秋食ですが、漢方の世界では、五味に注目します。

酸味、苦味、甘味、辛味、塩味の5つです。これは、季節(春、夏、土用、秋、冬)と五臓(肝、心、脾、肺、腎)にそれぞれ対応しています。秋は、肺で、辛味です。

秋には、肺が辛味を求めていると、考えてくださってよいです。

辛い物をたくさん食べると汗が出るというふうに辛味は発散作用があって、体熱を放散しますが、それと同時に体を熱する働きもあります。

辛味は朝の冷気で冷える肺を内から温めると考えてよいでしょう。

よって、秋には、辛味を第1に持ってくるとよいのです。

ただし、辛味が強すぎると、肝臓を傷めますから、肝臓を守る酸味を足し込む必要があります。そして、腎臓を守る塩味を添えるとベストです。

この三味(主・辛味、従・酸味、添・塩味)の組み合わせを知っておいてください。

これの代表選手がカレーライスです。メインの辛味は誰でもお分かりで、添えられる塩味はルーに十分入っています。足し込みたいのが酸味でして、昔は必ずソースを掛けたものですし、酢が利いた福神漬が皿の脇に乗せてありました。近年は、このどちらも省略される傾向が強いですが、食べて美味しい、この三味の組み合わせですから、健康のためにも実行なさっていただきたいです。なお、ソース・福神漬を省略されるご家庭では、酢漬ラッキョウを添えていただくと良いです。カレー屋さんには、ご自由にお取りくださいとなっているところが多いんじゃないですかね。カレーに良く合いますから。

4つ目の味である甘味は、この時期は、ほどほどであれば何ら問題ありません。

秋に気を付けねばならないのが、最後に残った苦味です。

苦味は肺にダメージを与えます。ビールは控えたいですね。夏は心が苦味を欲しがりましたからよかったのですが、秋となれば駄目です。焼酎に切り替えましょう。

この秋は、<主・辛味、従・酸味、添・塩味>の三味の組み合わせを意識しながら、甘味で変化を付け、苦味を控えるという調理をしていただければ、季節料理として、ことのほか美味しく食べれますし、健康な食生活ができることにもなります。

(追記)

ところで、秋は長いです。そこで、「24節気」ごとの健康と食養について、うちで採れる野菜などもおりまぜながら紹介しています。併せてお読みいただければ幸いです。

24節気の健康と食養:立秋から処暑まで

24節気の健康と食養:処暑から白露まで

24節気の健康と食養:白露から秋分まで

24節気の健康と食養:秋分から寒露まで

24節気の健康と食養:寒露から霜降まで

24節気の健康と食養:霜降から立冬まで(秋の土用)

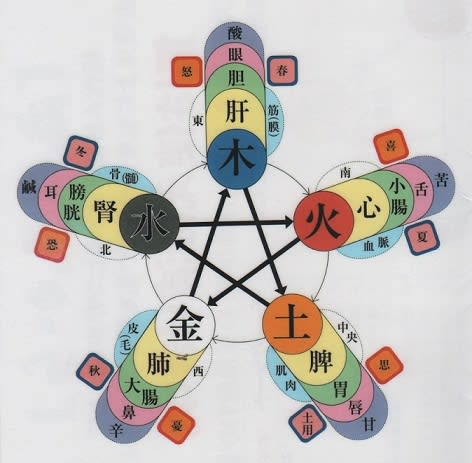

五行配当表

(下図) 各ブロックの端に味が表記されています。

「水」・「冬」のブロックの左端が味の「鹹」ですが、塩のことです。