それでもまだ減塩を続けますか

日本高血圧学会の「高血圧治療ガイドライン2019」一般向け解説冊子には、高血圧に関して生活習慣で気を付けることとして、減塩について次のように書かれています。

減塩は血圧を下げるだけでなく、脳卒中や心疾患、腎臓病と直接関係がある可能性もあります。とくに食塩摂取量の多い日本人では減塩による降圧効果が大きいと考えられます。高血圧の人は1日6g未満が目標です。…1日1g減らすことで平均1㎜Hg強の収縮期血圧の低下を期待できます。…なお、日本高血圧学会減塩委員会のウエブサイトでは多数の優良で美味しい減塩食品を紹介しています。

ついでながら、5年前の同解説冊子では“高血圧の人は、食塩を5g/日ほど減らせば、血圧は5~6㎜Hg下がるといわれています。”と書かれています。

先に結論を申せば、“たったの5~6、あっ、そう。”と、軽く受け流せばいいです。

だって、医者から“血圧が150もあるから、少なくとも10、できれば20下げなさい。理想は30下げることだ。”と言われているのですから、5~6下がっても全然意味がないじゃないですか。皆さん、冷静になって計算してみてください。

加えて、食塩摂取量を5g/日も減らすなんて並大抵の努力でできるものではなく、その努力をしたところで血圧は誤差範囲の数値しか下がらない。労多くして功少なし、です。

5g/日減らすとは、半減させることなんですよ。平成27年国民健康・栄養調査における食塩摂取量の平均値は1日あたり男性11.0g、女性 9.2gなんですからね。

なお、「日本人の食事摂取基準(2015年版)」における食塩摂取量の目標値は「高血圧予防の観点から1日当たり男性で8g未満、女性で7g未満」とされています。これに従うと、血圧は2~3下がり、これでもって万々歳とでもいうのでしょうかねえ。算数を知っている小学生から、“大人はアホか?”と言われてしまいますよ。

ところで、上の解説引用の中に「とくに食塩摂取量の多い日本人」との記述がありますが、これは全くの根拠レスです。現在、日本の厚労省のようなチマチマした調査は世界各国とも全然やっていないようで、食塩摂取量に関しては世界中どこも全く無関心のようです。小生の手元にある、数少ない食塩摂取量データの寄せ集めによれば、少々古い調査ですが、欧州各国は(男)10~11g台、(女)7~9g台、米国は男女平均で8g前後とあり、別の調査によると欧州各国は男女平均で9~12g台、米国は同14.5gと出ていますが、これらは信頼が置ける数値とはとても言えません。

小生の欧州への旅行経験からすれば、日本列島と同様に「北に行けば塩っ辛く、南に行けば薄味」と感じました。ひどかったのはスウェーデンのストックホルムでして魚の塩漬はビールをがばがば飲まねばなりませんでしたし、オーストリアのウイーンの生ハムはやたら塩っ辛かったです。日本の東北地方の料理より上を行き、小生の周りの人の経験もほぼ同様です。皆さんご自身の経験なり周りの人の感想をお聞きになれば、きっと同じでしょう。食塩摂取量の比較調査は人間の舌が一番正しいのではないでしょうか。

さてさて、日本の減塩運動は、厚労省や日本高血圧学会に止まりません。「脳卒中と循環器病克服5カ年計画」(日本脳卒中学会・日本循環器学会 2016年)では、減塩に関して「2gの減塩」を掲げています。このように厚労省、各種学会あげて、減塩、減塩また減塩の大合唱が性懲りもなく続けられ、国民に対して減塩を無理強いしています。それどころか、日本高血圧学会は「減塩委員会」まで設けたりし、2017年には毎月17日を「減塩の日」に定めたりと、悪乗りまでするようになりました。

ここまですさまじい減塩運動が行われているのは日本だけなんですが、そうなってしまった本元は、奇をてらった、たった一つの調査報告です。世界で最初に食塩と高血圧の関係が示されたのが1954年のことで、米国のダールという学者が世界5地域の食塩摂取量と高血圧者率を示した簡単な報告です。なお、この調査は標本数が少なく、かなり恣意的なもので、統計学的有意性はなく、非科学的代物なのです。よって、紹介しても意味のないものですが、これが“経典”にされてしまっていますから、お示しします。

(図からの読み取りにつき数値は概数)

食塩摂取量 高血圧者率

日本・東北地方 27 g/日 40 %

日本・九州地方 17 22

アメリカ・北部 11 7

太平洋・マーシャル諸島 8 6

北極・エスキモー 4 0

その後、この種の疫学調査が幾つも行われたのですが、統計学的に不備なものが多く、そこで、1982年に国際心臓学会連合が、統計学的に意味のある手法を用いて国際的な統一調査をすることにし、1988年にインターソルト・スタディーを発表しました。

世界32か国の52地域、10,079人を対象としたもので、1地域の男女(20~59歳)各100人以上としています。なお、食塩摂取量は、これと因果関係が深い尿からの排泄量を元に推定。

その結果は、ダールの報告どおりのものが期待されたのですが、たしかに文明から隔絶された地域(狩猟採集民)では、食塩摂取量、高血圧者率ともにゼロか極めて小さな数値であることが分かったものの、文明化された地域(食塩が流通している地域)にあっては、ほとんど相関関係が見い出せない結果となってしまったのです。

本来なら、ここで、ダールの研究報告なるものを、科学者たる医学・栄養学者は否定せねばならないのですが、日本ではこのときすでに厚生省が動き出していて減塩運動が盛り上がっており、それを強力に推進しようとする学者(御用学者)も多く、もう引くに引けなくなって、食塩摂取量と高血圧の相関性を捻り出し(本来なら血圧は10単位<例えば140とか150>で物を言わねばならぬのに、高血圧学会ガイドラインにあるように「食塩1日1g減で、血圧1㎜Hg強の低下」という、1桁下の誤差範囲の数値)でもって、減塩運動を続けさせるという暴挙に打って出たのです。

これは学者ばかりでなく、厚生省という役所もいったん動き出させた政策というものは、よほどのことがないかぎり引っ込めないという頑強な体質を持ち備えていますから、官学が強力に連携し、やってはならない減塩運動を絶対に止めることはしないのです。

かててくわえて質が悪いのは、脆弱な根拠しか持ち合わせなくなった場合には、あの手この手でごり押しし、大手マスメディアをも取り込んで国民を洗脳し、誰にも文句を言わせない“空気”を作り出し、もって彼らは“赤信号、皆で渡れば怖くない”とばかりに思考停止し、言いだしっぺの御仁たちとそれに追従する官学サポーターどもの、何でもいいから我が身を守ろうとする、人間の悲しい性がそこにはあるのです。特にその気質が強いのが日本人ですから、もうどうにもしようがなくなってしまった、それが日本の現実です。

ただし、全部が全部の学者が御用学者になってしまっているわけではなく、日本脂質栄養学会に所属(または賛同)する多くの学者らはそうではないです。著名な方では例えば、奥山治美、浜崎智仁 、大櫛陽一、浜六郎氏らがそうで、次項のコホート研究の紹介も奥山治美氏らによるものです。

なお、世界保健機関(WHO)もインターソルト・スタディーの発表後も減塩指針を崩さなかったのですが、その当時、日本はWHOの分担金比率も高く、機関トップの事務局長が日本人であったことも背景にありましょう。よって、今日でもWHOは厳しい減塩指針(1日5g)を示しています。また、WHO発表の高血圧基準なども御用学者の意図する数値となっており、WHOという機関も信頼がおけるものではありません。

さて、最近、といっても2014年のことですが、興味ある研究報告がなされました。カナダ・マックマスター大学のMartin O’Donnell氏らがまとめたコホート研究で、食塩摂取量と血圧・心血管疾患死亡率の関連を調査したものです。

標本数は世界18か国101,945人(ただし地域的に偏りがあり中国人が42%)、平均追跡期間は3.7年。食塩摂取量はインターソルト・スタディーと同様に尿中ナトリウム排泄量を元にする推定値。なお、コホート研究とは、特定の要因と疾患の発生の関連を長期にわたり観察する研究のこと。

その結果がどういうものであったかというと、血圧については「食塩摂取量を13g/日から6g/日に半減させても血圧は2㎜Hgしか下がらない」というものです。

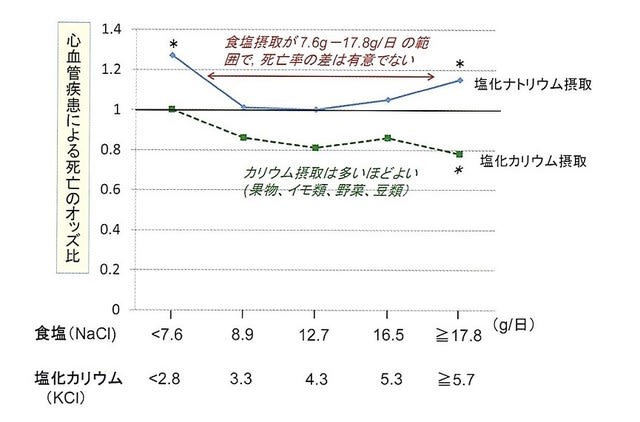

そして、食塩(塩化ナトリウム)摂取量と心血管疾患死亡の相関に関しては、初めての大がかりな調査と思われるのですが、次の図のような結果が出たのです。

出典:2019.9.8 発刊「日本人は絶滅危惧民族 ー誤った脂質栄養が拍車ー 」(編著者:奥山治美)

なお、同時にカリウム摂取量についても同時に調査され、心血管疾患死亡との相関が示されました。これは定性的に言われていたことですが、定量的には今回初めて示されたようです。

図中の*印はp<0.05の状態を示し、通常、統計学的に有意水準を満たすとされます。(語弊がありますが、ざっくり言えば「p<0.05とは、これが正しくない可能性は5%未満である」というものです。)

この図から、「食塩7.6g/日未満の集団と17.8g/日以上の集団で、心血管疾患死亡の危険度が有意に上がる」と統計学上から言えるということになります。

また、塩化カリウムについては「5.7g/日以上の集団で、心血管疾患死亡の危険度が有意に下がる」と統計学上から言えるということになります。

さあ皆さん、2014年に発表された、このコホート研究の結果(ビックニュースなのですが、日本の大手マスメディアも、厚労省や医師会などとつるんでいて、口をつぐんだようでして全然ニュースにならず、小生もつい先日知っただけですし、残念ながらネット検索してもほんのわずかしか見つかりませんでした)を、どう解釈されますか。

厚労省が国民に対して目標とさせている「男性で8g未満、女性で7g未満」、日本高血圧学会が高血圧の人に目標とさせる「1日6g未満」、これらに従っていたら、“減塩して心血管疾患や脳卒中から身を守ろうとしたのに、真逆じゃないか!”となっちゃいます。

にわかに信じられないかもしれませんが、以上、これが現実なのです。

なんとも弱った世の中です。自分の身は自分で守るしかなく、何が真実かを自分で調べるしかない世の中にますますなっていく令和の時代。

このブログがそうしたことに少しでもお役に立てば幸いです。

(備考)ここに紹介したO’Donnell氏らのコホート研究の結果は、ただし絶対的なものではないです。

というのは、各種疫学調査全般に言えることですが、標本の偏り(貧富の差による各種栄養に大きな違いがあったり、運動習慣の大きな差があったり、年齢構成が一定でないなど)がありますし、かつ追跡年数が平均3.7年と短いですから心血管疾患死亡者数は十分な数にのぼらず、どうしても統計学的正確性を欠くからです。この調査が世界各国で継続され、追跡年数が10年を超えるようになれば、だいぶ正確性が増す(*(アスタリスク)がたぶん2つ付いたp<0.01になる)でしょうから、それを期待したいです。

しかしながら、このコホート研究の継続は、減塩派学者や減塩推進公的機関にとっては実に脅威ですから、様々な圧力で潰されてしまう恐れが大です。2014年発表からもう6年経とうとしており、もうそろそろ継続追跡結果がまとめられていい時期ですが、すでにあらかた追跡打ち切りになっているかもしれません。

関連記事(このブログの塩分摂取に関する過去記事)

2017.7.31 年中減塩、ただし夏は熱中症予防に塩分補給って正しい?

2014.1.20 減塩ではなく、1か月に1日「塩断ち」して「塩持ちの良い体質」に改善

2012.8.17 減塩は大間違い!塩味を楽しんでイキイキ元気!

2012.8.15 減塩しすぎるとどうなる?やる気が失せて元気がなくなります。

2012.8.14 塩を摂りすぎると高血圧になる?心配ご無用!でも、食塩感受性が高い人は注意すべきでしょう

2012.8.13 塩を取りすぎると胃がんになる?そんなことは有り得ません。