夏の土用に何を食べますか。まずは「体の中の水害を防ぐ」ことから。

夏の土用の入りは7月19、20日頃で、2023年は7月20日です。そして夏の土用は、立秋の前日までの19日間ほど続きます。夏は、立夏に始まり、土用の入り前日までで、立秋からは秋になります。なお、土用は、各季節の変わり目を指し、年に4回訪れます。

中医学(漢方)では、このように季節区分がなされているのですが、梅雨のない中国の中心部では、これでピッタシなんでしょうね。夏の土用の入りの時期は、夏至からすでに約1か月経ち、日が昇るのが遅くなり、沈むのも早くなり、秋へ移らんとする季節だと。

でも、24節気の大暑が7月23日頃で、暑さのピークとされている上に、日本では、この頃に本格的な梅雨明けとなり、猛暑となります。特に、本格的な梅雨明け後の1週間か10日間は、高温多湿の酷暑となります。

ここに、中国中心部と日本とで、年平均気温が同じぐらいの地域であっても、夏の土用の季節感は、全く異質なものとなります。よって、夏の土用の健康対策も、中医学(漢方)のそれをダイレクトに採択することはできないでしょう。

ところで、土用は、先に言いましたように、年に4回訪れ、春夏秋冬の4つの季節の間に、季節の変わり目として入っています。

その土用の時期は、たいていは“土”に“用”がある時期で、つまり、耕地を掘り返すことが多くなります。小生の百姓生活の経験から、そのように思われます。

なぜに季節の変わり目を土用と言うのか、それを明確に解説されたものを見かけないのですが、土用の季節は「土を掘り返すことで湿気を多く浴びることが多い時期であるから、体調に注意しなければならない」との言い伝えが日本国内にあります。

また、「土用の期間中は、土の中に神様がいるから、毎日土を掘り返してはならぬ。定められた特定の日にしなさい。」という習慣も日本国内にあるようです。これは、上の言い伝えと同義でしょう。

よって、こうしたことから、小生思うに、24節気なり季節区分や土用の設定は、そもそも農業暦から来ているのですから、“土”に“用”があるから「土用」なのだと理解してよいと考えます。そして、土用に注意すべきことは「湿気」であると。これは、農作業をするなかで、土を掘り返している最中にしゃがみこむと、むっとした嫌な湿気を強く感じますから、よく理解できます。

さて、日本の「夏の土用」は、入りが本格的な梅雨明けと概ね重なり、1週間か10日は蒸し暑さが猛烈にひどくなります。中国中心部では、蒸すことはなくても、この時期に大暑が来ますから猛烈な暑さになり、暑さという面では一致し、やたらと水分を取りたくなりましょう。

ところで、漢方の世界では、土用は脾(ひ)の季節です。脾は「消化吸収の要となり、水分代謝を調節する役割を担う働き」を指し、脾に密接な臓器は胃とされています。

このことは、春の土用でも夏の土用でも他の土用でも同じです。

よって、「消化吸収・水分代謝」に気を付けなけねばならないのは、先の春の土用と同じです。対処の仕方にどれだけかの違いが出てくるだけです。

先ずは、梅雨以降、「湿熱」で「脾=胃」が弱っていますから、胃に負担がかからないよう、よく噛んで食べるのが第一となり、この時期にはエネルギー消耗が少ないですから腹八分としたいものです。なお、食欲も落ちていますから、おいしく食べられるものを少しずつあれこれ食べるのが良いということになりましょう。

また、梅雨時以上に「冷たい物」を口にしたくなりますが、決して「冷たい物」を摂らないことです。その昔には、「冷(さ)めた物」も摂りすぎには要注意、と言われました。つまり、常温状態の「冷めた物」であっても胃腸に差しさわりがあると言っていたのでして、ましてや冷蔵庫で異常に冷やした「冷たい物」となったら論外なのです。

うちでは梅雨後半からこの時期にかけて「むしシャブ」をやることが多いです。様々な野菜と茸を中心にして、豚肉を少々乗せます。「胃」に負担を掛けず、「胃」を温めるという、「胃」に優しい料理です。食事中に汗をかきますが、日中に汗をほとんどかくことがない女性に特におすすめします。こうでもして汗をかかねば健康を維持できませんからね。

次に、水分代謝ですが、この時期は「体の中の水害を防ぐ」という感覚でもって、「入りを絞り、出すを放つ」ぐらいの対処が必要でしょう。

もっとも、水分補給なしで大汗をかけば脱水症状を引き起こし、熱中症になってしまいますから、暑いなと感じたらチビチビと水分補給する必要があります。

さて、水分補給ですが、この時期、気化熱の放散がままならず、「湿熱」が体内にこもってしまい、冷蔵庫が普及した今日にあっては、「よく冷えた飲み物」でもってダイレクトに体の芯を冷やしたくなります。

さあ、こうなると大変。「脾=胃」が、びっくり仰天!

一気に大量の冷水を補給すると、「体の中で水害が起きてしまう」と心得えてください。限度を超えた冷水は、「脾=胃」の処理能力を超えてしまい、何ともなりません。ましてや、昭和の高度成長以降は、「異常に冷たい物」が容易に「胃の腑」に入ってくるようになったのですから、大変なことになります。

これが頻繁に繰り返されると、「冷たい物中毒」になってしまいます。「冷たい物中毒」がいかに恐ろしいものであるかは、まだ十分には認識されていないようです。

(参照→暑くなった5月半ば、“冷たい物中毒”から脱却するチャンス!)

かといって、何らかの形で体を冷やさないことには体に熱がこもってしまいます。

さてどうしたものか。可能であれば、日中に「水風呂」に入ることですし、夜の入浴時には、前後にたっぷりと冷水シャワーを浴びることです。

こうして体の表面の熱を取り、体の芯からは決して熱を取らないことです。

日本では、暑くて暑くてたまらない、今のような時期には「冷たい物」で水分補給するのが一般的ですが、漢方の本場、中国では「暑い時期はお湯を飲むべし」という習慣が身に付いています。かえってそのほうが喉の渇きが収まりますし、しっとり汗をかいて体熱を放散してくれるのです。

(参考記事)暑い時期はお湯を飲むべし(三宅薬品・生涯現役新聞N0.271)

本題の夏の土用の食事ですが、これも、基本は春の土用と同じです。

五味に注目してください。脾が欲しがるものは、甘味でしたよね。それに塩味を足し、辛味を添えれば満点です。避けねばいけないのが酸味で、苦味はほどほどであれば気にすることはないというものです。

夏の土用といえば、鰻(うなぎ)の蒲焼です。土用丑(うし)は、皆さんご存知のとおり。この鰻の蒲焼ですが甘味があります。どの鰻屋さんも秘伝のタレに甘味を入れていますが、漢方では肉は甘味の食品としていますから、甘味の塊のようなものです。

そして、タレは醤油などの塩味がたっぷり付いています。大汗をかけば塩分を失いますから、適度の塩味が求められます。

鰻の蒲焼に必ず添えられるのが、山椒です。これは辛味です。

漢方食学から評価すれば、この三味の組み合わせは、満点の調理法となります。

加えて、柔らかくて消化しやすいですから、この時期に気を付けたい「消化吸収」にもってこいの料理です。

日本料理には、こうした漢方食学の五味が、知らず知らず生かされているものが多いのですが、味覚という面からも、三味の組み合わせはとてもうまくできています。

残りの2味は酸味と苦味で、酸味を避け、苦味はほどほどに、ということになります。

先に、苦味について申しましょう。この時期の苦味の代表は、ビールです。苦味はほどほどにした方がよいですから、ビールは嗜む程度に止めたいものです。冷えたビールのがぶ飲みは、先に書きました「体の中の水害」どころか「大洪水」と心得た方が良いでしょう。ちなみに、西欧では猛暑にならないこともあって、ガンガンに冷えたビールを飲むことは決してしませんし、氷を浮かべた水というものもありません。

最後に酸味ですが、その前に、「食い合わせ」というものがあって、「てんぷらとスイカ」がよく知られています。この組み合わせは胃に負担がかかり、消化不良を起こしやすいですから、特にこの時期に問題となる「食い合わせ」の一例です。

この「食い合わせ」に「鰻と梅干」というものがあります。これは理由が分からんから間違いだと言われるのですが、漢方食学の五味の理論からすれば、土用には酸味を避ける必要があるから梅干は控えなさいとなって、皆が一度は食べたくなる鰻は夏の土用の時期ですから、これで正しいのです。

この理論に従って、「春は酸味が必要だから梅干を食べ、春の土用は酸味を控えるために梅干を食べるのを止め、夏はほどほどであれば良いから小梅を食べ、夏の土用は再び梅干を食べるのを止める。」というのが正解かというと、決してそうではありません。

何ごともバランスの問題でして、夏の土用に酸味を抑えすぎると、これを欲しがる肝臓が弱るでしょうし、甘味(肉を含む)が必要だからといっても、度が過ぎれば、これを欲しがっている胃とてトラブルを起こすに決まっています。

特に、飽食時代の今日の日本人にあっては、血液がドロドロになっていますから、血液をサラサラにしてくれる梅干は年中欠かせないですし、また、その酸味の主成分であるクエン酸はエネルギー回路を円滑に回すのに欠かせない有機酸ですから、梅干は土用の時期であっても食べたいものです。朝に1粒で良いですからね。

それに上乗せして、昼食に鰻丼と梅干では、酸味の摂り過ぎと考えたいです。

つまるところ、今日の日本において「酸味を避ける」とは、調理する上で土用には「酢を控え目にする」という配慮を働かせれば良いでしょう。

例えば、酢の物は日本料理に付き物ですが、土用には酢を控え、春には強くするといった配慮です。老舗の高級料亭では、このように季節によって味付けを変えておられるようです。

(備考)2011.7.20投稿、2015.7.22微修正、2016.7.17一部追記。2018.7.19一部追記。以下、毎年日にち改訂。

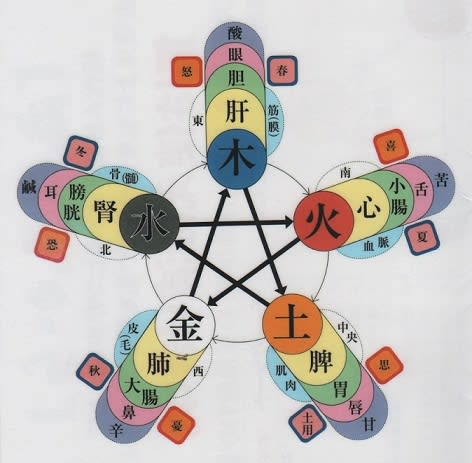

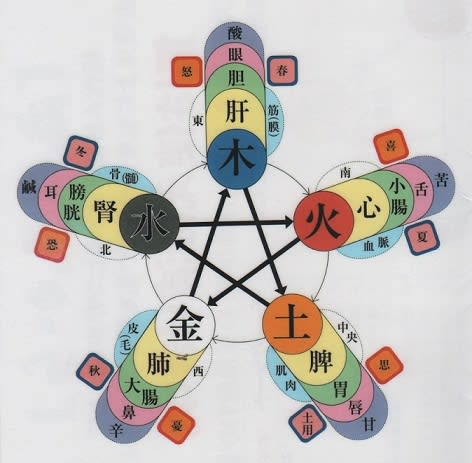

五行配当表

(下図) 各ブロックの端に味が表記されています。

「水」・「冬」のブロックの左端が味の「鹹」ですが、塩のことです。