太陽の表面温度(※1)は5500℃なのに、数千キロ上空の“コロナ(太陽コロナ)”の温度は100万℃にもなります。

なぜ、コロナはこんなに超高温になるのでしょうか?

このコロナが加熱されるメカニズムはまだ分からず…

“コロナ加熱問題”と呼ばれるこの謎の解明は、太陽研究における大きな課題になっています。

熱以外の手段でエネルギーをコロナへ伝える仕組み

地球から見て太陽が月に完全に隠される“皆既日食”では、黒い影のような月の周りに白い光の環を観察することができます。

この環は、ラテン語で冠を意味する“corona”に因んで“コロナ”と名付けられています。

コロナの正体は、太陽の外側を覆うプラズマ化した薄い大気。

その温度は100万℃以上にも達しているんですねー

でも、太陽の表面温度は5500℃なので、コロナは表面と比べると実に200倍も高温なことになります。

炎がその温度以上に空気を加熱することがないのと同じように、コロナの高温は太陽放射だけでは説明ができません。

なので、コロナの高温は、熱以外の手段でエネルギーが伝えられていることを示しています。

このエネルギーの伝達手段が大きな謎に包まれているので、これまでコロナの加熱をうまく説明できていませんでした。

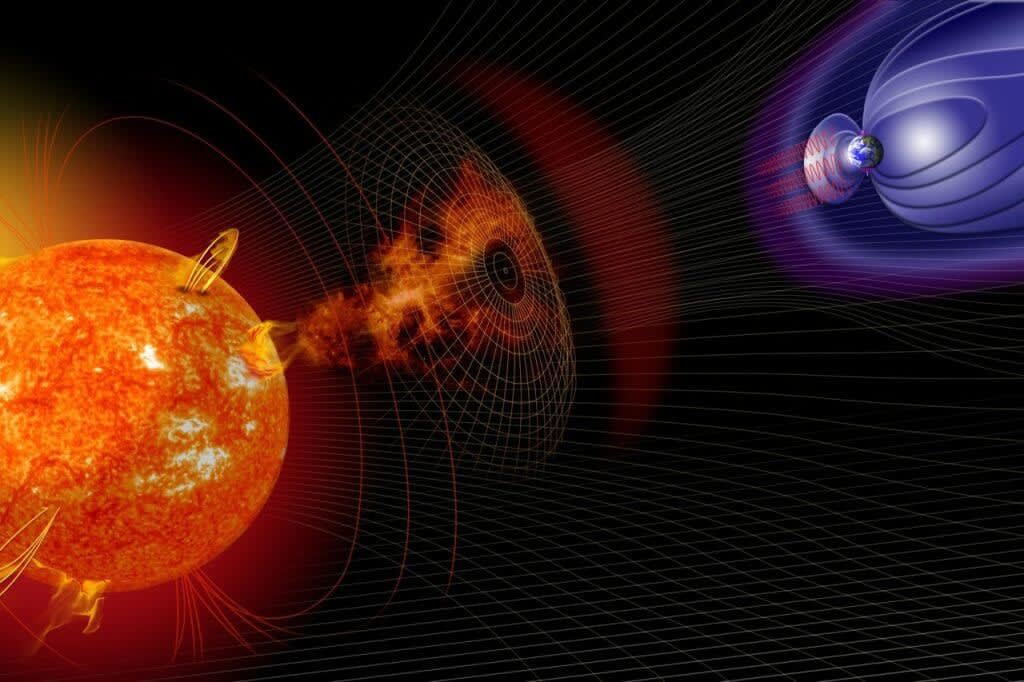

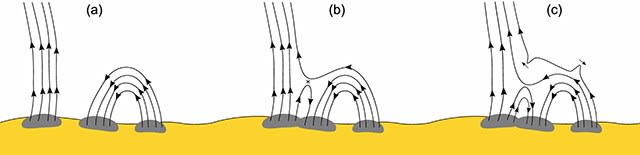

長年有力視されている説には“波動説”(※2)と“磁気リコネクション説”(※3)の2つがあるのですが、どちらも観測された現象だけでは、コロナの温度上昇を十分に説明できないという問題を抱えていました。

コロナを加熱する原動力は光遷移というニュートリノの崩壊にあった?

今回、研究チームが考えたのは、“電弱ホール効果”と呼ばれる現象を通じて、重いタイプの“ニュートリノ”が軽いタイプの“ニュートリノ”と“光子”に崩壊される過程が、コロナを加熱する原動力となっているのではないかとする理論でした。

ニュートリノは、宇宙を形作る基本要素となる“素粒子”の1グループ。

そのニュートリノは3種類に分かれていて(※4)、お互いにわずかながら質量が異なる関係にあります。

太陽の中心部では水素の核融合反応に伴って、大量のニュートリノ(太陽ニュートリノ)が放出されていることが知られています。

大雑把に言えば、私たちが物質を見たり物質に触れたりできるのは、電磁相互作用によって原子同士が相互作用しているためです。

でも、ニュートリノは電磁相互作用をしないので、通常は光子と相互作用をすることはありません。

ただ、“弱い相互作用”という力でのみ、他の物質と相互作用をする性質があります。(※5)

弱い相互作用が伝わる距離は、原子の約1万分の1の大きさしかない原子核の内部に収まるほど短いものです。

なので、ほとんどのニュートリノは原子と出会っても、そこに何もないかのように素通りしてしまいます。

核融合反応が起きている太陽の中心核は極めて高密度ですが、そこで発生したニュートリノはほとんど何の抵抗も受けずに通過できると考えられるので、物質の密度が極めて希薄なコロナではなおさら素通りすると考えられます。(※6)

このため、コロナ加熱問題において、ニュートリノの存在はこれまで無視されてきました。

ニュートリノの光遷移の確立を大幅に高める電弱ホール効果

ただ、電磁相互作用と弱い相互作用は、条件次第では区別できない同じ性質の力になることが知られているんですねー

なので、これを考慮した場合には話が変わってきます。

電磁相互作用と弱い相互作用を統一した力は“電弱相互作用”と呼ばれていて、1964年に理論が提唱されて以来、電弱相互作用で予言された素粒子の存在も実験的に確かめられています。

ニュートリノは電磁相互作用をしませんが、電弱相互作用は電磁相互作用と弱い相互作用の性質を併せ持つので、ニュートリノと光子との直接的な相互作用が発生することになります。

通常、電弱相互作用が現れるのは、恒星の中心部でも実現しない約1000兆℃という超高温環境での話になります。(※7)

でも、実際にはそれよりも低い温度でも低い確率で電弱相互作用が現れ、重いタイプのニュートリノが軽いタイプのニュートリノと光子に分解する“光遷移”と呼ばれる現象が発生すると考えられます。

光遷移で生じた光子はコロナにエネルギーを与えることになるので、ニュートリノがコロナを加熱するというのは理論的にはあり得ますが、光遷移が発生する確率は極めて低いと考えられます。

また、ニュートリノが光遷移する現象の実験的な観測にも成功していないので、ニュートリノの光遷移もコロナ加熱問題では無視されてきました。

そこで、今回の研究で提唱しているのは、“電弱ホール効果”と呼ばれる現象が、ニュートリノの光遷移の確立を大幅に高めるのではないかとする理論です。

これは、電磁相互作用での“量子ホール効果”という現象を、電弱相互作用に拡大したもの。

量子ホール効果の詳細は、この記事のレベルを超えてしまいますが、簡単に言えば、強い磁場の下で電子が運動したときに発生する現象のことを指します。(より詳細な注釈は(※8)へ、この内容は読まなくてよいかも…)

“電弱相互作用が電磁相互作用と弱い相互作用を統一したものなら、電磁相互作用で発生する現象が電弱相互作用で起きていてもおかしくない”

と考える点です。

電子の運動や磁場は電磁相互作用で説明できる現象なので、電弱相互作用に考えを拡大すれば、弱い相互作用を受けるニュートリノもまた量子ホール効果と似たような相互作用が発生すると考えられます。

電弱ホール効果は典型的なコロナ内部の環境で起きやすい

本研究では、強い磁場の下にある環境下で電弱相互作用の理論を解くことで、量子ホール効果と同じ形式の相互作用が現れることを理論的に証明しました。

簡単に言えば、電弱相互作用の理論をある形式で解いた場合、電磁相互作用での量子ホール効果と同じ形の式が現れるという意味になります。

この式で関与する素粒子はニュートリノと光子なので、ニュートリノと光子の相互作用、つまり重いタイプのニュートリノが軽いタイプのニュートリノと光子に崩壊するという現象が発生します。

コロナ内部の物質密度そのものは低いものの、極めて強い磁場がかかっていて、電子の密度は高い傾向にあります。

本研究で示した、電弱相互作用における電弱ホール効果が起きやすいと理論的に示されている環境は、典型的なコロナ内部の磁場および電子密度の値と一致します。

一方、太陽の他の場所では、この条件が満たされることはないので、電弱ホール効果によって太陽本体が過熱されることはありません。

なので、太陽表面とコロナの温度に大きな差が生じていることとも矛盾しません。

電弱ホール効果によってニュートリノが光子に崩壊する場合、崩壊して生じた光子がコロナのプラズマにエネルギーを与えることで、コロナは過熱されます。

今回示された電弱ホール効果によって、ニュートリノが光子に崩壊する確率は10の40乗倍に上がるので、これまで無視されてきたニュートリノとコロナとの関りが見直される可能性はあります。

もし、電弱ホール効果の理論が正しければ、超新星爆発(※9)に並ぶニュートリノが積極的に関わる数少ない天文物理現象の一つに挙げられることになります。

なので、理論が正しいかどうかは第三者による検証が必要となるんですねー

ただ、電弱ホール効果の直接観測は極めて難しく、当面は不可能だと考えられています。

また、仮に電弱ホール効果の理論が正しいとしても、コロナの過熱にどの程度の割合で関与しているのかについての検証も必要となります。

このため、現時点ではコロナ加熱問題は解決したとは言えません。

一方、電弱ホール効果を通じて生じる光子やニュートリノの性質は理論的に決定できるので、観測によって理論と合致する光子やニュートリノを検出することは可能です。

電弱ホール効果の実在や、それによってコロナ加熱問題が解決するのかは、当面の間は光学とニュートリノの両面で太陽観測を行い、詳細なデータを得られるかどうかにかかってくるのでしょうね。

こちらの記事もどうぞ

なぜ、コロナはこんなに超高温になるのでしょうか?

このコロナが加熱されるメカニズムはまだ分からず…

“コロナ加熱問題”と呼ばれるこの謎の解明は、太陽研究における大きな課題になっています。

※1.太陽を含めた恒星の“表面”は、通常は不透明な部分の最表層部のことを指す。これは“光球”と呼ばれ視覚的な表面と一致する。

今回の研究では、“電弱ホール効果”と呼ばれる現象を通じて、コロナ加熱のカギは素粒子“ニュートリノ”が崩壊して“光子”となるとする理論を発表しています。この研究は、北海道大学の石川健三さんと北海道科学大学の飛田豊さんの研究チームが進めています。

熱以外の手段でエネルギーをコロナへ伝える仕組み

地球から見て太陽が月に完全に隠される“皆既日食”では、黒い影のような月の周りに白い光の環を観察することができます。

この環は、ラテン語で冠を意味する“corona”に因んで“コロナ”と名付けられています。

コロナの正体は、太陽の外側を覆うプラズマ化した薄い大気。

その温度は100万℃以上にも達しているんですねー

でも、太陽の表面温度は5500℃なので、コロナは表面と比べると実に200倍も高温なことになります。

炎がその温度以上に空気を加熱することがないのと同じように、コロナの高温は太陽放射だけでは説明ができません。

なので、コロナの高温は、熱以外の手段でエネルギーが伝えられていることを示しています。

このエネルギーの伝達手段が大きな謎に包まれているので、これまでコロナの加熱をうまく説明できていませんでした。

長年有力視されている説には“波動説”(※2)と“磁気リコネクション説”(※3)の2つがあるのですが、どちらも観測された現象だけでは、コロナの温度上昇を十分に説明できないという問題を抱えていました。

※2.プラズマ内では音波に似た波が発生し、エネルギーを伝えることが知られている。太陽は巨大なプラズマの塊なので、光球内部のエネルギーが波を通じてコロナへと伝達しているのではないかという予測が波動説。波の発生は観測されているが、波のエネルギーをコロナの過熱に変換する機構が謎のままで、また温度上昇の一部しか説明できないという問題もある。

※3.太陽の磁場は太陽自身の活動によって、局所的に激しく捻じ曲げられる箇所がある。この捻じれが限界に達すると、逆向きの磁力線と繋ぎ変わると同時にエネルギーが解放される。このエネルギーがコロナが高温となる原因と予測しているのが磁気リコネクション説。磁場の捻じれの解消は、小規模な太陽フレア(ナノフレア)を伴うので観測で証明が可能。ただ、今のところはコロナを加熱するには到底足りないフレアしか観測されておらず、やはり温度上昇の一部しか説明できないという問題がある。

※3.太陽の磁場は太陽自身の活動によって、局所的に激しく捻じ曲げられる箇所がある。この捻じれが限界に達すると、逆向きの磁力線と繋ぎ変わると同時にエネルギーが解放される。このエネルギーがコロナが高温となる原因と予測しているのが磁気リコネクション説。磁場の捻じれの解消は、小規模な太陽フレア(ナノフレア)を伴うので観測で証明が可能。ただ、今のところはコロナを加熱するには到底足りないフレアしか観測されておらず、やはり温度上昇の一部しか説明できないという問題がある。

|

| 図1.2023年4月20日にオーストラリアのエクスマウスで観測された皆既日食。黒い太陽の周りにみられる白い輪がコロナ。(Credit: Mantarays Ningaloo, Australia/MIT-NASA Eclipse Expedition) |

コロナを加熱する原動力は光遷移というニュートリノの崩壊にあった?

今回、研究チームが考えたのは、“電弱ホール効果”と呼ばれる現象を通じて、重いタイプの“ニュートリノ”が軽いタイプの“ニュートリノ”と“光子”に崩壊される過程が、コロナを加熱する原動力となっているのではないかとする理論でした。

ニュートリノは、宇宙を形作る基本要素となる“素粒子”の1グループ。

そのニュートリノは3種類に分かれていて(※4)、お互いにわずかながら質量が異なる関係にあります。

太陽の中心部では水素の核融合反応に伴って、大量のニュートリノ(太陽ニュートリノ)が放出されていることが知られています。

※4.ニュートリノのタイプは3種類、電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノがある。ニュートリノの質量がゼロではなく、お互いに異なる質量の値を持つことは証明されているが、それぞれのタイプが具体的にどれくらいの質量をもつのかは判明していない。

光子とは、肉眼でも見える可視光線も含めた“電磁波”を粒子と考えた場合に対応する素粒子で、電気と磁気を統合した力“電磁相互作用”を伝える粒子(ゲージ粒子)です。大雑把に言えば、私たちが物質を見たり物質に触れたりできるのは、電磁相互作用によって原子同士が相互作用しているためです。

でも、ニュートリノは電磁相互作用をしないので、通常は光子と相互作用をすることはありません。

ただ、“弱い相互作用”という力でのみ、他の物質と相互作用をする性質があります。(※5)

※5.ニュートリノは他に重力相互作用もするが、素粒子レベルの世界ではあまりにも弱い力なので無視される。

弱い相互作用は、太陽の中心部で発生する核融合反応や、ニュートリノが他の物質と相互作用するときなどに働く力です。弱い相互作用が伝わる距離は、原子の約1万分の1の大きさしかない原子核の内部に収まるほど短いものです。

なので、ほとんどのニュートリノは原子と出会っても、そこに何もないかのように素通りしてしまいます。

核融合反応が起きている太陽の中心核は極めて高密度ですが、そこで発生したニュートリノはほとんど何の抵抗も受けずに通過できると考えられるので、物質の密度が極めて希薄なコロナではなおさら素通りすると考えられます。(※6)

※6.太陽の中心核に対するコロナの密度は750京分の1以下しかない。

あまりにも他の物質と衝突することがないので、ニュートリノは物理学者の間で“幽霊粒子”と呼ばれるほどです。このため、コロナ加熱問題において、ニュートリノの存在はこれまで無視されてきました。

ニュートリノの光遷移の確立を大幅に高める電弱ホール効果

ただ、電磁相互作用と弱い相互作用は、条件次第では区別できない同じ性質の力になることが知られているんですねー

なので、これを考慮した場合には話が変わってきます。

電磁相互作用と弱い相互作用を統一した力は“電弱相互作用”と呼ばれていて、1964年に理論が提唱されて以来、電弱相互作用で予言された素粒子の存在も実験的に確かめられています。

ニュートリノは電磁相互作用をしませんが、電弱相互作用は電磁相互作用と弱い相互作用の性質を併せ持つので、ニュートリノと光子との直接的な相互作用が発生することになります。

通常、電弱相互作用が現れるのは、恒星の中心部でも実現しない約1000兆℃という超高温環境での話になります。(※7)

でも、実際にはそれよりも低い温度でも低い確率で電弱相互作用が現れ、重いタイプのニュートリノが軽いタイプのニュートリノと光子に分解する“光遷移”と呼ばれる現象が発生すると考えられます。

※7.このような環境は、誕生直後の宇宙と高エネルギーな粒子同士の衝突で一瞬生み出される以外は、存在しないと考えられている。

ただ、電弱相互作用を考慮した上でも、これまではコロナ加熱問題とニュートリノの関りは考えられてきませんでした。光遷移で生じた光子はコロナにエネルギーを与えることになるので、ニュートリノがコロナを加熱するというのは理論的にはあり得ますが、光遷移が発生する確率は極めて低いと考えられます。

また、ニュートリノが光遷移する現象の実験的な観測にも成功していないので、ニュートリノの光遷移もコロナ加熱問題では無視されてきました。

そこで、今回の研究で提唱しているのは、“電弱ホール効果”と呼ばれる現象が、ニュートリノの光遷移の確立を大幅に高めるのではないかとする理論です。

これは、電磁相互作用での“量子ホール効果”という現象を、電弱相互作用に拡大したもの。

量子ホール効果の詳細は、この記事のレベルを超えてしまいますが、簡単に言えば、強い磁場の下で電子が運動したときに発生する現象のことを指します。(より詳細な注釈は(※8)へ、この内容は読まなくてよいかも…)

※8.試料に流れている電流(電子の運動方向とは逆向き)に対して垂直な方向に磁場をかけると、電流、磁場、そしてローレンツ力(電子が磁場を受けて発生する力)がそれぞれ垂直となる。ローレンツ力は電子を試料の片側に寄らせて電荷を蓄積するため、やがて発生するクーロン力と釣り合い、磁場や電流と垂直方向に電圧が発生。これは“ホール電圧”と呼ぶ。ホール電圧と電流との大きさの比率は“ホール低効率”と呼ばれ、磁場の強さに比例することが知られている。この説明全体が“(古典的)ホール効果”と呼ばれる。量子ホール効果とは、このホール効果を量子力学の下で説いたもので、ホール低効率が強い磁場の下では特定の値(フォン・クリッツィング定数)の整数倍にしかならない(量子化する)現象のことを指す。

今回の電弱ホール効果を考える上で重要なのは、“電弱相互作用が電磁相互作用と弱い相互作用を統一したものなら、電磁相互作用で発生する現象が電弱相互作用で起きていてもおかしくない”

と考える点です。

電子の運動や磁場は電磁相互作用で説明できる現象なので、電弱相互作用に考えを拡大すれば、弱い相互作用を受けるニュートリノもまた量子ホール効果と似たような相互作用が発生すると考えられます。

電弱ホール効果は典型的なコロナ内部の環境で起きやすい

本研究では、強い磁場の下にある環境下で電弱相互作用の理論を解くことで、量子ホール効果と同じ形式の相互作用が現れることを理論的に証明しました。

簡単に言えば、電弱相互作用の理論をある形式で解いた場合、電磁相互作用での量子ホール効果と同じ形の式が現れるという意味になります。

この式で関与する素粒子はニュートリノと光子なので、ニュートリノと光子の相互作用、つまり重いタイプのニュートリノが軽いタイプのニュートリノと光子に崩壊するという現象が発生します。

コロナ内部の物質密度そのものは低いものの、極めて強い磁場がかかっていて、電子の密度は高い傾向にあります。

本研究で示した、電弱相互作用における電弱ホール効果が起きやすいと理論的に示されている環境は、典型的なコロナ内部の磁場および電子密度の値と一致します。

一方、太陽の他の場所では、この条件が満たされることはないので、電弱ホール効果によって太陽本体が過熱されることはありません。

なので、太陽表面とコロナの温度に大きな差が生じていることとも矛盾しません。

電弱ホール効果によってニュートリノが光子に崩壊する場合、崩壊して生じた光子がコロナのプラズマにエネルギーを与えることで、コロナは過熱されます。

今回示された電弱ホール効果によって、ニュートリノが光子に崩壊する確率は10の40乗倍に上がるので、これまで無視されてきたニュートリノとコロナとの関りが見直される可能性はあります。

もし、電弱ホール効果の理論が正しければ、超新星爆発(※9)に並ぶニュートリノが積極的に関わる数少ない天文物理現象の一つに挙げられることになります。

※9.超新星爆発で放出される膨大なエネルギーは、恒星の中心核の崩壊で発生したニュートリノの1%程度が、物質と衝突することで発生すると考えられている。でも、超新星爆発の直前に発生する他の現象(崩壊する物質と中心核との衝突による衝撃波や、衝突による跳ね返り)も考慮しなければならず、どの現象がどの程度の割合で関与しているのか、詳細はよくわかっていない。

電弱ホール効果は、今のところ提唱されたばかり。なので、理論が正しいかどうかは第三者による検証が必要となるんですねー

ただ、電弱ホール効果の直接観測は極めて難しく、当面は不可能だと考えられています。

また、仮に電弱ホール効果の理論が正しいとしても、コロナの過熱にどの程度の割合で関与しているのかについての検証も必要となります。

このため、現時点ではコロナ加熱問題は解決したとは言えません。

一方、電弱ホール効果を通じて生じる光子やニュートリノの性質は理論的に決定できるので、観測によって理論と合致する光子やニュートリノを検出することは可能です。

電弱ホール効果の実在や、それによってコロナ加熱問題が解決するのかは、当面の間は光学とニュートリノの両面で太陽観測を行い、詳細なデータを得られるかどうかにかかってくるのでしょうね。

こちらの記事もどうぞ