太陽系の小天体が、背後の星を隠す“星食”は、その小天体についての情報を得る絶好の機会なんですねー

今回、冥王星とともに準惑星に分類される“マケマケ”の星食観測から、謎につつまれていた太陽系外縁天体“マケマケ”の詳細が明らかになってきました。

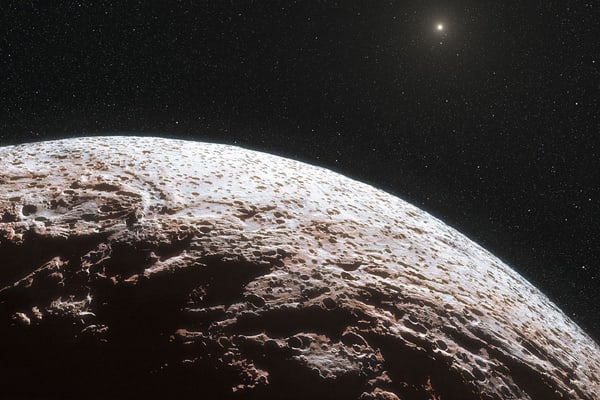

“マケマケ”のイメージ図

“マケマケ”は2005年に発見され、ポリネシア地方に伝わる創造神にちなんで名付けられました。

その“マケマケ”が2011年4月23日に、“かみのけ座”の恒星“NOMAD 1181-0235723”を隠す様子が、南半球で観測されたんですねー

そして、この1分間ほどの現象は、チリとブラジルの望遠鏡でとらえられていました。

背後の星の光が“マケマケ”に隠され、また現れる瞬間、その光の変化は徐々にではなく急激なものでした。

大気があれば、手前を天体が通り過ぎる際に、恒星の光は段階的に増減するはずなんですねー

それまで、“マケマケ”には冥王星と同じく、大気があるのではと考えられていたのですが、

この結果から、少なくとも全球規模では大気は存在しない っということが明らかになりました。

これまで、ほんのわずかなことしか分かっていなかった“マケマケ”について、

今回の星食観測でわかったのは、大気の有無だけではありません。

表面の光反射率が泥まじりの雪程度であること、密度が1.7g/cm3(誤差0.3g)であることが新たに分かったんですねー

また、“マケマケ”の大きさは1430キロ(誤差9キロ)×1502キロ(誤差45キロ)で、極方向が少しつぶれた扁球形のようです。

これらはすべて、星食が起こらなければ得られなかった情報なんですねー

“マケマケ”は、比較的背後の星が少ない領域の方向にあるので、星食はなかなか起こりません。

星食という現象を正確に予測して、観測することは非常に難しいようです。

なので、南米各地での観測協力体制がうまくいった今回のようなケースは、大きな成果なんですよねー

今回、冥王星とともに準惑星に分類される“マケマケ”の星食観測から、謎につつまれていた太陽系外縁天体“マケマケ”の詳細が明らかになってきました。

“マケマケ”のイメージ図

“マケマケ”は2005年に発見され、ポリネシア地方に伝わる創造神にちなんで名付けられました。

その“マケマケ”が2011年4月23日に、“かみのけ座”の恒星“NOMAD 1181-0235723”を隠す様子が、南半球で観測されたんですねー

そして、この1分間ほどの現象は、チリとブラジルの望遠鏡でとらえられていました。

背後の星の光が“マケマケ”に隠され、また現れる瞬間、その光の変化は徐々にではなく急激なものでした。

大気があれば、手前を天体が通り過ぎる際に、恒星の光は段階的に増減するはずなんですねー

それまで、“マケマケ”には冥王星と同じく、大気があるのではと考えられていたのですが、

この結果から、少なくとも全球規模では大気は存在しない っということが明らかになりました。

これまで、ほんのわずかなことしか分かっていなかった“マケマケ”について、

今回の星食観測でわかったのは、大気の有無だけではありません。

表面の光反射率が泥まじりの雪程度であること、密度が1.7g/cm3(誤差0.3g)であることが新たに分かったんですねー

また、“マケマケ”の大きさは1430キロ(誤差9キロ)×1502キロ(誤差45キロ)で、極方向が少しつぶれた扁球形のようです。

これらはすべて、星食が起こらなければ得られなかった情報なんですねー

“マケマケ”は、比較的背後の星が少ない領域の方向にあるので、星食はなかなか起こりません。

星食という現象を正確に予測して、観測することは非常に難しいようです。

なので、南米各地での観測協力体制がうまくいった今回のようなケースは、大きな成果なんですよねー