ハロウィンの夜、高層ビルよりも大きな小惑星が、

地球の近くを通過するそうです。

なんでも、2013年2月にロシア上空の大気圏に突入した、

チェリャビンスク隕石の約30倍なんだとか…

ただ、この小惑星が通るのは月のすぐ向こう側、

でも天文学的スケールでいうと、すれすれの位置になるんですねー

発見はごく最近

NASAの地球近傍天体(NEO)プログラムに所属する天文学者たちが、

この小惑星を発見したのは10月10日。 最接近のわずか3週間前のこと…

あまりに小さく、かすかなため、

調査用の大型望遠鏡の範囲に入るまで発見されなかったそうです。

いまでは、科学者が毎晩スクランブル体制で、

小惑星の軌道や形、大きさなどを追跡し続けています。

この小惑星の正式名称は“2015 TB145”なんですが、

スプーキー(不気味なもの)と名付けられ、直径が290メートルから650メートルもあるようです。

ただ、レーダーによる測定ができるようになるまで、

正確なサイズは分からないんですねー

そして、もっとも正確なサイズが分かるのが、最接近するハロウィンの日。

予想の中間の470メートルと見積もっても、

2013年にシベリアのチェリャビンスク州に落下して派手に燃え尽きた隕石の、

およそ30倍もの大きさになります。

NASAが小惑星の経路を計算した結果、

地球の近くを安全に通り過ぎることが分かっています。

通過時の速度は秒速35キロと、高速で飛ぶ弾丸のおよそ29倍におよび、

アメリカ東部時間で10月31日午後1時5分(日本時間11月1日午前2時5分)、

月の軌道の少し外側を通過する見込みです。

ぎりぎりのニアミス

実は、地球近傍を通過する小惑星は、それほど珍しくはありません。

今年の1月には、“BL86”がスプーキーと同じくらいの距離まで近づいています。

次に同じようなニアミスが起こることも分かっていて、

2027年8月には“1999 ANIO”が月の距離を通過します。

でも、これまでの状況を考えると、

もっと近い将来に、同じようなニアミスがあることも十分に考えられるんですねー

そこでNASAは、スプーキーを含む天体に今後も注目し、

経路予測と将来の危険予測を行っていくそうです。

スプーキーのニアミスは、

その距離と大きさから、高解像度画像を撮影するチャンスとも考えられています。

そこでNASAが立てた計画は、

ゴールドストーン深宇宙通信施設の34メートルのアンテナから電波を発信、

小惑星の表面を反射させ、戻ってきたレーダー反射波を観測するというもの。

レーダー反射波の受信には、

アメリカのバージニア州およびプエルトリコの電波望遠鏡が用いられるようです。

NASAにとってこの観測は、

地球近傍を通過する天体の画像を2メートルの解像度で観測する、

初のケースになるそうです。

地球近傍天体は、これまでに約1万3000個が記録されています。

でも、スプーキーと同程度の大きさの小惑星のうち、

観測されているものは、わずか30%でしかないと考えられています。

さらに、30メートル以上のものに関しては1%未満なんだとか…

30メートルとはいえ、都市を1つ破壊しかねない大きさななのに、

ほとんど分かっていないんですねー

こちらの記事もどうぞ ⇒ 地球の近くを通過した小惑星“ビースト”

地球の近くを通過するそうです。

なんでも、2013年2月にロシア上空の大気圏に突入した、

チェリャビンスク隕石の約30倍なんだとか…

ただ、この小惑星が通るのは月のすぐ向こう側、

でも天文学的スケールでいうと、すれすれの位置になるんですねー

発見はごく最近

NASAの地球近傍天体(NEO)プログラムに所属する天文学者たちが、

この小惑星を発見したのは10月10日。 最接近のわずか3週間前のこと…

あまりに小さく、かすかなため、

調査用の大型望遠鏡の範囲に入るまで発見されなかったそうです。

いまでは、科学者が毎晩スクランブル体制で、

小惑星の軌道や形、大きさなどを追跡し続けています。

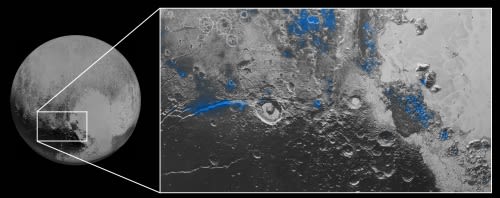

この小惑星の正式名称は“2015 TB145”なんですが、

スプーキー(不気味なもの)と名付けられ、直径が290メートルから650メートルもあるようです。

ただ、レーダーによる測定ができるようになるまで、

正確なサイズは分からないんですねー

そして、もっとも正確なサイズが分かるのが、最接近するハロウィンの日。

予想の中間の470メートルと見積もっても、

2013年にシベリアのチェリャビンスク州に落下して派手に燃え尽きた隕石の、

およそ30倍もの大きさになります。

|

| スプーキーの直径は、 直径650メートル(大きな円)から290メートル(小さな円)と予想されている。 |

NASAが小惑星の経路を計算した結果、

地球の近くを安全に通り過ぎることが分かっています。

通過時の速度は秒速35キロと、高速で飛ぶ弾丸のおよそ29倍におよび、

アメリカ東部時間で10月31日午後1時5分(日本時間11月1日午前2時5分)、

月の軌道の少し外側を通過する見込みです。

ぎりぎりのニアミス

実は、地球近傍を通過する小惑星は、それほど珍しくはありません。

今年の1月には、“BL86”がスプーキーと同じくらいの距離まで近づいています。

|

| 最接近時の距離は月までの距離の1.3倍。 |

次に同じようなニアミスが起こることも分かっていて、

2027年8月には“1999 ANIO”が月の距離を通過します。

でも、これまでの状況を考えると、

もっと近い将来に、同じようなニアミスがあることも十分に考えられるんですねー

そこでNASAは、スプーキーを含む天体に今後も注目し、

経路予測と将来の危険予測を行っていくそうです。

|

| 太陽系のスケールで見ると「すれすれ」だと分かる。 |

スプーキーのニアミスは、

その距離と大きさから、高解像度画像を撮影するチャンスとも考えられています。

そこでNASAが立てた計画は、

ゴールドストーン深宇宙通信施設の34メートルのアンテナから電波を発信、

小惑星の表面を反射させ、戻ってきたレーダー反射波を観測するというもの。

レーダー反射波の受信には、

アメリカのバージニア州およびプエルトリコの電波望遠鏡が用いられるようです。

NASAにとってこの観測は、

地球近傍を通過する天体の画像を2メートルの解像度で観測する、

初のケースになるそうです。

地球近傍天体は、これまでに約1万3000個が記録されています。

でも、スプーキーと同程度の大きさの小惑星のうち、

観測されているものは、わずか30%でしかないと考えられています。

さらに、30メートル以上のものに関しては1%未満なんだとか…

30メートルとはいえ、都市を1つ破壊しかねない大きさななのに、

ほとんど分かっていないんですねー

こちらの記事もどうぞ ⇒ 地球の近くを通過した小惑星“ビースト”