国内の共同研究チームが、

100億光年かなたにあるクエーサーからのガス流出の、異なる2つの像をとらえました。

なぜ2つかというと、天体の重力で光が屈折する“重力レンズ効果”を利用したからなんですねー

この2つの像が、別の角度からの観測と考えれば、立体的な構造が見えるかもしれません。

宇宙に存在する銀河の中には、

銀河全体の100倍以上もの明るさで輝く中心核を持つものがありクエーサーと呼ばれています。

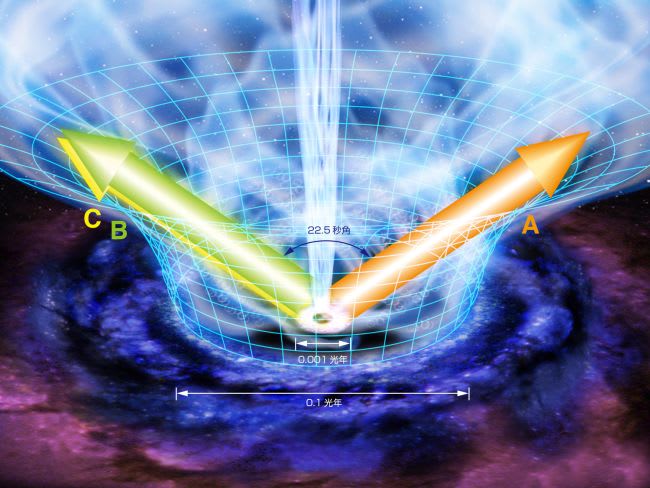

銀河の中心には巨大質量ブラックホールと、

その周囲にガス円盤があり、これが輝いて見えるのが正体と考えられています。

銀河中心ブラックホールの周囲に明るく輝く円盤が存在していて、

そこから高速のガス流“アウトフロー”が吹き出される。

円盤の表面からは、外向きのガスが吹き出していると考えられ、

このガスの流れ“アウトフロー”は、周囲の宇宙空間にも大きな影響を与える重要な現象なんですねー

でも、はるか遠方に存在するので、内部構造を詳しく調べることは難しい状態です。

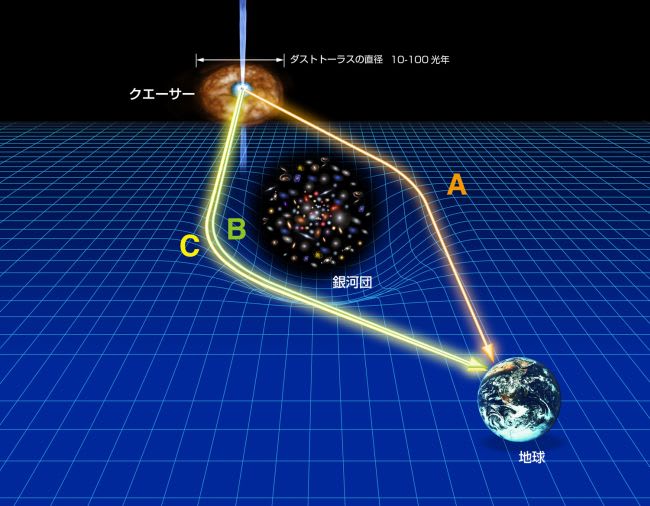

クエーサー“SDSS J1029+2623”は、しし座の方向約100億光年の距離にあり、手前には銀河団があります。

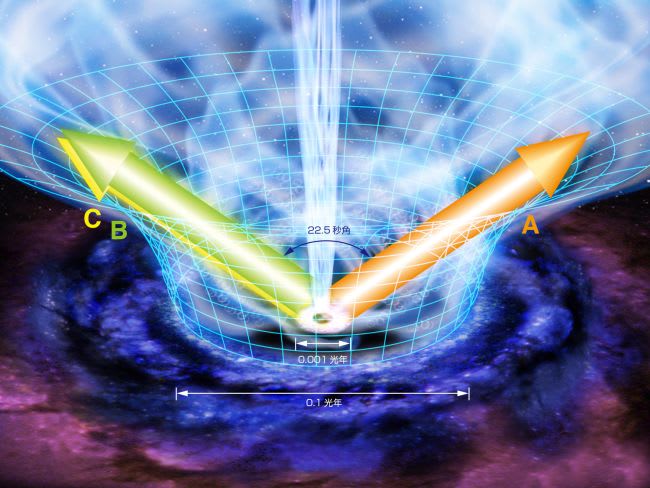

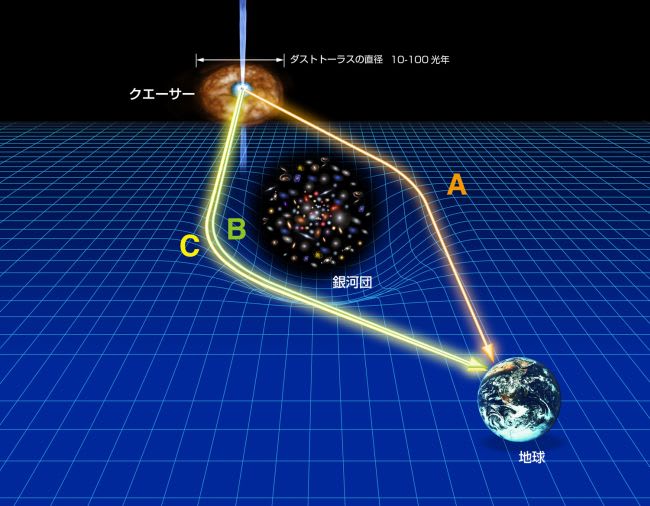

重力レンズ効果の概念図

なので、クエーサーから届く光は、この銀河団の強い重力を受けて進路が大きく歪められることになります。

そして、クエーサーの姿は最大離隔が22.5秒角の3つの像A、B、Cとして地球に届きます。

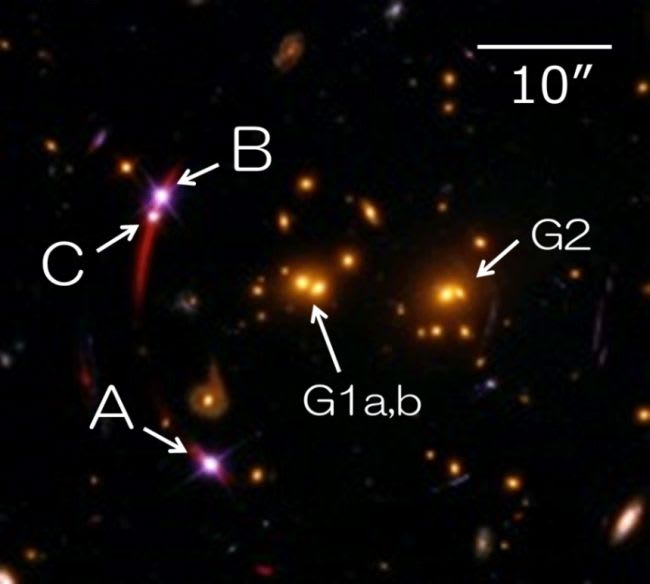

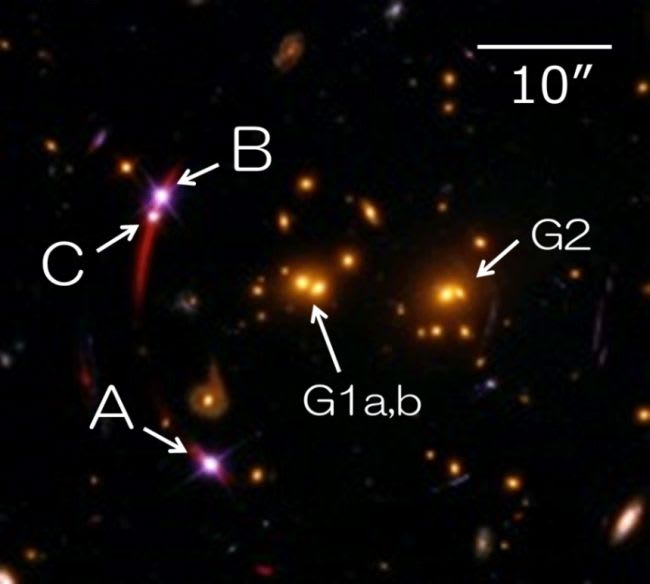

ハッブル宇宙望遠鏡で

観測されたクエーサーの

3つのレンズ像

重力レンズの役割を果たす

銀河団の銀河(G1a、b、G2)も

写っている

それぞれの像を調べることで、

クエーサーのアウトフローを、それぞれの角度から見ることができるかもしれません。

この可能性を調べるため共同研究チームでは、

すばる望遠鏡でクエーサーの比較的明るいレンズ像AとBの分光観測を行っています。

その結果、2つの像に見られる「アウトフローによる光の吸収の形」が、

一部明らかに異なることが分かりました。

これは、異なる角度からのアウトフローの観測に、成功したということなんですねー

わずか22.5秒角の離隔にもかかわらず、こうした違いがみられたのは驚きの結果だそうです。

今回観測されたアウトフローは、最大で秒速1600キロものスピードで吹き出していて、

その内部には0.1光年程度のスケールでガスの濃淡が存在することが分かりました。

このようにアウトフローの内部は一様ではなく、

うろこ雲のように小さな塊が大量に集まったものなのかもしれません。

それを確認するためにも、今後は今回観測しなかったレンズ像Cについても詳しく調べていくようです。

ただ、今回の結果については別の解釈も可能なんですねー

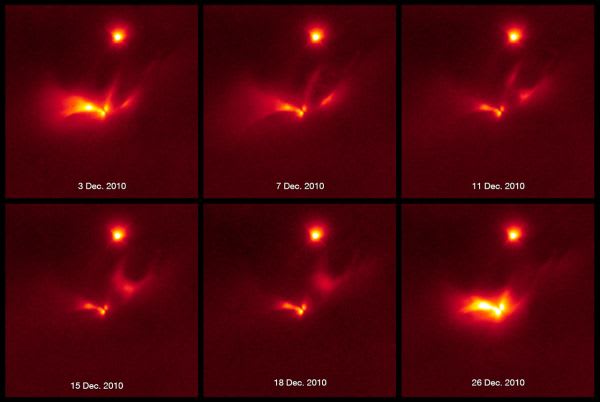

レンズ像AとBは光がたどる経路が異なるので、地球に届くタイミングに差ができます。

この場合、たとえ2つのレンズ像がアウトフローの同じ場所を通過していても、

その内部の構造が時間とともに変化していれば、今回のような結果が再現できます。

この可能性については、今年の3月の追加観測で検証される予定になっています。

100億光年かなたにあるクエーサーからのガス流出の、異なる2つの像をとらえました。

なぜ2つかというと、天体の重力で光が屈折する“重力レンズ効果”を利用したからなんですねー

この2つの像が、別の角度からの観測と考えれば、立体的な構造が見えるかもしれません。

宇宙に存在する銀河の中には、

銀河全体の100倍以上もの明るさで輝く中心核を持つものがありクエーサーと呼ばれています。

銀河の中心には巨大質量ブラックホールと、

その周囲にガス円盤があり、これが輝いて見えるのが正体と考えられています。

銀河中心ブラックホールの周囲に明るく輝く円盤が存在していて、

そこから高速のガス流“アウトフロー”が吹き出される。

円盤の表面からは、外向きのガスが吹き出していると考えられ、

このガスの流れ“アウトフロー”は、周囲の宇宙空間にも大きな影響を与える重要な現象なんですねー

でも、はるか遠方に存在するので、内部構造を詳しく調べることは難しい状態です。

クエーサー“SDSS J1029+2623”は、しし座の方向約100億光年の距離にあり、手前には銀河団があります。

重力レンズ効果の概念図

なので、クエーサーから届く光は、この銀河団の強い重力を受けて進路が大きく歪められることになります。

そして、クエーサーの姿は最大離隔が22.5秒角の3つの像A、B、Cとして地球に届きます。

ハッブル宇宙望遠鏡で

観測されたクエーサーの

3つのレンズ像

重力レンズの役割を果たす

銀河団の銀河(G1a、b、G2)も

写っている

それぞれの像を調べることで、

クエーサーのアウトフローを、それぞれの角度から見ることができるかもしれません。

この可能性を調べるため共同研究チームでは、

すばる望遠鏡でクエーサーの比較的明るいレンズ像AとBの分光観測を行っています。

その結果、2つの像に見られる「アウトフローによる光の吸収の形」が、

一部明らかに異なることが分かりました。

これは、異なる角度からのアウトフローの観測に、成功したということなんですねー

わずか22.5秒角の離隔にもかかわらず、こうした違いがみられたのは驚きの結果だそうです。

今回観測されたアウトフローは、最大で秒速1600キロものスピードで吹き出していて、

その内部には0.1光年程度のスケールでガスの濃淡が存在することが分かりました。

このようにアウトフローの内部は一様ではなく、

うろこ雲のように小さな塊が大量に集まったものなのかもしれません。

それを確認するためにも、今後は今回観測しなかったレンズ像Cについても詳しく調べていくようです。

ただ、今回の結果については別の解釈も可能なんですねー

レンズ像AとBは光がたどる経路が異なるので、地球に届くタイミングに差ができます。

この場合、たとえ2つのレンズ像がアウトフローの同じ場所を通過していても、

その内部の構造が時間とともに変化していれば、今回のような結果が再現できます。

この可能性については、今年の3月の追加観測で検証される予定になっています。