5月30日のこと、三体問題に由来する“カオス軌道”をいくつも渡り歩いていく手法を考案し、地球-月の“円制限三体問題”の最小モデルである“ヒル方程式系”において、地球周回軌道から月周回軌道へ探査機が向かう場合、従来の軌道を上回る、高効率で短時間、なおかつ頑健な軌道を設計することに成功したことを、北海道大学と九州大学が共同で発表しました。

本研究の成果は、北海道大学 電子科学研究所の佐藤讓准教授、九州大学大学院 工学研究院 航空宇宙工学部門の坂東麻衣教授、同・大学 工学部 航空宇宙工学専攻の平岩尚樹大学院生、ブラジル・リオデジャネイロ連邦大学 数学研究所のイザイア・ニゾリ博士たちの国際共同研究チームによるもの。

詳細は、アメリカ物理学会が刊行する物理とその関連分野を扱う学際的な学術誌“Physical Review Research”に掲載されました。

地球、月、探査機との相互作用

地球、月、太陽のように、3天体の相互作用により生じる運動は複雑な軌道を持つことがあり、古典力学の未解決問題“三体問題”として知られています。

それに対し、3天体のうちの1つが非常に小さな天体で、その重力の影響が他の2天体に対して無視できる場合、他の2天体の軌道は、解を得られる“二体問題”として扱えます。

このような状況では、周期運動する大きな2天体と相互作用する小天体の軌道だけを考えればよく、“制限三体問題”と呼ばれています。

さらに、2天体の軌道が円であると仮定すると、この問題は円軌道を周回する天体から重力の影響を受ける小天体の軌道に関する問題となり、円制限三体問題と呼ばれ、地球、月、探査機の相互作用系がそれにあたります。

でも、円制限三体問題は単純化されているにもかかわらず、それでもまだ解を得ることはできません。

その理由は、探査機の初期位置や初速度によって“カオス”(不規則運動)が生じてしまうからです。

カオス軌道は完全に解けない上に、探査機の初期位置や初速度の極めてわずかな誤差が、長時間後の軌道の大きな解離を引き起こす“初期値鋭敏性”を持ちます。

誤差は実際に必ず生じるので、結果として探査機の軌道は予想不可能になってしまいます。

これだと、人類は月に探査機を送り込むことは不可能なように思えますが、実際には50年以上前から幾度となく着陸機や周回機が送り込まれてきました。

その理由は、円制限三体問題の解にはカオス軌道だけでなく、実は単純な周期軌道も含まれているからです。

“ハロー軌道”のような三体問題の周期軌道がいくつも発見されているので、手に負えないカオス軌道を避け、これまでは主に周期軌道を使った軌道設計がされてきた訳です。

少ない燃料と短時間で月に到達できる軌道

このように、これまでは避けられてきたカオス軌道ですが、今回研究チームは発想を転換。

逆にカオス軌道を活用することで、今よりも燃料を節約したり、月に早く到着できたりするような軌道を設計できる可能性を考察し、力学系理論の立場から軌道設計に取り組んでいます。

今回の研究で扱われているのは、地球-月円制限三体問題の最小モデルであるヒル方程式系における、地球周回軌道から月周回軌道への旅程。

まず、同系においてカオス軌道が集積している領域(カオスの海)の周期軌道を一つ選び、この周期軌道に常に近づいていく状態の集合(安定多様体)と、常に離れていく状態の集合(不安定多様体)を、二体が最も近づく状態(近点)の切断面上で計算しています。

その切断面上で、安定多様体と不安定多様体に囲まれる領域は“ローブ”と呼ばれます。

ある近点に到達してから、次の近点に到達するまでに、あるローブは別のローブに遷移し、カオス的な動力学により変形を受けて複雑に変形していきます。

ただ、ローブに囲まれている軌道はローブの外に出ることはありません。

このようなローブの系列は、出発地点の地球周回軌道と目的地点の月周回軌道の間にあるカオスの海に無数に存在しています。

そこで考えられるのが、いくつかのローブ系列を選んで、あるローブが大幅に変形する前に、次のローブへとジャンプさせていく制御です。

つまり、地球周回軌道から出発した探査機は、選ばれたローブ系列を順に渡り歩くことで、月周回軌道に到達できることになります。

このジャンプで生じる誤差もカオスで増幅されます。

ただ、探査機がローブ内に収まっていれば、次のジャンプの制御に支障をきたすことはないようです。

つまり、不安定なのに、頑健な軌道ということです。

そして、可能なローブ系列の組み合わせを最適化した結果、ヒル方程式系において、既知の旅程よりも少ない燃料で、しかもより短時間で月に到達できる軌道が設計できました。

ローブの動力学を使って、カオス軌道を探査機の軌道設計に役立たせることに成功した訳です。

今回の研究で提案された解析法と制御法は、様々な力学系における高効率な軌道設計に対する一般的かつ有力な方法です。

特に、月周回有人拠点への貨物輸送や、惑星探査機の軌道設計などへの応用が期待できます。

こちらの記事もどうぞ

本研究の成果は、北海道大学 電子科学研究所の佐藤讓准教授、九州大学大学院 工学研究院 航空宇宙工学部門の坂東麻衣教授、同・大学 工学部 航空宇宙工学専攻の平岩尚樹大学院生、ブラジル・リオデジャネイロ連邦大学 数学研究所のイザイア・ニゾリ博士たちの国際共同研究チームによるもの。

詳細は、アメリカ物理学会が刊行する物理とその関連分野を扱う学際的な学術誌“Physical Review Research”に掲載されました。

|

| 図1.今回設計された、地球から月までのカオス軌道を渡り歩いていく探査機の軌道。従来よりも高効率、短時間、頑健な軌道であることが特徴。(出所: 共同プレスリリースPDF) |

地球、月、探査機との相互作用

地球、月、太陽のように、3天体の相互作用により生じる運動は複雑な軌道を持つことがあり、古典力学の未解決問題“三体問題”として知られています。

それに対し、3天体のうちの1つが非常に小さな天体で、その重力の影響が他の2天体に対して無視できる場合、他の2天体の軌道は、解を得られる“二体問題”として扱えます。

このような状況では、周期運動する大きな2天体と相互作用する小天体の軌道だけを考えればよく、“制限三体問題”と呼ばれています。

さらに、2天体の軌道が円であると仮定すると、この問題は円軌道を周回する天体から重力の影響を受ける小天体の軌道に関する問題となり、円制限三体問題と呼ばれ、地球、月、探査機の相互作用系がそれにあたります。

でも、円制限三体問題は単純化されているにもかかわらず、それでもまだ解を得ることはできません。

その理由は、探査機の初期位置や初速度によって“カオス”(不規則運動)が生じてしまうからです。

カオス軌道は完全に解けない上に、探査機の初期位置や初速度の極めてわずかな誤差が、長時間後の軌道の大きな解離を引き起こす“初期値鋭敏性”を持ちます。

誤差は実際に必ず生じるので、結果として探査機の軌道は予想不可能になってしまいます。

これだと、人類は月に探査機を送り込むことは不可能なように思えますが、実際には50年以上前から幾度となく着陸機や周回機が送り込まれてきました。

その理由は、円制限三体問題の解にはカオス軌道だけでなく、実は単純な周期軌道も含まれているからです。

“ハロー軌道”のような三体問題の周期軌道がいくつも発見されているので、手に負えないカオス軌道を避け、これまでは主に周期軌道を使った軌道設計がされてきた訳です。

少ない燃料と短時間で月に到達できる軌道

このように、これまでは避けられてきたカオス軌道ですが、今回研究チームは発想を転換。

逆にカオス軌道を活用することで、今よりも燃料を節約したり、月に早く到着できたりするような軌道を設計できる可能性を考察し、力学系理論の立場から軌道設計に取り組んでいます。

今回の研究で扱われているのは、地球-月円制限三体問題の最小モデルであるヒル方程式系における、地球周回軌道から月周回軌道への旅程。

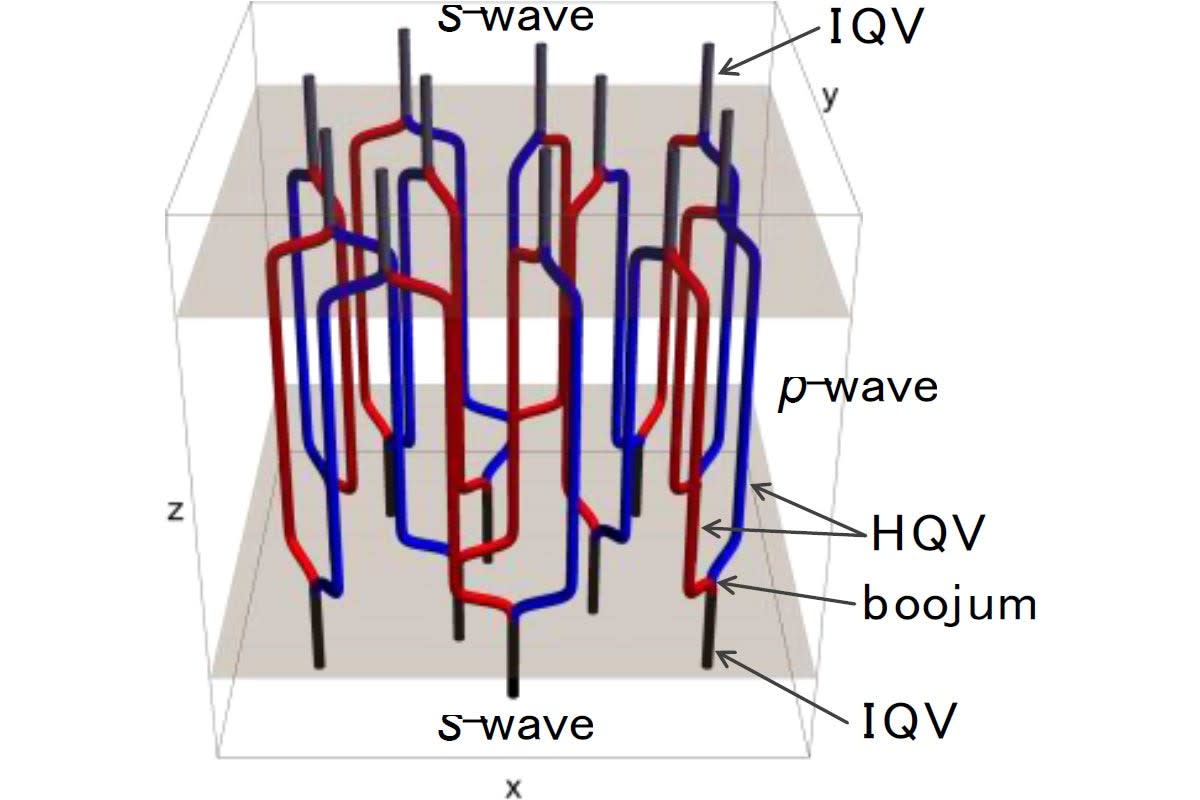

まず、同系においてカオス軌道が集積している領域(カオスの海)の周期軌道を一つ選び、この周期軌道に常に近づいていく状態の集合(安定多様体)と、常に離れていく状態の集合(不安定多様体)を、二体が最も近づく状態(近点)の切断面上で計算しています。

その切断面上で、安定多様体と不安定多様体に囲まれる領域は“ローブ”と呼ばれます。

ある近点に到達してから、次の近点に到達するまでに、あるローブは別のローブに遷移し、カオス的な動力学により変形を受けて複雑に変形していきます。

ただ、ローブに囲まれている軌道はローブの外に出ることはありません。

|

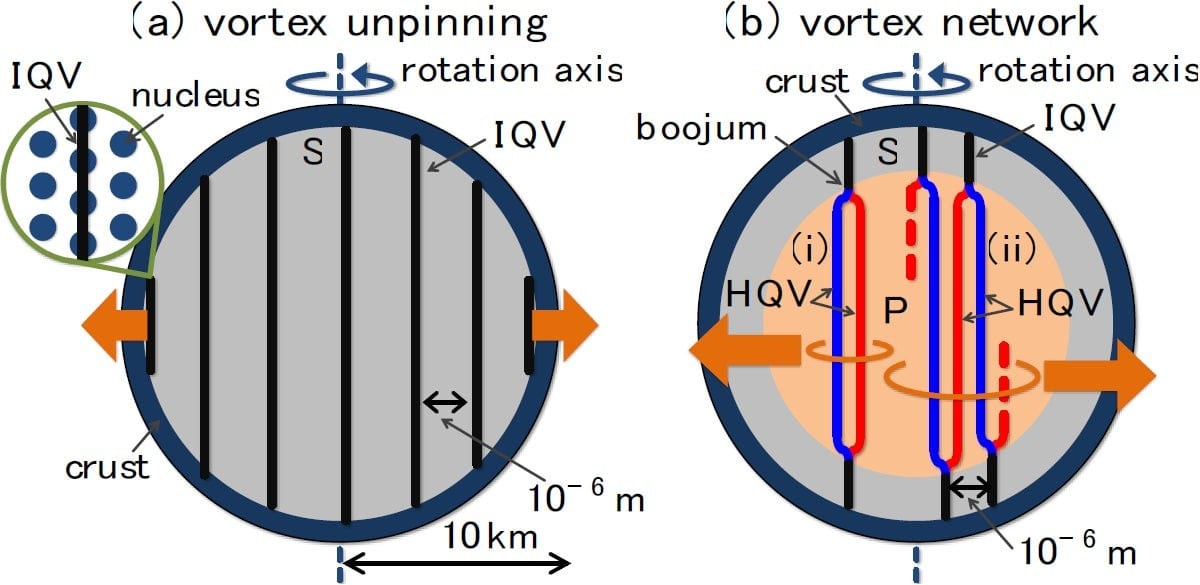

| 図2.(左)安定多様体(緑)と不安定多様体(赤)に囲まれたローブとその系列(黄、青)。(右)出発点(▲)から目標点(★)までローブ系列(赤、紫)の間をジャンプ(d1、d2、d3)させる軌道設計法。(出所: 共同プレスリリースPDF) |

そこで考えられるのが、いくつかのローブ系列を選んで、あるローブが大幅に変形する前に、次のローブへとジャンプさせていく制御です。

つまり、地球周回軌道から出発した探査機は、選ばれたローブ系列を順に渡り歩くことで、月周回軌道に到達できることになります。

このジャンプで生じる誤差もカオスで増幅されます。

ただ、探査機がローブ内に収まっていれば、次のジャンプの制御に支障をきたすことはないようです。

つまり、不安定なのに、頑健な軌道ということです。

|

| 図3.地球-月系における探査機の軌道。地球周回軌道から2つのカオス軌道(赤、緑)を経て月周回軌道へ到達する。地球は青い点、月は黄色の点で示されている。(出所: 共同プレスリリースPDF) |

ローブの動力学を使って、カオス軌道を探査機の軌道設計に役立たせることに成功した訳です。

今回の研究で提案された解析法と制御法は、様々な力学系における高効率な軌道設計に対する一般的かつ有力な方法です。

特に、月周回有人拠点への貨物輸送や、惑星探査機の軌道設計などへの応用が期待できます。

こちらの記事もどうぞ