ヨーロッパ宇宙機関(ESA)のガンマ線観測衛星“インテグラル”が、超新星“1987A”の残骸から大量の放射性チタンを検出しました。

巨大な星が最後に迎える壮大な“超新星爆発”という、劇的なプロセスへの理解を深める成果になります。

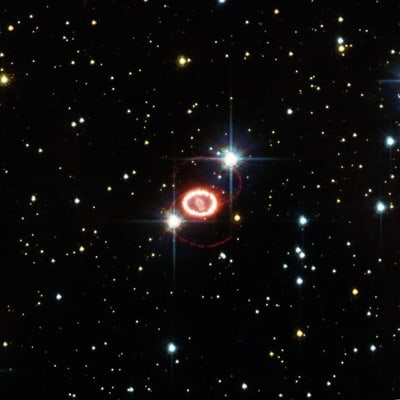

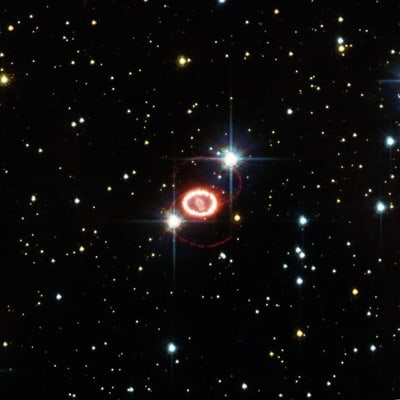

17万光年かなたで起こった

超新星爆発“1987A”

恒星の内部では、水素が核融合によってヘリウムに変換され、エネルギーが生み出されています。

太陽の8倍以上の質量を持つ恒星は、水素という燃料を使い切ると、自身の重力で収縮を始めるんですねー

収縮によって恒星の内部温度はさらに上昇し、チタンや鉄、コバルト、ニッケルなど重い元素も作られるようになります。

やがて中心核が崩壊すると、その反動で劇的な超新星爆発が起こり、膨大なエネルギーととに様々な元素が宇宙空間にばらまかれることになります。

その後は、爆発で合成された放射性元素の崩壊で生み出される放射線が、超新星の残骸を光らせるというわけです。

様々な放射性元素は崩壊の際に、それぞれ固有のエネルギー(X線やガンマ線)を放出するため、超新星爆発でばらまかれた物質の化学組成を調べることができるんですねー

“1987A”は1987年2月に大マゼラン銀河に現れ、肉眼でも見えるほど明るく輝いた超新星です。

爆発がピークに達している間は、噴出物の外層に含まれる酸素からカルシウムまでの元素が見つかりました。

その直後には、内部層で起こったニッケル56からコバルト56へ、さらに鉄56へと続く放射性崩壊も見つかっています。

そして“インテグラル”が今回行った1000時間以上の観測で、“1987A”の放射性チタン(チタン44)からの高エネルギーX線を検出することに初めて成功したんですねー

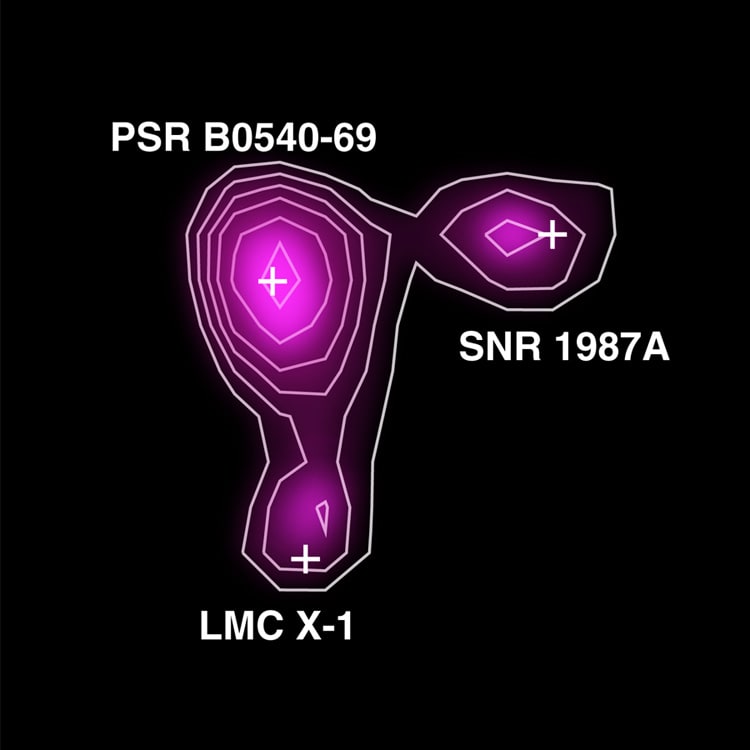

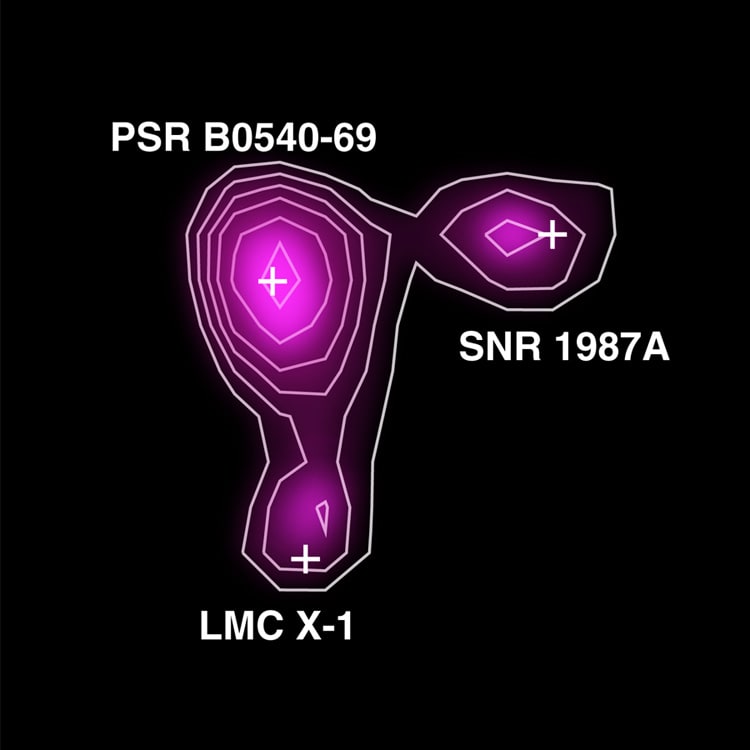

放射性チタンの

分布をとらえた

超新星残骸のX線画像

これは、超新星“1987A”で、チタン44が作られたことを示す初めての証拠で、過去20年間におよび超新星残骸を光らせてきたほどの量でした。

今回の観測結果から、超新星の元となった恒星が崩壊を起こしたとき、太陽質量の0.03%ものチタン44が作られたと推定されます。

これは理論上予測されている値の上限に近いんですねー

チタン44が検出されている、もうひとつの超新星残骸“カシオペア座A”の2倍に相当します。

“カシオペア座A”と“1987A”ほど、大量のチタン44が作られたのは非常に例外的なことです。

“インテグラル”で得られた今回の成果は、将来の超新星爆発シミュレーションで考慮すべき新しい条件を与えてくれています。

重い星の最終段階を含めた進化過程についての理解が、今回のような観測でさらに深まっていくんですね。

巨大な星が最後に迎える壮大な“超新星爆発”という、劇的なプロセスへの理解を深める成果になります。

17万光年かなたで起こった

超新星爆発“1987A”

恒星の内部では、水素が核融合によってヘリウムに変換され、エネルギーが生み出されています。

太陽の8倍以上の質量を持つ恒星は、水素という燃料を使い切ると、自身の重力で収縮を始めるんですねー

収縮によって恒星の内部温度はさらに上昇し、チタンや鉄、コバルト、ニッケルなど重い元素も作られるようになります。

やがて中心核が崩壊すると、その反動で劇的な超新星爆発が起こり、膨大なエネルギーととに様々な元素が宇宙空間にばらまかれることになります。

その後は、爆発で合成された放射性元素の崩壊で生み出される放射線が、超新星の残骸を光らせるというわけです。

様々な放射性元素は崩壊の際に、それぞれ固有のエネルギー(X線やガンマ線)を放出するため、超新星爆発でばらまかれた物質の化学組成を調べることができるんですねー

“1987A”は1987年2月に大マゼラン銀河に現れ、肉眼でも見えるほど明るく輝いた超新星です。

爆発がピークに達している間は、噴出物の外層に含まれる酸素からカルシウムまでの元素が見つかりました。

その直後には、内部層で起こったニッケル56からコバルト56へ、さらに鉄56へと続く放射性崩壊も見つかっています。

そして“インテグラル”が今回行った1000時間以上の観測で、“1987A”の放射性チタン(チタン44)からの高エネルギーX線を検出することに初めて成功したんですねー

放射性チタンの

分布をとらえた

超新星残骸のX線画像

これは、超新星“1987A”で、チタン44が作られたことを示す初めての証拠で、過去20年間におよび超新星残骸を光らせてきたほどの量でした。

今回の観測結果から、超新星の元となった恒星が崩壊を起こしたとき、太陽質量の0.03%ものチタン44が作られたと推定されます。

これは理論上予測されている値の上限に近いんですねー

チタン44が検出されている、もうひとつの超新星残骸“カシオペア座A”の2倍に相当します。

“カシオペア座A”と“1987A”ほど、大量のチタン44が作られたのは非常に例外的なことです。

“インテグラル”で得られた今回の成果は、将来の超新星爆発シミュレーションで考慮すべき新しい条件を与えてくれています。

重い星の最終段階を含めた進化過程についての理解が、今回のような観測でさらに深まっていくんですね。