太陽よりも数十倍重い星は、その一生の最期に超新星爆発(II型超新星爆発)を起こし、強大な重力を持つ中性子星やブラックホールなどのコンパクトな天体を残すと考えられています。

でも、実際には、全く超新星爆発を起こさずにブラックホールへと崩壊する“完全崩壊(Complete collapse)”を起こす恒星もあると考えられています。

今回の研究では、片方の恒星が完全崩壊に至った可能性が高いと言われている連星系“VFTS 243”について、観測記録とモデル計算を照らし合わせることで、完全崩壊を起こしたという仮説が妥当かどうかを検証。

その結果、“VFTS 243”のブラックホールは超新星爆発の影響を受けていない、つまり完全崩壊を経験していると考えて妥当だとする結果が得られています。

本研究結果は、実態がよく分かっていない超新星爆発の内部を探る上で、“VFTS 243”がモデルケースとして役立つことを示しているそうです。

非対称で偏った爆発によって蹴りだされる天体

太陽のおよそ8倍以上の質量を持った恒星が、進化の最終段階で鉄の中心核を作ると、鉄は宇宙で最も安定した元素なので、それ以上は核融合を行えなくなってエネルギーを作り出せなくなります。

恒星は、中心核で起こる核融合反応により自らエネルギー(外向きの圧力)を生成することで、重力(内向きの圧力)によって潰れるのを回避しています。

なので、核融合ができなくなると重力によって潰れる“重力崩壊”を起こすことになります。

この重力崩壊によって中心核の密度が十分高くなると、外側から落ちてくる物質を中心核で跳ね返して“II型超新星爆発”を起こすと考えられています。

そして、爆発の後に残されるのがコンパクトな天体です。

重力崩壊に対抗できる力が存在せず、無限に潰れてしまった天体はブラックホールとなり、ブラックホールになる手前で重力崩壊が停止した天体は中性子星となります。

その他に、時々、秒速100~1000キロという猛烈な速度で移動するものが生じます。

それでは、太陽の数倍の質量を持つ天体が、これほどの高速で動く理由は何でしょうか?

それは、非対称で偏った爆発に蹴りだされるようにして、運動エネルギーを得るからだと考えられています。

この現象を“ネイタルキック(Natal kick)”と呼びます。

超新星爆発を伴わずに誕生するブラックホール

一方で重い恒星が必ず超新星爆発を起こすとは限らず、爆発を発生せずに直接崩壊する恒星もあるのではないかという仮説があります。

“完全崩壊”(※1)と呼ばれるこのシナリオでは、恒星はほとんど爆発を起こさずに潰れてブラックホールになると考えられています。

この場合に考えられるのが、ネイタルキックもほとんど発生しないことです。

完全崩壊で誕生したブラックホールの候補は、いくつかあります。

その中でも、特に注目されているのは2022年に発見された“VFTS 243”と呼ばれる連星系です。

この連星系が位置しているのは、地球から約16万光年彼方の大マゼラン雲の中。

片方は太陽の約25倍の質量を持つ恒星で、もう片方が太陽の約10.1倍の質量を持つブラックホールから構成されている連星系だと考えられています。

観測結果から分かったのは、ブラックホールの公転軌道がほぼ円形(軌道離心率0.017±0.012)で、公転軌道の半径もかなり小さいこと。

このことから、“VFTS 243”のブラックホールは完全崩壊によって誕生したという説が提唱されました。

連星系で超新星爆発が起きると、ネイタルキックによってブラックホールが蹴りだされるだけでなく、爆発の衝撃によって恒星も動かされます。

つまり、普通の超新星爆発で誕生したブラックホールの場合、観測されたような“ほぼ円形”で“小さな半径”の公転軌道を持つ確率はかなり低くなるはずです。

ネイタルキックにはニュートリノが関与していた

今回の研究では、“VFTS 243”のブラックホールが本当に完全崩壊によって誕生したのかを確かめるために、シミュレーションを実施しています。

研究チームは、爆発が起こる前の連星系の公転軌道のパラメータ、爆発によって生じるネイタルキックの強さ、エネルギーに変換されて失われる質量について様々な値を仮定。

予想される爆発後の公転軌道と実際の観測値が、最も近いシナリオを探しました。

その結果、超新星爆発が発生せず、ネイタルキックもほとんど生じなかった場合が、“VFTS 243”の公転軌道を説明できる最も妥当なシナリオというシミュレーション結果を得ることができました。

本研究では、“VFTS 243”のブラックホールが受けたネイタルキックは、最高でも秒速4キロと考えられます。

これは、通常のネイタルキックと比べて数桁も低い速度でした。

“VFTS 243”の場合、超新星爆発のエネルギーのほとんどすべてが、“ニュートリノ”と呼ばれる素粒子の形で逃げ出したと考えられます。

もし、ニュートリノ以外の物質(陽子や中性子などの“普通の物質”)が関与したとすると、ネイタルキックが大きくなり過ぎてしまうんですねー

一方、“幽霊粒子”とも呼ばれるニュートリノは他の物質とほとんど相互作用をしない素粒子なので、極めて小さなネイタルキックを説明することができます。

太陽の約10倍の質量を持つ恒星が完全崩壊を起こす可能性

今回の研究では、“VFTS 243”のブラックホールが超新星爆発を伴わない完全崩壊で生じたことを、強く裏付けるものとなりました。

一方、重い恒星の最期に関する一側面を、ほんのわずかながら明らかにしたにすぎません。

超新星爆発で放出されるエネルギーの大半を占めるのは、爆発直前のニュートリノ放出ということが知られています。

“幽霊粒子”であるニュートリノも、爆発直前の恒星中心部のような極端に高密度な環境では頻繁に物質と衝突し、その際に生じた衝撃波が爆発のエネルギーに加わっていることも考えられています。

ただ、これほど極端な環境をシミュレーションするような環境は整っていないんですねー

このため、ニュートリノの発生量や物質との衝突については、多くの謎が残っています。

いずれにしても本研究は、“VFTS 243”のブラックホールが完全崩壊で誕生した可能性が高いこと、太陽の約10倍の質量を持つ恒星は完全崩壊を起こす可能性があることを示した点で、天体物理学の研究における大きな成果と言えます。

さらなる研究により、条件面が絞り込まれれば、完全崩壊に限らず、超新星爆発全般の謎を解く手がかりが得られるかもしれません。

こちらの記事もどうぞ

でも、実際には、全く超新星爆発を起こさずにブラックホールへと崩壊する“完全崩壊(Complete collapse)”を起こす恒星もあると考えられています。

今回の研究では、片方の恒星が完全崩壊に至った可能性が高いと言われている連星系“VFTS 243”について、観測記録とモデル計算を照らし合わせることで、完全崩壊を起こしたという仮説が妥当かどうかを検証。

その結果、“VFTS 243”のブラックホールは超新星爆発の影響を受けていない、つまり完全崩壊を経験していると考えて妥当だとする結果が得られています。

本研究結果は、実態がよく分かっていない超新星爆発の内部を探る上で、“VFTS 243”がモデルケースとして役立つことを示しているそうです。

この研究は、マックス・プランク天体物理学研究所のAlejandro Vigna-Gómezさんたちの研究チームが進めています。

|

| 図1.恒星とブラックホールの連星である“VFTS 243”のイメージ図。(Credit: ESO & L. Calçada) |

非対称で偏った爆発によって蹴りだされる天体

太陽のおよそ8倍以上の質量を持った恒星が、進化の最終段階で鉄の中心核を作ると、鉄は宇宙で最も安定した元素なので、それ以上は核融合を行えなくなってエネルギーを作り出せなくなります。

恒星は、中心核で起こる核融合反応により自らエネルギー(外向きの圧力)を生成することで、重力(内向きの圧力)によって潰れるのを回避しています。

なので、核融合ができなくなると重力によって潰れる“重力崩壊”を起こすことになります。

この重力崩壊によって中心核の密度が十分高くなると、外側から落ちてくる物質を中心核で跳ね返して“II型超新星爆発”を起こすと考えられています。

そして、爆発の後に残されるのがコンパクトな天体です。

重力崩壊に対抗できる力が存在せず、無限に潰れてしまった天体はブラックホールとなり、ブラックホールになる手前で重力崩壊が停止した天体は中性子星となります。

その他に、時々、秒速100~1000キロという猛烈な速度で移動するものが生じます。

それでは、太陽の数倍の質量を持つ天体が、これほどの高速で動く理由は何でしょうか?

それは、非対称で偏った爆発に蹴りだされるようにして、運動エネルギーを得るからだと考えられています。

この現象を“ネイタルキック(Natal kick)”と呼びます。

超新星爆発を伴わずに誕生するブラックホール

一方で重い恒星が必ず超新星爆発を起こすとは限らず、爆発を発生せずに直接崩壊する恒星もあるのではないかという仮説があります。

“完全崩壊”(※1)と呼ばれるこのシナリオでは、恒星はほとんど爆発を起こさずに潰れてブラックホールになると考えられています。

この場合に考えられるのが、ネイタルキックもほとんど発生しないことです。

※1.このような現象について“直接崩壊(Direct collapse)”や“失敗した超新星(Failed supernova)”の語を充てる場合もある。ただ、これらの用語は違う現象を意味する場合もあるので、文脈的に注意が必要。

ただ、実際に恒星が完全崩壊を起こすかどうかは、天文学における大きな論争の一つとなっている状態です。完全崩壊で誕生したブラックホールの候補は、いくつかあります。

その中でも、特に注目されているのは2022年に発見された“VFTS 243”と呼ばれる連星系です。

この連星系が位置しているのは、地球から約16万光年彼方の大マゼラン雲の中。

片方は太陽の約25倍の質量を持つ恒星で、もう片方が太陽の約10.1倍の質量を持つブラックホールから構成されている連星系だと考えられています。

観測結果から分かったのは、ブラックホールの公転軌道がほぼ円形(軌道離心率0.017±0.012)で、公転軌道の半径もかなり小さいこと。

このことから、“VFTS 243”のブラックホールは完全崩壊によって誕生したという説が提唱されました。

連星系で超新星爆発が起きると、ネイタルキックによってブラックホールが蹴りだされるだけでなく、爆発の衝撃によって恒星も動かされます。

つまり、普通の超新星爆発で誕生したブラックホールの場合、観測されたような“ほぼ円形”で“小さな半径”の公転軌道を持つ確率はかなり低くなるはずです。

ネイタルキックにはニュートリノが関与していた

今回の研究では、“VFTS 243”のブラックホールが本当に完全崩壊によって誕生したのかを確かめるために、シミュレーションを実施しています。

研究チームは、爆発が起こる前の連星系の公転軌道のパラメータ、爆発によって生じるネイタルキックの強さ、エネルギーに変換されて失われる質量について様々な値を仮定。

予想される爆発後の公転軌道と実際の観測値が、最も近いシナリオを探しました。

その結果、超新星爆発が発生せず、ネイタルキックもほとんど生じなかった場合が、“VFTS 243”の公転軌道を説明できる最も妥当なシナリオというシミュレーション結果を得ることができました。

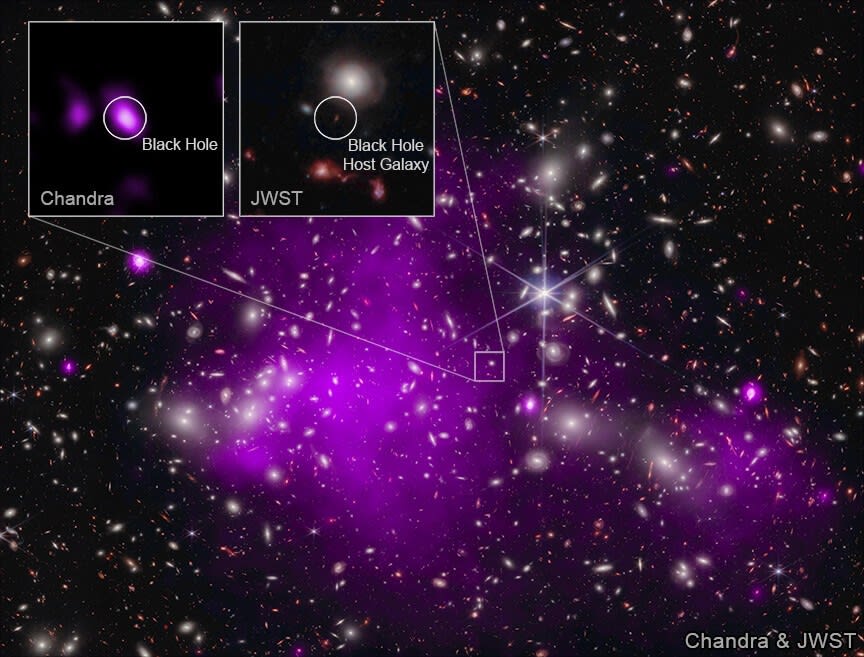

|

| 図2.今回の研究のシミュレーション結果。ネイタルキックで得られた速度が非常に低速であるパターン(左下のグラフの下側)に点が集中している。(Credit: Alejandro Vigna-Gómez, et al.) |

これは、通常のネイタルキックと比べて数桁も低い速度でした。

“VFTS 243”の場合、超新星爆発のエネルギーのほとんどすべてが、“ニュートリノ”と呼ばれる素粒子の形で逃げ出したと考えられます。

もし、ニュートリノ以外の物質(陽子や中性子などの“普通の物質”)が関与したとすると、ネイタルキックが大きくなり過ぎてしまうんですねー

一方、“幽霊粒子”とも呼ばれるニュートリノは他の物質とほとんど相互作用をしない素粒子なので、極めて小さなネイタルキックを説明することができます。

太陽の約10倍の質量を持つ恒星が完全崩壊を起こす可能性

今回の研究では、“VFTS 243”のブラックホールが超新星爆発を伴わない完全崩壊で生じたことを、強く裏付けるものとなりました。

一方、重い恒星の最期に関する一側面を、ほんのわずかながら明らかにしたにすぎません。

超新星爆発で放出されるエネルギーの大半を占めるのは、爆発直前のニュートリノ放出ということが知られています。

“幽霊粒子”であるニュートリノも、爆発直前の恒星中心部のような極端に高密度な環境では頻繁に物質と衝突し、その際に生じた衝撃波が爆発のエネルギーに加わっていることも考えられています。

ただ、これほど極端な環境をシミュレーションするような環境は整っていないんですねー

このため、ニュートリノの発生量や物質との衝突については、多くの謎が残っています。

いずれにしても本研究は、“VFTS 243”のブラックホールが完全崩壊で誕生した可能性が高いこと、太陽の約10倍の質量を持つ恒星は完全崩壊を起こす可能性があることを示した点で、天体物理学の研究における大きな成果と言えます。

さらなる研究により、条件面が絞り込まれれば、完全崩壊に限らず、超新星爆発全般の謎を解く手がかりが得られるかもしれません。

こちらの記事もどうぞ