準惑星ケレスを周回しているNASAの探査機“ドーン”の観測から、

ケレスに有機物が存在する形成が見つかったんですねー

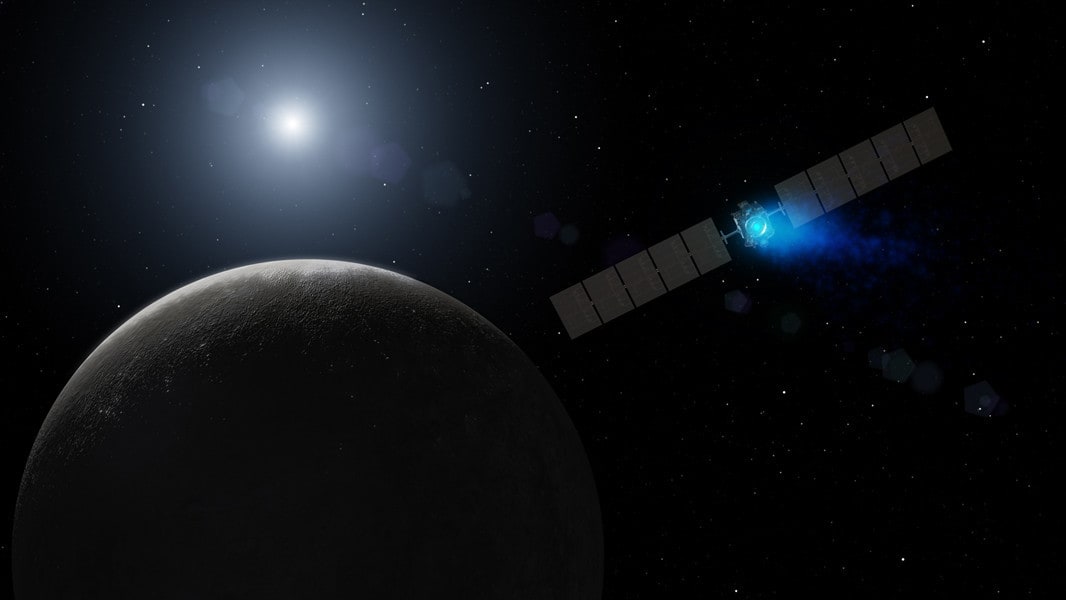

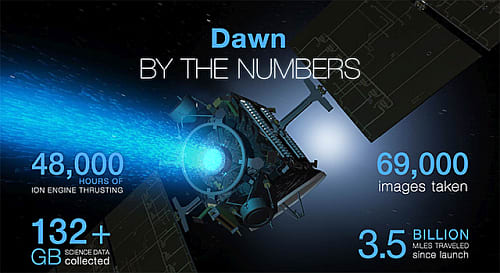

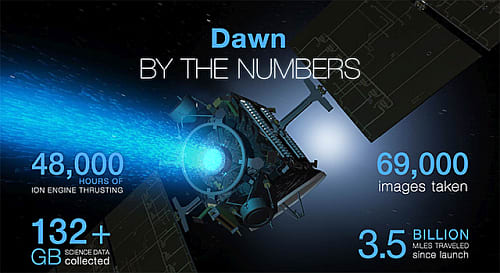

“ドーン”はNASAが打ち上げた

準惑星ケレスおよび小惑星ベスタを目標とする無人探査機。

低コストで効率の良いミッションを目指した、

太陽系内の探査計画“ディスカバリー”の1つ。

史上初の小惑星帯に永久にとどまる人工物になる予定。

探査機“ドーン”が主要ミッションを終了

これまで、有機化合物は隕石中に見られたり、

天体望遠鏡による観測でいくつかの小惑星に存在が示唆されていました。

でも、探査機が周回軌道上から小惑星帯の天体に、

有機分子をはっきりと検出したのはこれが初めてのこと。

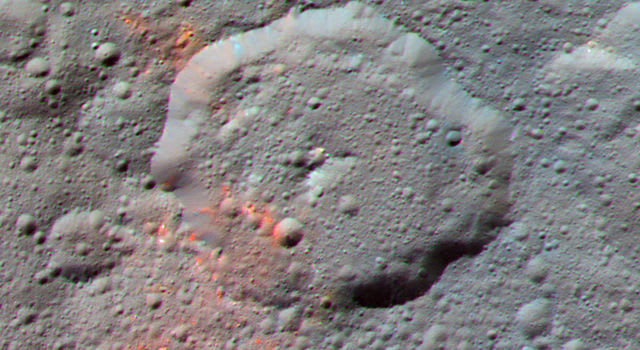

“ドーン”の可視・赤外マッピング分光計による観測からは、

ケレス上の有機物は、1,000平方キロほどの領域に主に広がっていることが分かっています。

特に北半球に位置する直径約25キロの“エルヌテト・クレーター”の内部や、

クレーター南側の縁、クレーター周囲の東西部で顕著に見られ、

その他にはクレーター北西部や、400キロ離れた別のクレーターなどにも見られています。

有機物は、カラー画像で他より赤っぽく写るところに見られ、

今は、その関連性が調べられているところです。

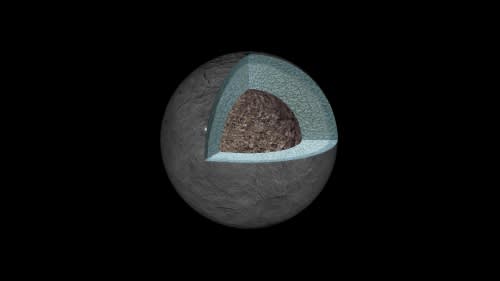

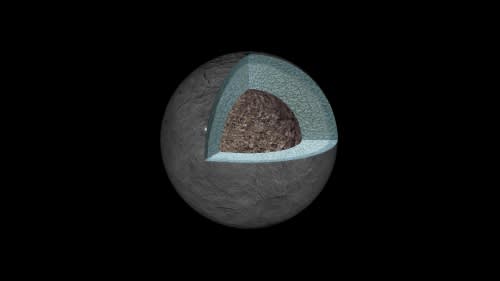

ケレスの組成

ケレスの組成の特徴は、水や有機物が豊富な隕石、

特に炭素質コンドライトと呼ばれるグループに分類されるものとの共通点が多いことです。

なので今回の発見により、ケレスとこれらの隕石、

およびその母天体との関連がさらに強まることになりました。

データから考えられるのは、有機物は隕石などで運ばれてきたものでなく、

ケレスで作られたものではないかということ。

これまでにケレスで見つかった炭酸塩やアンモニア化物の粘土は、

水と熱が存在する環境下での化学作用が、ケレスで起こっていることを示していて、

有機物も似たような環境で作られたのかもしれません。

準惑星ケレスはどこで生まれた? 議論を呼ぶ探査機“ドーン”が発見したアンモニア

有機物は地上の生命体に必要不可欠なものなので、

ひょっとすると、遠い昔のケレスには、

生命に必要な環境と、生命の元になった物質が存在していたのかもしれません。

以前の研究でケレスには、水和鉱物や炭酸塩、水の氷、

アンモニア化物の粘土など水が必要な物質が見つかっています。

明るく見える“オッカトル・クレーター”で見つかった塩や炭酸ナトリウムも、

液体によって表面に運ばれた考えられています。

新しい位置から観測

ほぼ2年にわたるケレス周回軌道上からの観測を終えた“ドーン”は、

現在は高度7520キロから9350キロの楕円軌道を飛行しています。

2月23日には高度2万キロで従来と異なる軌道面へと移り始め、

新たな位置からのケレス探査を目指すことになります。

春の終わりには“ドーン”の背後に太陽が位置するようになるので、

これまでになく明るく輝いて見えるケレス。

これでまた、多くのことが分かってくるのかもしれませんね、

こちらの記事もどうぞ

重力データから明らかになった準惑星ケレスの内部構造

ケレスに有機物が存在する形成が見つかったんですねー

“ドーン”はNASAが打ち上げた

準惑星ケレスおよび小惑星ベスタを目標とする無人探査機。

低コストで効率の良いミッションを目指した、

太陽系内の探査計画“ディスカバリー”の1つ。

史上初の小惑星帯に永久にとどまる人工物になる予定。

探査機“ドーン”が主要ミッションを終了

これまで、有機化合物は隕石中に見られたり、

天体望遠鏡による観測でいくつかの小惑星に存在が示唆されていました。

でも、探査機が周回軌道上から小惑星帯の天体に、

有機分子をはっきりと検出したのはこれが初めてのこと。

“ドーン”の可視・赤外マッピング分光計による観測からは、

ケレス上の有機物は、1,000平方キロほどの領域に主に広がっていることが分かっています。

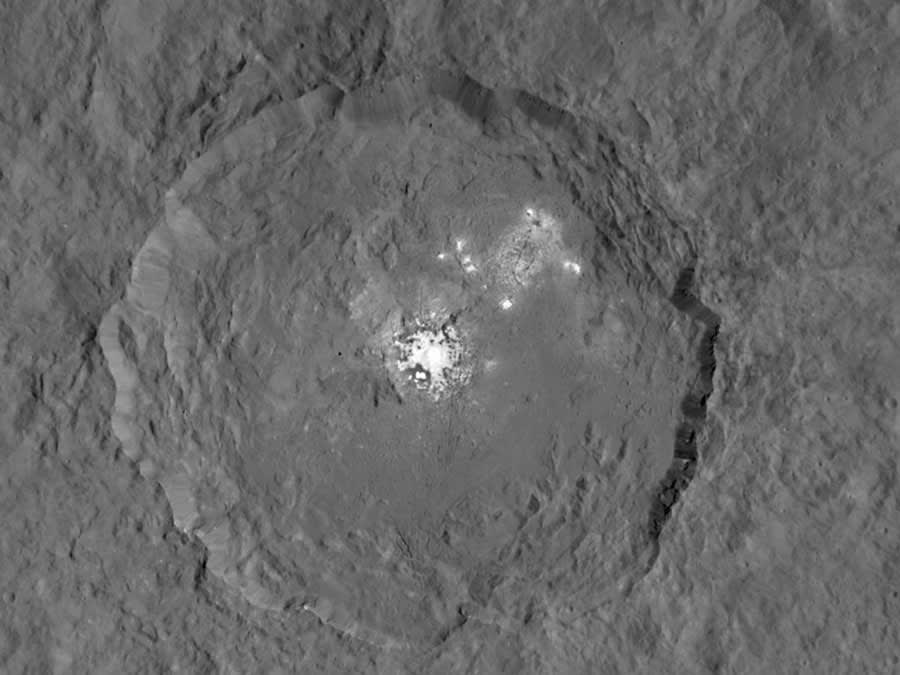

特に北半球に位置する直径約25キロの“エルヌテト・クレーター”の内部や、

クレーター南側の縁、クレーター周囲の東西部で顕著に見られ、

その他にはクレーター北西部や、400キロ離れた別のクレーターなどにも見られています。

有機物は、カラー画像で他より赤っぽく写るところに見られ、

今は、その関連性が調べられているところです。

|

| “エルヌテト・クレーター”周辺。 色は強調されている。 |

ケレスの組成

ケレスの組成の特徴は、水や有機物が豊富な隕石、

特に炭素質コンドライトと呼ばれるグループに分類されるものとの共通点が多いことです。

なので今回の発見により、ケレスとこれらの隕石、

およびその母天体との関連がさらに強まることになりました。

データから考えられるのは、有機物は隕石などで運ばれてきたものでなく、

ケレスで作られたものではないかということ。

これまでにケレスで見つかった炭酸塩やアンモニア化物の粘土は、

水と熱が存在する環境下での化学作用が、ケレスで起こっていることを示していて、

有機物も似たような環境で作られたのかもしれません。

準惑星ケレスはどこで生まれた? 議論を呼ぶ探査機“ドーン”が発見したアンモニア

有機物は地上の生命体に必要不可欠なものなので、

ひょっとすると、遠い昔のケレスには、

生命に必要な環境と、生命の元になった物質が存在していたのかもしれません。

以前の研究でケレスには、水和鉱物や炭酸塩、水の氷、

アンモニア化物の粘土など水が必要な物質が見つかっています。

明るく見える“オッカトル・クレーター”で見つかった塩や炭酸ナトリウムも、

液体によって表面に運ばれた考えられています。

新しい位置から観測

ほぼ2年にわたるケレス周回軌道上からの観測を終えた“ドーン”は、

現在は高度7520キロから9350キロの楕円軌道を飛行しています。

2月23日には高度2万キロで従来と異なる軌道面へと移り始め、

新たな位置からのケレス探査を目指すことになります。

春の終わりには“ドーン”の背後に太陽が位置するようになるので、

これまでになく明るく輝いて見えるケレス。

これでまた、多くのことが分かってくるのかもしれませんね、

こちらの記事もどうぞ

重力データから明らかになった準惑星ケレスの内部構造