太陽系の外にある惑星探しに活躍している衛星 “ケプラー”。

この“ケプラー”の観測データの分析と地上にある望遠鏡のフォローアップ観測から、一度に44個も系外惑星が発見されたんですねー

さらに今回の研究で重要な成果になったのが、比較的明るい恒星を巡る小型惑星の発見数が増加したこと。

これらの系外惑星は地球型岩石惑星の形成や進化を理解する上で、重要な観測ターゲットになりそうです。

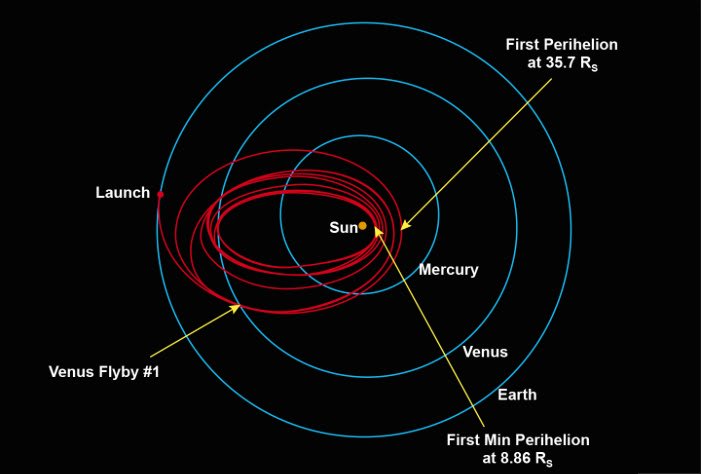

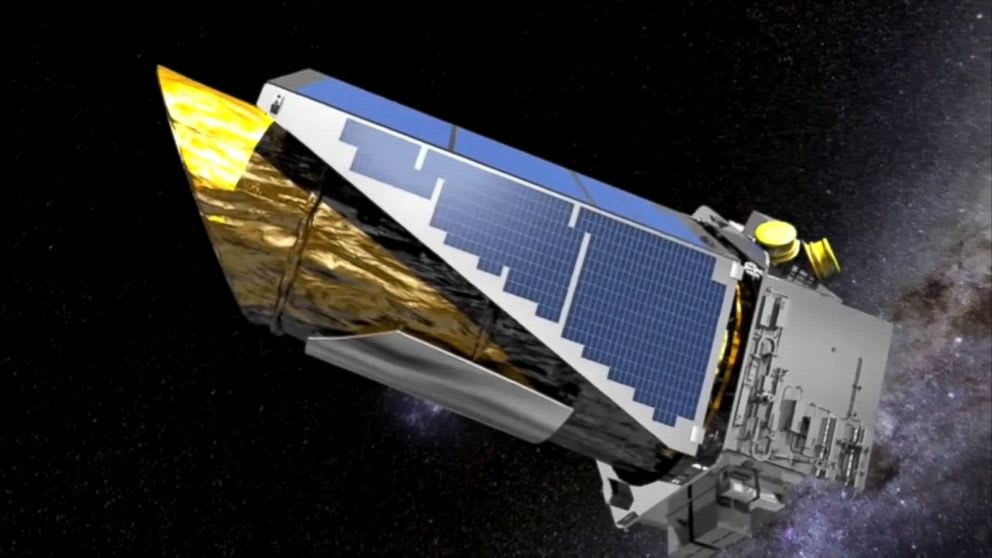

この系外惑星を探査するために2009年に打ち上げられたのが、NASAの系外惑星探査衛星“ケプラー”です。

“ケプラー”がとらえているのは惑星が恒星の前を通過する現象。

この通過時に見られる、わずかな減光から惑星の存在を検出しているんでえすねー

“はくちょう座”と“こと座”の境界付近の領域にある大量の恒星の観測から、これまでに2000個以上の系外惑星と3000個近くの系外惑星候補が見つかっています。

“ケプラー”は姿勢制御装置の故障のため2013年に主要ミッションを終了するのですが、2014年から太陽光圧を姿勢制御に利用する“K2ミッション”を開始。

故障中の“ケプラー”が復活ミッションで系外惑星を発見!

この“K2ミッション”でも300個ほどの系外惑星の存在が確認されていたほか、多くの惑星候補も発見されています。

でも、これらの惑星の存在を実証するために不可欠なものがあります。

それは、地上での高解像度観測などフォローアップ観測です。

さらに、アメリカ・キットピーク天文台の天体望遠鏡などを用いたフォローアップ観測で、72個の候補天体の撮像や分光を実施。

その結果、44個の天体が系外惑星であることが実証されたんですねー

一度にこれだけ多数の系外惑星が発見されたのは、“ケプラー”の主要ミッションで1000個単位での発見があった例を除けば極めて珍しいことになります。

残る28天体のうち27個も有望な惑星候補で、1個は偽惑星と判明している。

今回の研究では、単に一度の発見数が多いことだけでなく、比較的明るい恒星を巡る小型惑星の発見数が増加したことも重要な成果になっています。

さらに分かったことは、44個の惑星のうち18個は複数惑星系に属していること、4個は周期が1日未満という超短周期惑星であること、1個は赤色矮星を回る金星より小さい惑星であることでした。

今後、これらの系外惑星は、地球型岩石惑星の形成や進化を理解する上で、重要な観測ターゲットになるそうですよ。

こちらの記事もどうぞ

太陽系外の岩石惑星に大気を初めて確認

この“ケプラー”の観測データの分析と地上にある望遠鏡のフォローアップ観測から、一度に44個も系外惑星が発見されたんですねー

さらに今回の研究で重要な成果になったのが、比較的明るい恒星を巡る小型惑星の発見数が増加したこと。

これらの系外惑星は地球型岩石惑星の形成や進化を理解する上で、重要な観測ターゲットになりそうです。

|

系外惑星を探査する衛星“ケプラー”

太陽系の外にある惑星を系外惑星といいます。この系外惑星を探査するために2009年に打ち上げられたのが、NASAの系外惑星探査衛星“ケプラー”です。

“ケプラー”がとらえているのは惑星が恒星の前を通過する現象。

この通過時に見られる、わずかな減光から惑星の存在を検出しているんでえすねー

“はくちょう座”と“こと座”の境界付近の領域にある大量の恒星の観測から、これまでに2000個以上の系外惑星と3000個近くの系外惑星候補が見つかっています。

“ケプラー”は姿勢制御装置の故障のため2013年に主要ミッションを終了するのですが、2014年から太陽光圧を姿勢制御に利用する“K2ミッション”を開始。

故障中の“ケプラー”が復活ミッションで系外惑星を発見!

この“K2ミッション”でも300個ほどの系外惑星の存在が確認されていたほか、多くの惑星候補も発見されています。

でも、これらの惑星の存在を実証するために不可欠なものがあります。

それは、地上での高解像度観測などフォローアップ観測です。

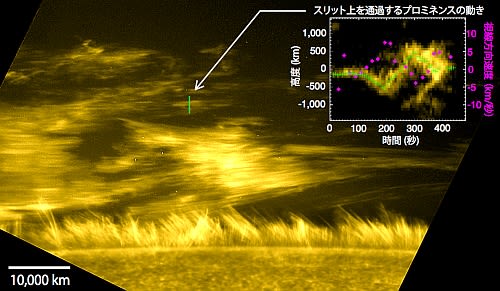

フォローアップ観測で実証された44個の系外惑星

今回の研究では国際研究チームが“K2ミッション”の生データを解析し、恒星の明るさを精密に測定して有力な惑星候補を選び出しています。さらに、アメリカ・キットピーク天文台の天体望遠鏡などを用いたフォローアップ観測で、72個の候補天体の撮像や分光を実施。

その結果、44個の天体が系外惑星であることが実証されたんですねー

一度にこれだけ多数の系外惑星が発見されたのは、“ケプラー”の主要ミッションで1000個単位での発見があった例を除けば極めて珍しいことになります。

残る28天体のうち27個も有望な惑星候補で、1個は偽惑星と判明している。

|

| 44個の惑星の大きさと軌道の大きさの比較。 左上は太陽系の惑星の大きさ、左下は水星の軌道の大きさを表す。 惑星の色は表面の温度で、赤は溶岩、青は地球の表面程度になる。 |

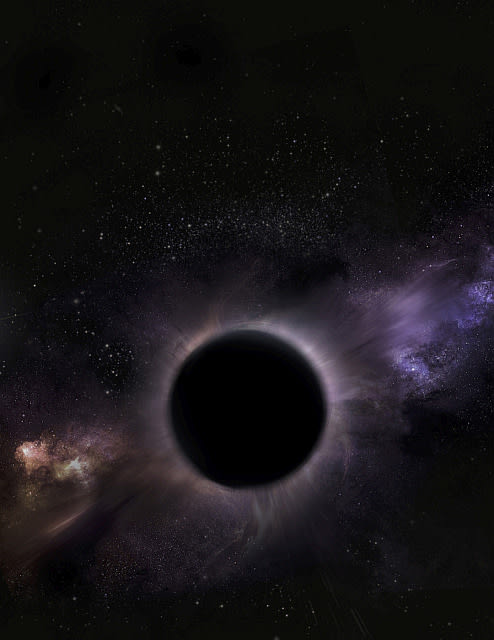

さらに分かったことは、44個の惑星のうち18個は複数惑星系に属していること、4個は周期が1日未満という超短周期惑星であること、1個は赤色矮星を回る金星より小さい惑星であることでした。

今後、これらの系外惑星は、地球型岩石惑星の形成や進化を理解する上で、重要な観測ターゲットになるそうですよ。

|

| 赤色矮星を周回する金星より小さい惑星(イメージ図)。 |

こちらの記事もどうぞ

太陽系外の岩石惑星に大気を初めて確認