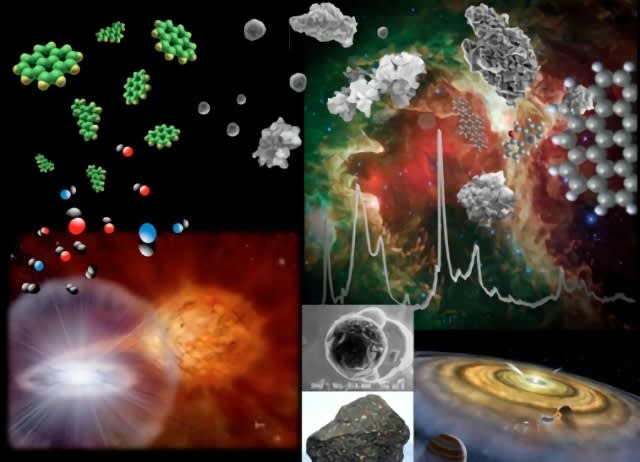

古典新星の観測から、新星爆発で飛び散ったガスの中に、

大量の“すす”が発生していたことが分かりました。

このことから、爆発前の白色矮星には炭素が豊富に含まれていたと見られ、

C2分子から“すす”へと大きくなっていく痕跡も世界で初めてとらえたそうです。

古典新星

古典新星は、白色矮星と太陽のような普通の恒星との連星系で生じる現象です。

普通の恒星から白色矮星にガスが降り積もり、

臨界点を超えた段階で白色矮星の表面で爆発が起こるんですねー

この爆発によって飛び散ったガスから、

微小な粒子(ダスト)が大量に作られることがあるので、

古典新星は太陽系や他の星、惑星系の材料の供給源として重要な天体になるようです。

大量の炭素

今回の研究で観測したのは、

2012年3月にアマチュア天文家が発見した新星“へびつかい座V2676(V2676 0ph)”。

この新星を集中的に観測し、炭素原子が2個結合したC2分子を初めて発見、

新星のガスに炭素が多く含まれていることを示唆する観測結果になりました。

さらに2013年と2014年に、すばる望遠鏡を使った分光観測で、

“V2676 0ph”から放射されている中間赤外線のスペクトルを調査しています。

すると非常に大量の“すす”、

つまり炭素から成る微粒子が生成されていたことが明らかになったんですねー

大量の炭素と巨大分子

“V2676 0ph”に、炭素が大量に含まれている理由については、

新星爆発の原因となる白色矮星が、炭素や酸素に富んだタイプだったと考えることができます。

新星爆発の際に、

白色矮星表面に積もったガスが、もともと白色矮星にあったガスと強く混じり合い、

そこに含まれていた大量の炭素や酸素などを含んで爆発したようです。

“V2676 0ph”では炭素の微粒子の他に、

ケイ酸塩の微粒子も含まれていたことが突き詰められていて、

さらに炭素を含む巨大分子と思われる物質の存在も明らかになっています。

おそらく「C2分子→炭素を含む巨大分子→炭素の微粒子」という具合に、

次第に大きなサイズの物質が形成された結果だと考えることができるんですねー

こうした一連のサイズ成長の痕跡が、

今回の“V2676 0ph”で初めて観測されたということです。

新星爆発で高温のガスから分子が形成され、

さらに複雑な分子へと化学反応が進み、最終的にチリ(ダスト)が形成される…

このようなダストが太陽系のような星、惑星系の材料になっているんですね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 新星爆発は、宇宙のリチウム合成工場だった

大量の“すす”が発生していたことが分かりました。

このことから、爆発前の白色矮星には炭素が豊富に含まれていたと見られ、

C2分子から“すす”へと大きくなっていく痕跡も世界で初めてとらえたそうです。

古典新星

古典新星は、白色矮星と太陽のような普通の恒星との連星系で生じる現象です。

普通の恒星から白色矮星にガスが降り積もり、

臨界点を超えた段階で白色矮星の表面で爆発が起こるんですねー

この爆発によって飛び散ったガスから、

微小な粒子(ダスト)が大量に作られることがあるので、

古典新星は太陽系や他の星、惑星系の材料の供給源として重要な天体になるようです。

|

| 新星爆発で高温のガスから分子が形成され、 さらに複雑な分子へと化学反応が進み、 最終的にチリ(ダスト)が形成される。 ダストは太陽系のような星、惑星系の材料になる。 |

大量の炭素

今回の研究で観測したのは、

2012年3月にアマチュア天文家が発見した新星“へびつかい座V2676(V2676 0ph)”。

この新星を集中的に観測し、炭素原子が2個結合したC2分子を初めて発見、

新星のガスに炭素が多く含まれていることを示唆する観測結果になりました。

さらに2013年と2014年に、すばる望遠鏡を使った分光観測で、

“V2676 0ph”から放射されている中間赤外線のスペクトルを調査しています。

すると非常に大量の“すす”、

つまり炭素から成る微粒子が生成されていたことが明らかになったんですねー

|

| “V2676 0ph”の中間赤外線スペクトル 波長11.4μmに見られるピークは「赤外未同定バンド」と呼ばれるもので、 おそらく炭素をたくさん含む巨大分子ではないかと言われている。 |

大量の炭素と巨大分子

“V2676 0ph”に、炭素が大量に含まれている理由については、

新星爆発の原因となる白色矮星が、炭素や酸素に富んだタイプだったと考えることができます。

新星爆発の際に、

白色矮星表面に積もったガスが、もともと白色矮星にあったガスと強く混じり合い、

そこに含まれていた大量の炭素や酸素などを含んで爆発したようです。

“V2676 0ph”では炭素の微粒子の他に、

ケイ酸塩の微粒子も含まれていたことが突き詰められていて、

さらに炭素を含む巨大分子と思われる物質の存在も明らかになっています。

おそらく「C2分子→炭素を含む巨大分子→炭素の微粒子」という具合に、

次第に大きなサイズの物質が形成された結果だと考えることができるんですねー

こうした一連のサイズ成長の痕跡が、

今回の“V2676 0ph”で初めて観測されたということです。

新星爆発で高温のガスから分子が形成され、

さらに複雑な分子へと化学反応が進み、最終的にチリ(ダスト)が形成される…

このようなダストが太陽系のような星、惑星系の材料になっているんですね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 新星爆発は、宇宙のリチウム合成工場だった