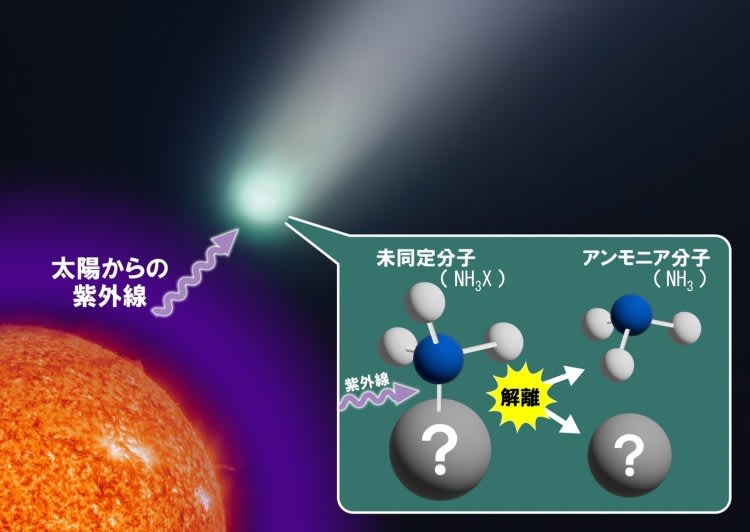

今回の研究では、C/2014 Q2(Lovejoy)彗星で観測されたアンモニア分子(NH3)を生成する謎の未同定分子について、彗星コマとガスのシミュレーション結果と観測結果との比較から、太陽紫外線での光解離寿命を約500秒とする結果を得ています。

近年、彗星核にはアンモニウム塩(※1)が、窒素原子のキャリアとして豊富ではないかと指摘されています。

でも、今回の研究結果においては、シアン化アンモニウム(NH4CN)や塩化アンモニウム(NH4Cl)といった単純なアンモニウム塩の存在は否定的と言えます。

今後の分光実験による研究の進展が望まれています。

彗星における比較的軽い3種類の元素の組成比

彗星は太陽系において最も始原的な小天体の一つとされ、炭素・酸素・窒素の比較的軽い3種類の元素の組成比が、太陽の組成比と非常に似ています。

ただ、過去の観測研究から分かっていたのは、炭素・酸素・窒素のうち窒素だけが若干の欠乏が見られること。

この窒素欠乏の謎は長らく未解決のままでした。

でも、2014年~2016年にかけてチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を詳しく探査したヨーロッパ宇宙機関の彗星探査機“ロゼッタ”の観測により、その原因がアンモニウム塩にあるという結果を得ることになります。

つまり、窒素原子は、揮発性の高い氷に含まれるアンモニア分子やシアン化窒素(HCN)だけでなく、アンモニウム塩として固体の形でも彗星核に取り込まれていて、普段はガス化しにくいので観測されていないのではないかと考えた訳です。

では、他の彗星でも同じようなことが起こっているのでしょうか?

アンモニア分子の素となる物質

研究グループでは、ハワイ島マウナケアの山頂にある口径10メートルのケックII望遠鏡に搭載された近赤外線高分散分光器“NIRSPEC”を用いて、2015年にC/2014 Q2(Lovejoy)彗星を観測。

その結果、アンモニア分子は彗星核から直接放出されているのではなく、彗星コマ中で別の分子などから二次的に放出されているという観測結果を得ました。

本研究では、DSMC(Direct Simulation Monte Carlo)と呼ばれる計算技法を用いて、彗星コマのガス流を再現するシミュレーションを実施。

どのような分子からアンモニア分子が生成されているかを調べています。

この技法は、密度の高いガスから密度の低いガスまで統一的に扱うことができるボルツマン方程式を、直接解くための数値技法のひとつ。

希薄な大気中での地球帰還カプセルの大気抵抗の計算や、エンジンのガス燃焼のシミュレーションにも用いられています。

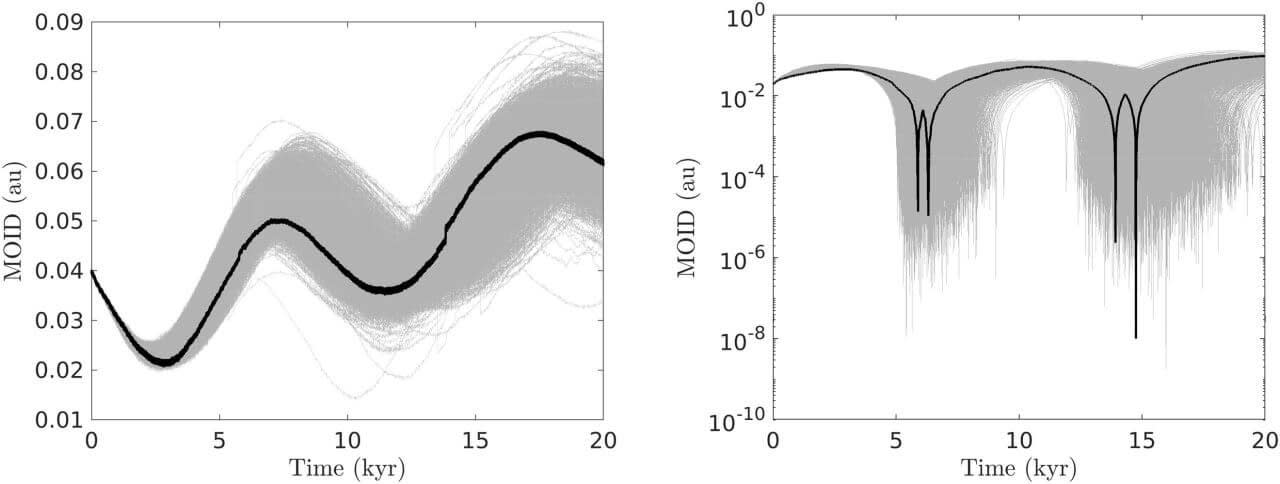

研究グループでは、C/2014 Q2(Lovejoy)彗星を模擬したシミュレーションの結果と、実際に観測されたアンモニア分子の分布の様子を比較。

すると、アンモニア分子の素となる物質は、太陽光による光解離現象(※2)に対して、500秒程度の寿命を持つことが分かりました。

また、シアン化アンモニウム(NH4CN)や塩化アンモニウム(NH4Cl)といった、単純なアンモニウム塩が寄与していた可能性については、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の光解離で生成されるシアン化水素(HCN)や塩化水素(HCl)の空間分布との比較から否定的です。

今回の研究では、アンモニア分子の素となる物質の特定には至っていません。

でも、光解離に対する寿命に制限を付けたことで、実験室での起源物質調査が進むことが期待されます。

こちらの記事もどうぞ

近年、彗星核にはアンモニウム塩(※1)が、窒素原子のキャリアとして豊富ではないかと指摘されています。

でも、今回の研究結果においては、シアン化アンモニウム(NH4CN)や塩化アンモニウム(NH4Cl)といった単純なアンモニウム塩の存在は否定的と言えます。

※1.アンモニウム塩は化学式ではNH4Xと表記される分子種の総称。XにはCNやClなどが入る。

それでは、どのような分子がアンモニア分子の生成起源となっているのでしょうか?今後の分光実験による研究の進展が望まれています。

この研究は、神山宇宙科学研究所・神山天文台の河北秀世教授(理学部)の研究グループが進めています。

本研究の成果は、2023年10月23日(世界時)発行のアメリカ天文学術誌“The Astronomical Jpurnal”のオンライン版に、“Direct Simulation Monte Carlo Modeling of Ammonia in Comet C/2014 Q2 (Lovejoy)”として掲載されました。

本研究の成果は、2023年10月23日(世界時)発行のアメリカ天文学術誌“The Astronomical Jpurnal”のオンライン版に、“Direct Simulation Monte Carlo Modeling of Ammonia in Comet C/2014 Q2 (Lovejoy)”として掲載されました。

|

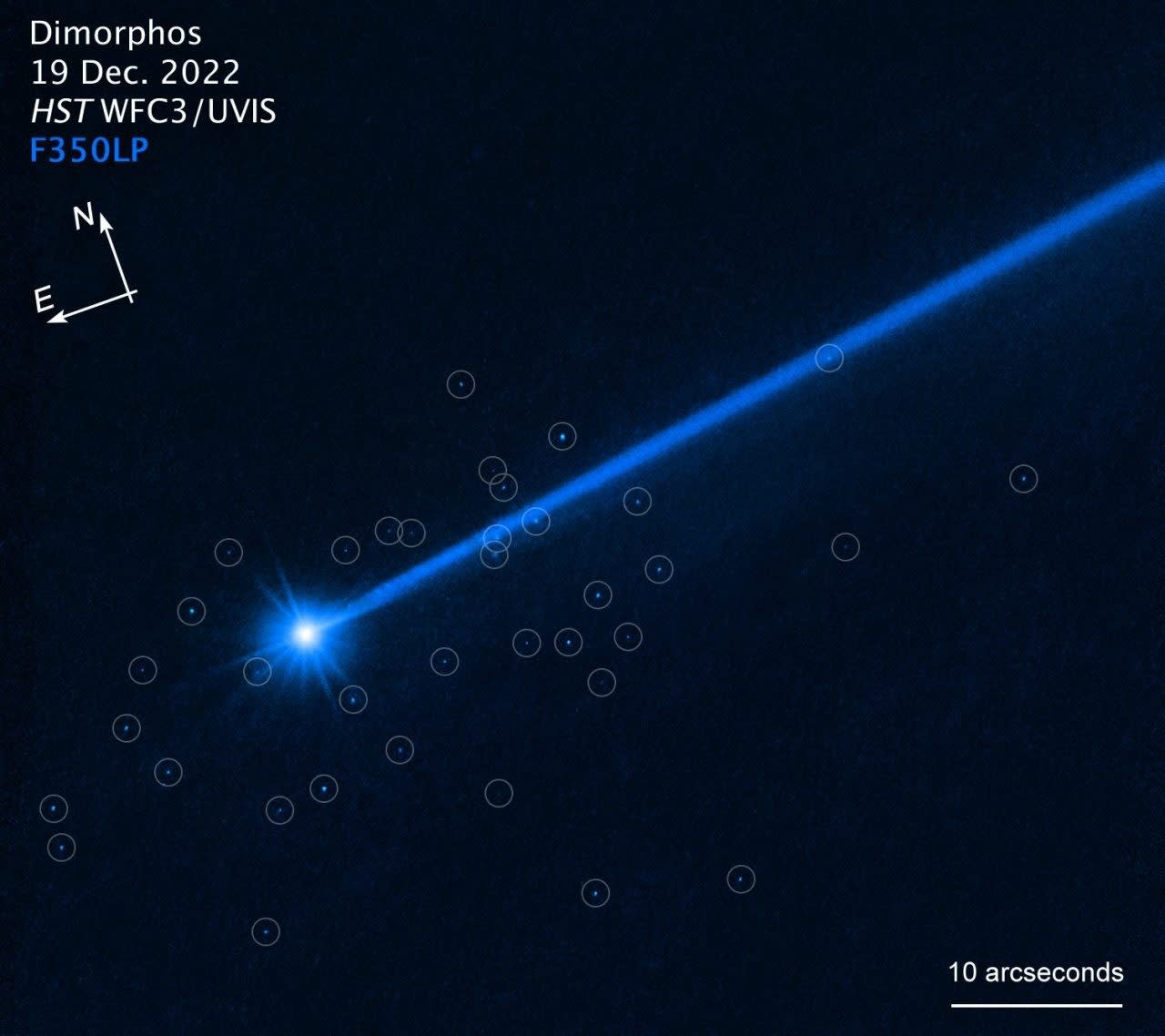

| 図1.2015年3月10日に撮影されたC/2014 Q2(Lovejoy)彗星。(Credit: Michael Jaeger) |

彗星における比較的軽い3種類の元素の組成比

彗星は太陽系において最も始原的な小天体の一つとされ、炭素・酸素・窒素の比較的軽い3種類の元素の組成比が、太陽の組成比と非常に似ています。

ただ、過去の観測研究から分かっていたのは、炭素・酸素・窒素のうち窒素だけが若干の欠乏が見られること。

この窒素欠乏の謎は長らく未解決のままでした。

でも、2014年~2016年にかけてチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星を詳しく探査したヨーロッパ宇宙機関の彗星探査機“ロゼッタ”の観測により、その原因がアンモニウム塩にあるという結果を得ることになります。

つまり、窒素原子は、揮発性の高い氷に含まれるアンモニア分子やシアン化窒素(HCN)だけでなく、アンモニウム塩として固体の形でも彗星核に取り込まれていて、普段はガス化しにくいので観測されていないのではないかと考えた訳です。

では、他の彗星でも同じようなことが起こっているのでしょうか?

アンモニア分子の素となる物質

研究グループでは、ハワイ島マウナケアの山頂にある口径10メートルのケックII望遠鏡に搭載された近赤外線高分散分光器“NIRSPEC”を用いて、2015年にC/2014 Q2(Lovejoy)彗星を観測。

その結果、アンモニア分子は彗星核から直接放出されているのではなく、彗星コマ中で別の分子などから二次的に放出されているという観測結果を得ました。

本研究では、DSMC(Direct Simulation Monte Carlo)と呼ばれる計算技法を用いて、彗星コマのガス流を再現するシミュレーションを実施。

どのような分子からアンモニア分子が生成されているかを調べています。

この技法は、密度の高いガスから密度の低いガスまで統一的に扱うことができるボルツマン方程式を、直接解くための数値技法のひとつ。

希薄な大気中での地球帰還カプセルの大気抵抗の計算や、エンジンのガス燃焼のシミュレーションにも用いられています。

研究グループでは、C/2014 Q2(Lovejoy)彗星を模擬したシミュレーションの結果と、実際に観測されたアンモニア分子の分布の様子を比較。

すると、アンモニア分子の素となる物質は、太陽光による光解離現象(※2)に対して、500秒程度の寿命を持つことが分かりました。

※2.光解離は、紫外線などの十分なエネルギーを持つ光子を受けて分子が壊れること。

実際に、アンモニア分子の一部が彗星核から直接放出されていると仮定すると、500秒以上の寿命を持つと考えられます。また、シアン化アンモニウム(NH4CN)や塩化アンモニウム(NH4Cl)といった、単純なアンモニウム塩が寄与していた可能性については、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の光解離で生成されるシアン化水素(HCN)や塩化水素(HCl)の空間分布との比較から否定的です。

今回の研究では、アンモニア分子の素となる物質の特定には至っていません。

でも、光解離に対する寿命に制限を付けたことで、実験室での起源物質調査が進むことが期待されます。

|

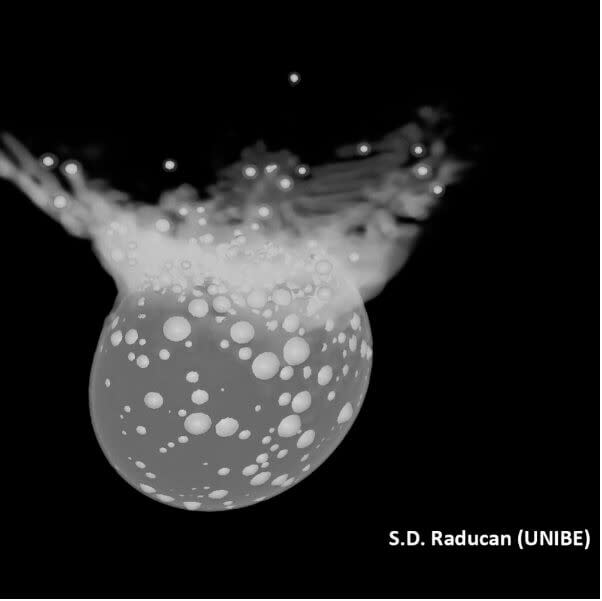

| 図2.彗星コマ中で光解離によりアンモニア分子が生成されるイメージ。(Credit: 京都産業大学) |

こちらの記事もどうぞ